2017年06月05日

無可動実銃 MP5A5 分解編 その1

みなさん、こんばんは!

最近は仕事が忙しく、久しく更新が滞り、定期的にご覧の皆さんには、ご心配をお掛けしました。

さて、前回と同じく無可動実銃のMP5A5の続きとなります。

今回は通常分解手順をご紹介しますが、実銃の構造に準拠したVFC MP5と基本的に工程は一緒となりますので、予めご了承ください。

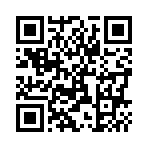

まずはマガジンを外しましょう。

マガジンを取り外し、抜弾のうえ薬室を開放状態にして銃を安全状態にすることは、どの銃でも分解作業前に必ず行う手順です。

矢印のマガジン・リリース・レバーを押しながら、マガジンを引き抜きます。

もしくは、マガジン・キャッチと連動した側面のマガジン・キャッチ・プッシュ・ボタンを押すことでもマガジンを引き抜くことができます。

マガジンの取り外し完了。

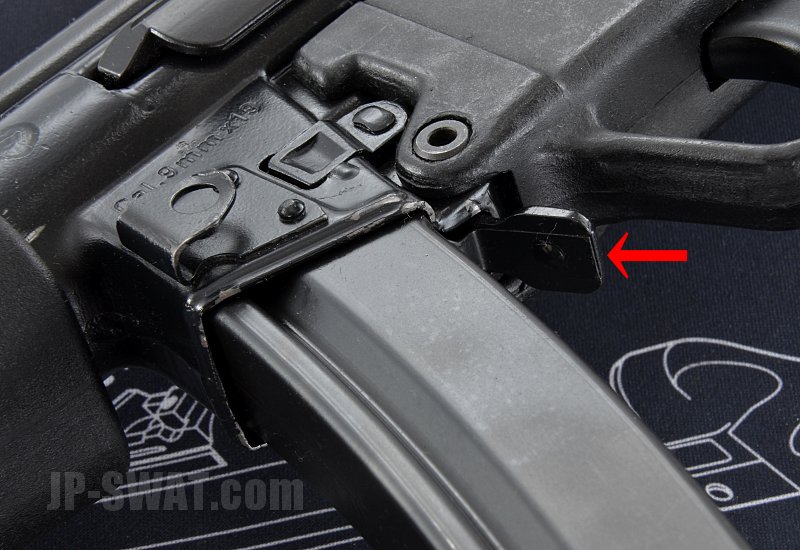

次は矢印のロッキング・ピンを引き抜いてストックを取り外します。

ロッキング・ピンは専用工具を用いず、素手だけで容易に引き抜け、ストックを迅速に取り外すことができます。

ストック・フォークとエンド・キャップは抵抗なく、スムースにレシーバーから引き抜けます。

マガジン、ストックを取り外した状態。

秀逸なデザインの採用により、堅牢性と携行性の高さを両立したリトラクタブル・ストック。

MP5といえば、このデザインのリトラクタブル・ストックが印象的ですが、HKから現在販売されているMP5A5には日本警察仕様MP5にも採用されている新型のFタイプ・ストック(+Pなどの強装弾対応)が標準装備されており、このタイプは製造が終了した旧型になっているようです。

当然、射撃時の安定性はラバー製バッドパッド付きの新型ストックの方が優れていますが、個人的にはシンプルなデザインで見た目もスリムな旧型ストックの方が好みですね。

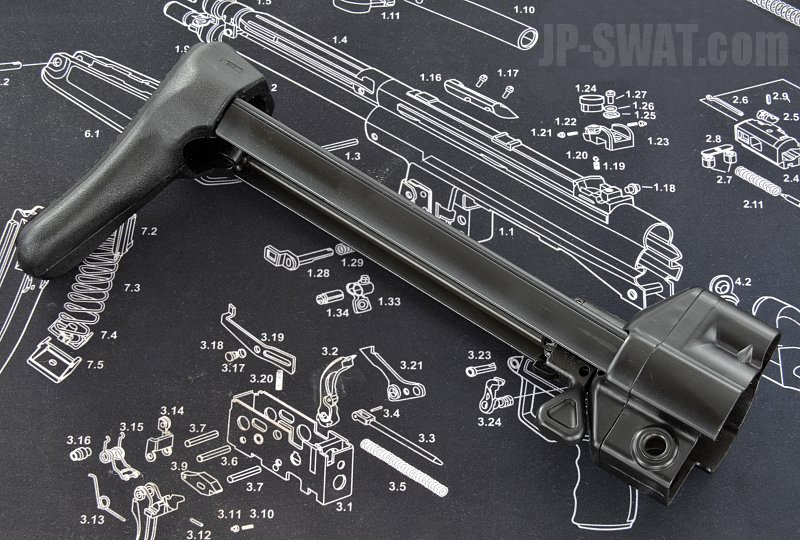

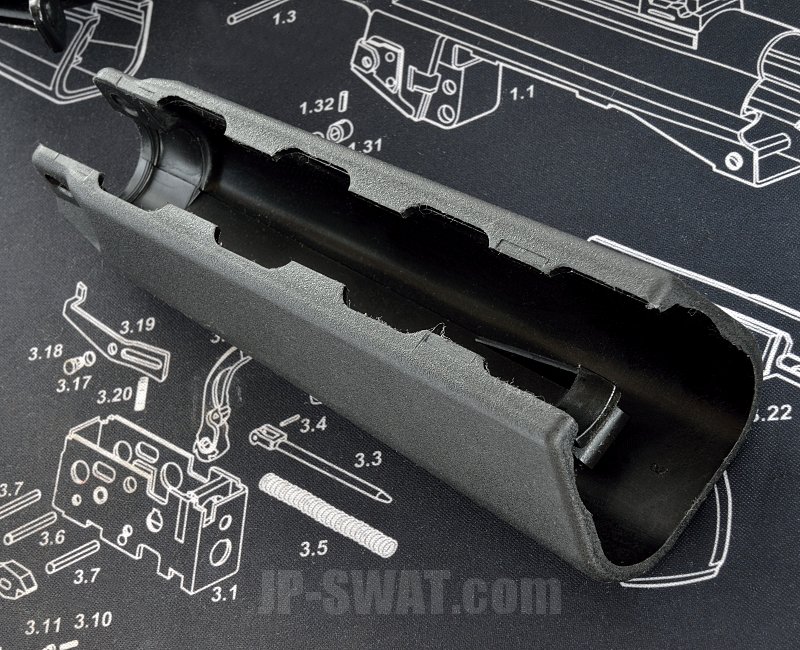

エンド・キャップの内側には、後退するボルト・グループの衝撃を緩和するための人工樹脂製のH型バッファーが装備されています。

このバッファーはリトラクタブル・ストックを装備するMP5シリーズのなかでも交換頻度の高い消耗部品のひとつで、HK純正の新品だと黄白色に近く比較的透明度が高いのですが、経年劣化するとこのように透明度を失った黄色に変色し、非常に脆くなります。

劣化したバッファーを使用し続けて射撃を行うと、衝撃で破損したバッファー断片が機関部などに入り、作動不良の原因となるため、定期的に新品に交換する必要があります。

バッファー自体はネジなどで固定されているわけではなく、エンド・キャップ内のバック・プレートの窪みに押し込まれているだけなので、交換は容易です。

ストックを取り外すと、エンド・キャップに覆われていたトリガー・ハウジング兼用のグリップ・フレーム後端も開放状態となるため、このような状態になります。

実銃であればこの状態でもレシーバー内のボルト・グループを引き抜くことができますが、当然ながら無可動実銃ではボルト関係部品はレシーバーに溶接固定(もしくは除去)されているため、取り出すことはできません。

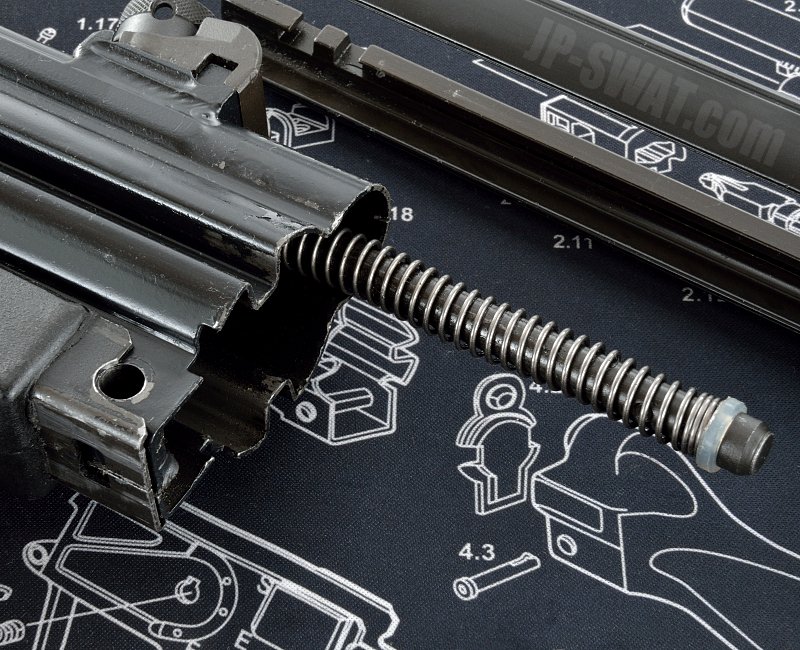

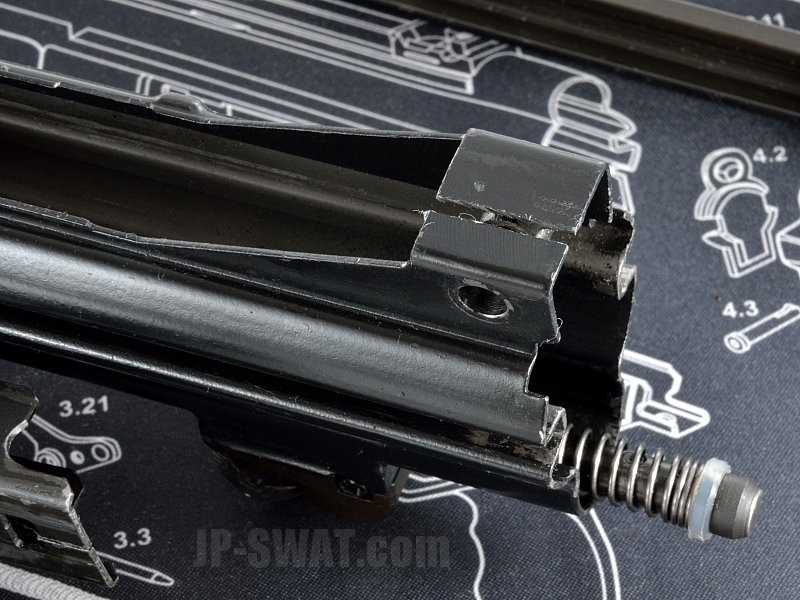

ボルト・キャリアーに接続されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーは、VFC MP5であれば容易に引き抜くことができますが、本個体ではガイド・ロッドが挿入されたリコイル・スプリング・チューブ内の可動領域を限度に引き出すことができます。

もしガイド・ロッドも溶接固定されていれば、このようにプラプラと前後可動することはないので、特に加工は施されていないようです。

ボルト・キャリアーにはガイド・ロッド先端のラバー製保持リングを用いて半固定されているだけなので、このまま力ずくで引き抜けばガイド・ロッドを取り出せるはずでが、リングの破損が怖いので止めておきます・・・。

なお、このようにガイド・ロッドが半固定されたタイプの旧型ボルト・キャリアーは“アクション3”タイプと呼ばれています。

現行の強装弾に対応した新型Fタイプのボルト・キャリアーではクリーニングを容易にする目的で、VFC MP5シリーズと同じくガイド・ロッド先端の保持用リングが干渉しないオープン・バック構造のリコイル・スプリング・チューブを採用し、ガイド・ロッドは特に抵抗なく容易に取り出せます。

宙ぶらりんとなったグリップ・フレームは、矢印のロッキング・ピンを抜くことで取り外すことができます。

レシーバーと完全に分離したグリップ・フレーム。

マガジン、ストック、グリップ・フレームを取り外した状態。

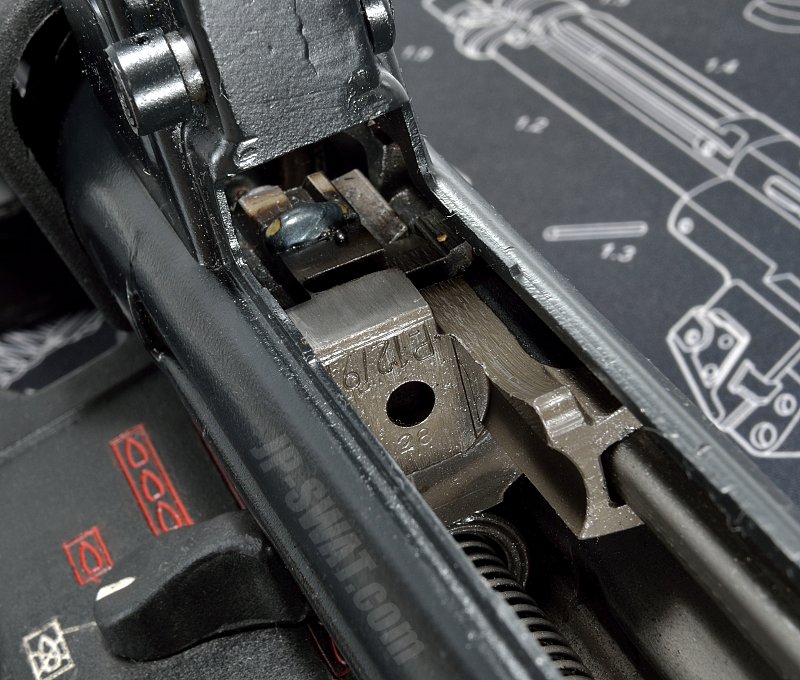

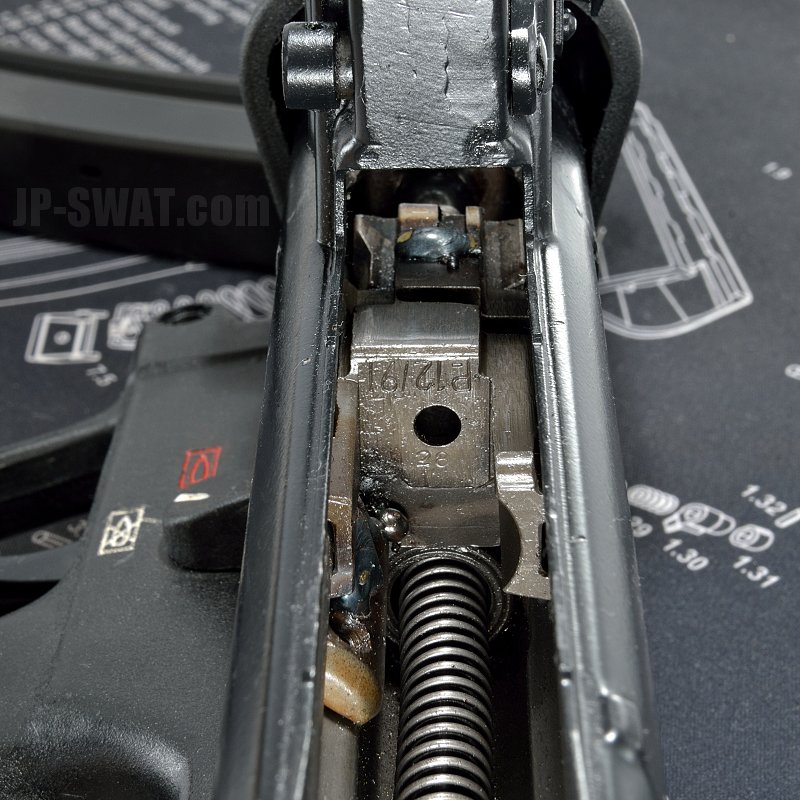

レシバー内部のボルト・グループを下側から覗いた状態。

ボルト・キャリアーが閉鎖位置で溶接固定され、ボルト・キャリアーに挿入されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーが確認できます。

ここで気付きましたが、ロッキング・ピンを固定する後部のフレームも強度を低下させる目的で切断加工されていました。

旧型である“アクション3”タイプのボルト・キャリアーの後部には数字等の刻印が認めれます。

また、本来であれば中央部の円孔にはハンマーが打撃するファイアリング・ピンの後端が飛び出しているはずですが、無可動実銃への加工に際して撃発に必須の部品であるファイアリング・ピンは除去されています。

“12/91”

単純に考えると1991年12月製造という意味だと思うのですが、確かなことは分かりません。

分かる方、ご教示くださいm(_ _)m

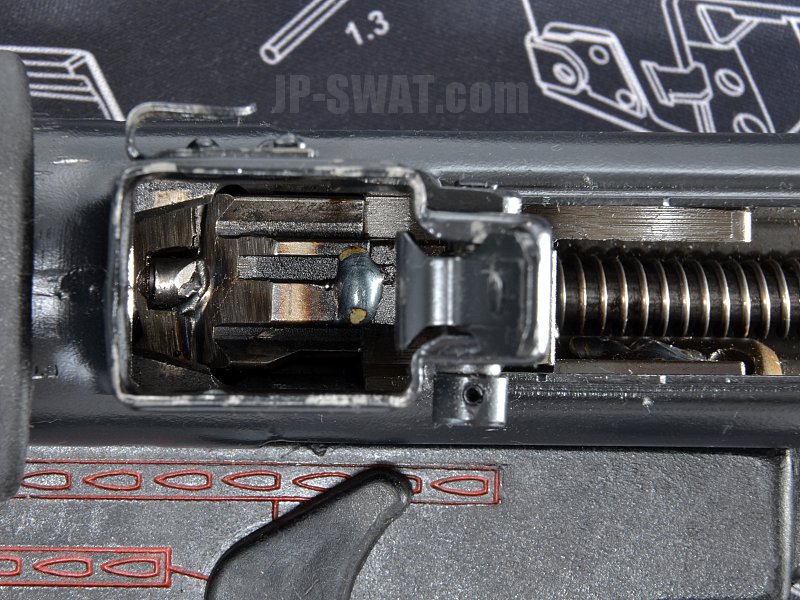

マガジン挿入口から薬室内を覗くと、ボルト・キャリアーに搭載されたボルト・ヘッドの先端部分が半分近く切断されているのを確認できます。

切断されたボルト・ヘッドの断面中央部分には、ファイアリング・ピンを内蔵するロッキング・ピースの先端が垣間見えます。

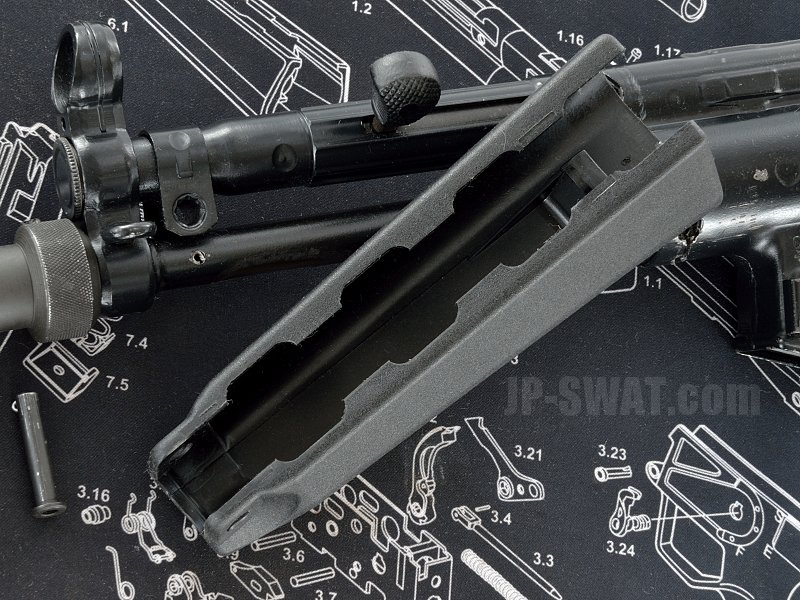

レシーバーの分解が完了したら、ロッキング・ピンを抜いてハンドガードを取り外します。

レシーバーの分解前にハンドガードを外してしまうと、分解過程でレシーバーを把持する際に不便なので、HK純正マニュアルでもハンドガードの取り外しはレシーバーの分解後となっています。

ハンドガードは前部のロッキング・ピンと後部内側の爪でレシーバーに固定されているだけなので、簡単に取り外せます。

余談ですが個人的には最新の次世代SMGが相次いで登場する中、1960年代に誕生したMP5が21世紀を迎えても各国で生き残った要因として、ハンドガードやストックを一体構造とせず、容易に換装可能とした秀逸な設計を採用したことが大きいと考えています。

1980年代から各国の対テロ特殊部隊や警察SWATチームでMP5の本格運用が相次ぐと、当初運用されていた大型マグライトの装着に代わって、SUREFIRE社製M628など小型軽量な大出力ウェポン・ライトを内蔵したライト付きハンドガードが登場し、この組み合わせが特殊部隊仕様MP5の定番スタイルとなりました。

そして、モジュラー式レール・システムと各種電子オプション・デバイスの運用が現代戦を勝ち抜くセオリーとして重要視されている今日では、標準ハンドーガードと換装するだけで容易に運用可能なMP5専用レール・システムが各国のメーカーから供給されています。

また、容易に換装可能なストックについても軽量な人工樹脂製フォールディング・ストックや防弾フェイス・シールドを併用する射撃手法に対応した特殊ストックをはじめ、特殊作戦のニーズに対応した様々なモデルを選択することが可能です。

いくら優れた射撃精度を誇るといっても、もしレール・システムの運用をはじめとして多種多様なオプション・デバイスの運用という現代戦のニーズに対応できない基本設計であったならば、MP5は既に第一線から退いていたでしょう。

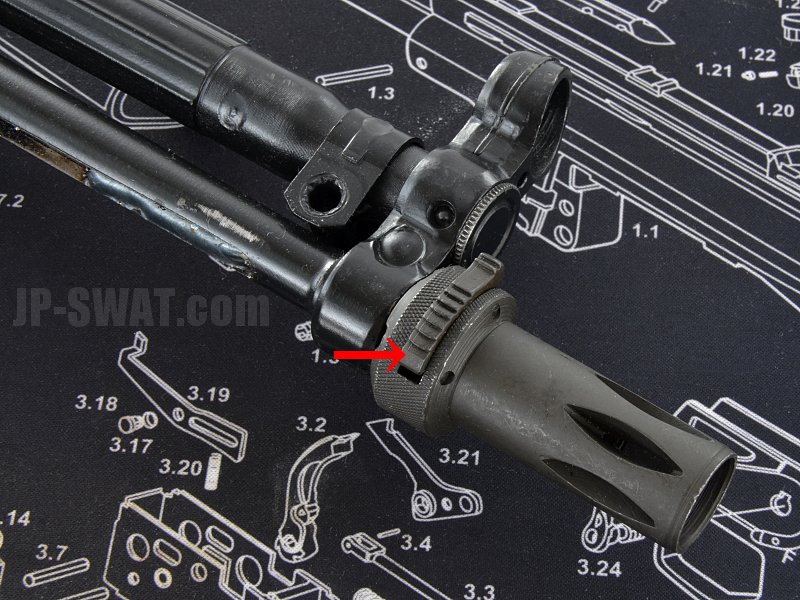

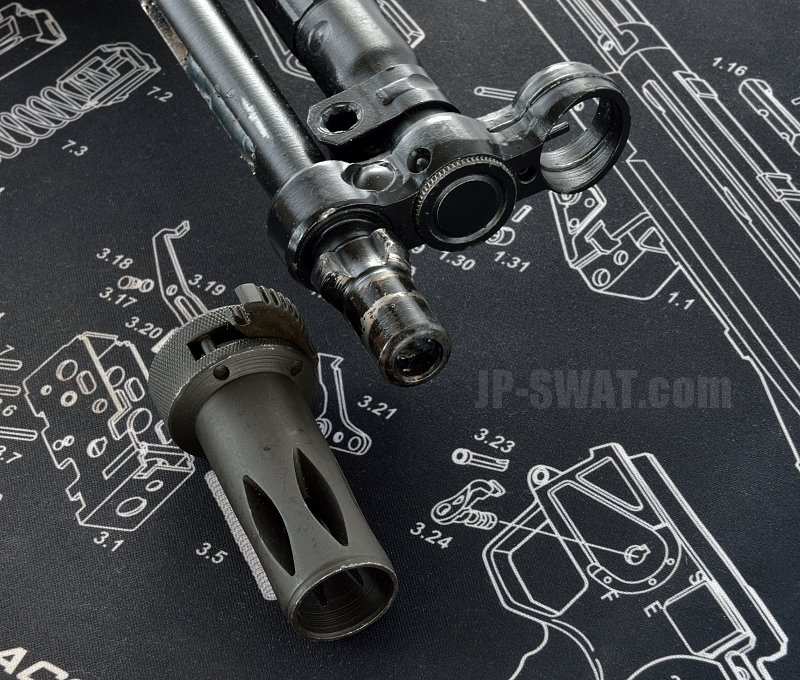

最後にマズル先端に装着されたオプションのフラッシュ・ハイダーを取り外します。

このタイプは日本警察仕様のMP5などでも採用されているHK純正のフラッシュ・ハイダーで、MP5専用のサウンド・サプレッサーと同じく、マズル部分に設けられた3点の突起(3ラグ)を利用するクイック・デタッチ方式を採用しているため、矢印の突起を指で可動させてロックを解除するだけで、専用工具を用いなくても容易に着脱が可能です。

固定用の突起は非常に硬いものだと思っていたのですが、これや以外に力を加えずとも簡単に解除できました。

マガジン、ストック、グリップ・フレーム、ハンドガード、フラッシュ・ハイダーを取り外した状態。

ここまでの分解は工具を使用せずに素手で行え、慣れてしまえば20~30秒ほどで分解できます。

また、各部品の工作精度の高さから、分解に際して無理に力を込める場面が少ないため、変なストレスも感じません。

下手をすると個体によってはVFC MP5の方が部品が硬く固定されている場合があり、総じて分解は実銃の方がスムースに行える印象です。

現代SMGの到達点として名高いMP5シリーズは、原型であるG3シリーズから受け継いだ特徴的な撃発機構や効率的に設計されたモジュール構造をはじめ、工業製品として高い完成度を誇っており、無可動実銃の分解を通じてもその片鱗を感じ取ることができます。

我が国をはじめ、今日でも第一線の特殊部隊で使用されることの多いMP5ですが、こんなに息の長く美しい傑作兵器を半世紀も前に設計したドイツ人・・・恐るべしです!

次回はグリップ・フレームに内蔵されたトリガー・パックの取り外し工程をご紹介したいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|