2019年12月22日

VFC HK MP7A1 AEG バッテリー編

VFC製電動ガン“MP7A1”。長々と続けてきましたが、とりあえず最終回となるバッテリー編です。

最初にお断りしておきますが、今回の記事は超初心者の当方がリポ・バッテリー初導入にあたって調べた個人的備忘録です。リポ・バッテリー導入に興味はあるものの躊躇している方向けの内容となりますので、ベテランの皆様は読み飛ばしてくださいね。

コンパクトなMP7はその構造上、バッテリー収納空間が限られるため、ミニ・バッテリーをはじめ従来の一般的な電動ガン用ニッケル水素バッテリーのサイズでは収納することができません。

先行の東京マルイ製MP7では電動ハンドガン共用のニッケル水素マイクロ・バッテリーを電源として使用していますが、バッテリー容量や出力が乏しく、プライマリー・ウェポンとしての使用には心許ないように感じます。

結果としてVFC製MP7で使用できるのは、小型軽量なリポ(リチウムイオン・ポリマー)バッテリーに限られます。

ただ、実はわたくし長年この趣味を続けていて、リポ・バッテリーには全く手を付けていませんでした。

ご存知の方も多いかと思いますが、リボ・バッテリーは小型軽量で大容量・高出力・メモリー効果がなく継ぎ足し充電が可能などの優れたメリットを有した高性能バッテリーである反面、

・可燃性の有機溶媒を使用している

・過充電・過放電に弱い

・衝撃に弱い

などのデメリットがあり、過放電や過充電などに伴う発熱によってバッテリーが発火し、火災等の生命にかかわる重大事故に発展する可能性があります。

実際に近年では模型用リポ・バッテリーの普及に伴う建物火災が発生しており、東京消防庁も注意を呼び掛けています。

東京消防庁報道発表資料はこちら https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/250523.pdf

(LayLax GIGA TEC EVO リポ・バッテリー 取扱い説明書より一部引用 )

とにかく従来から主流のニッケル水素バッテリーに比べ、いつまでたっても東京マルイ等の大手メーカーが純正バッテリーにリポ・バッテリーを選択しないことからも、“取扱いが面倒で危険性が高い”というイメージの方が強く、滅多にゲームをしない身には特に必要性は感じませんでした。

ただ、今回のように他に選択肢がないなら仕方ありません・・・。

ということで重い腰を上げて、今さらながらのリポ・バッテリー初購入。

とりあえず右も左も分からないので、専門店のおすすめするMP7対応バッテリーとして、“安心の日本製”を謳うLayLax(ライラクス)の“GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー 7.4V/1200mAh ベクター&ストックパイプイン”を購入。

| GIGA TEC EVO リポバッテリー 7.4V/1200mAh ストックパイプイン M4・クリスベクター・ミニS対応モデル他 |

LayLaxといえばトイガン用カスタム・パーツを豊富に展開する国内メーカーとして有名で、さすが日本のメーカーだけあり、同封の説明書にはリポ・バッテリーの取扱い方法などが分かりやすく記載され、公式サイト上でも動画付きの丁寧な説明を上げているので大変好感がもてます。

GIGA TEC(ギガ・テック)シリーズは高品質を追求する同社のバッテリー・ブランドで、なかでもEVOリポ・バッテリー・シリーズは、携帯電話用バッテリーと同等の高品質な内部素材と品質管理工程で製造され、銃種に応じて様々なサイズのバッテリーをリリースしています。

他社製品に比べてEVOリポ・バッテリー・シリーズの個人的に気に入った点は、通電抵抗の低い配線部から金メッキ採用のコネクタに至るまで全てを黒色で統一していることです。特に今時の銃は肉抜きされた軽量なモジュラー・レール・システムなどの搭載で、銃身周辺に収納した派手なカラーのバッテリーが外部から見えることも多く、少しでも目立ち難い黒色統一のバッテリーはリアル重視派にはうれしい仕様です。

今回購入した“ベクター&ストック・パイプ・イン”タイプは、東京マルイ製ミニSバッテリー対応機種の全てに内蔵が可能な小型サイズで、M4カービン系のストック・パイプにも内蔵が可能。とりあえず1本持っておけば、大抵の機種には使える便利なバッテリーですね。

充電器はLayLax製が売り切れていたため、GFORCE製“G4マルチ・チャージャー”を購入。

|

LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリーに対応したホビー用バッテリー向け急速AC充電器で、日本語のパッケージと説明書が付属するので操作は容易です。

電動ガン用ミニ・コネクタに加え、電動ハンドガン用BECコネクタに対応した各種ケーブルが付属するので様々な種類のバッテリーに対応しています。

公式サイト製品紹介 http://www.gforce-hobby.jp/products/G0204.html

デリケートなリポ・バッテリーの管理に欠かせないのがバッテリー・チェッカーとバランサーです。

先述したようにリポ・バッテリーは、過放電と過充電に弱いという特性があり、その取扱いを誤ると大事故に至るおそれがあります。

そのため、購入直後や使用前後のバッテリー電圧チェックは欠かせません。

|

今回はバッテリーと同じく、LayLax製“PSEリポ・バッテリー チェッカー&バランサー”を購入。こちらも使用方法が分かりやすく動画で説明されているので、初心者でも取り扱いは容易です。

早速、購入直後のリポ・バッテリーの電圧をチェック。本体側面にバランス・コネクタを接続すると液晶画面にバッテリーのセル数、各セルの電圧、合計電圧が表示されます。

7.4Vリポ・バッテリーの場合、合計電圧が6.0V(1セルあたり3.0V)以下の過放電状態となっているときは、バッテリー自体が劣化しているため、絶対に使用せず適切に廃棄処分しなければなりません。

また、各セルの電圧差が0.1V以上異なる場合は、バランス・モードを選択してセルの電圧バランスを調整する必要があります。

さらに、満充電状態での長期間保管はバッテリー性能が著しく劣化するため、放電モードによる電圧調整が可能です。

7.4Vリポ・バッテリーの場合、合計電圧が7.4~7.8V(1セルあたり3.7~3.9V)付近となるように調整します。

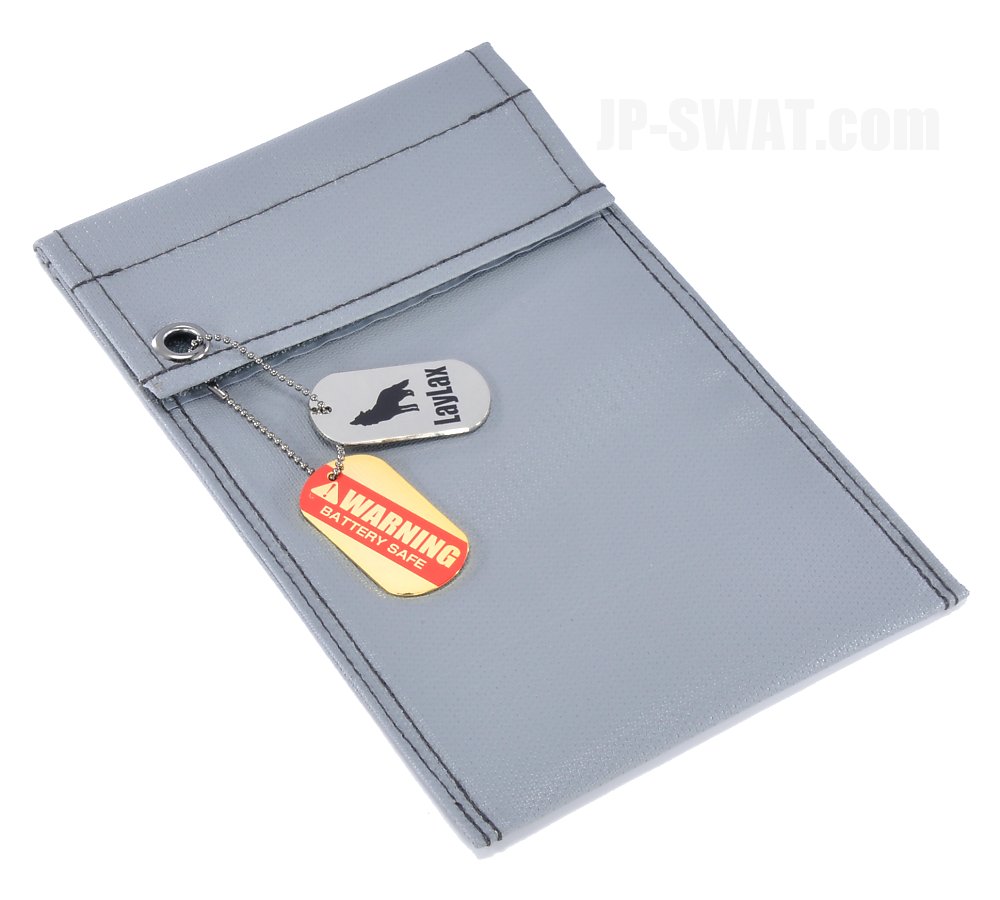

リポ・バッテリー導入時に忘れがちなのがセーフティ・バッグ。

万一、充電時や保管時にバッテリーが発火した際でも耐火性能を有するセーフティ・バッグに入れておくことで、家屋や家財への延焼を防ぐことができます。

こちらもLayLax製の“GIGA TEC(ギガテック) PSE リポ セーフティバッグ Sサイズ”を購入。

|

リポ・バッテリーのリリースにあたり安全性の低い粗悪な海外製セーフティ・バッグを見かね、“日本製”として最高のセーフティ・バッグの開発を目指し、熱溶解性と破裂耐性に優れた特殊コーティングを施した超耐火クロス素材を採用。耐熱温度は約280℃、引火点は500℃の優れた安全性を誇ります。

その性能は同社の耐火テスト動画を見ても明らかです。市場に流通している同様の海外製品と比べると価格差は倍近いですが、たかが千円前後をケチったことで自宅を火災で失っては後悔しきれません。こちらを強くおすすめします。

サイズはSサイズ(150mm x 238mm)とLサイズ(230mm x 304mm)の2種類がリリースされています。

バッグ表面には特殊コーティングが施されているため、ステッカーの貼付やペンによる書き込みができません。

バッグを識別する際はハトメ穴に不燃性の金属製ストラップなどを装着します。本品にはオリジナルの金属製ドッグ・タグが付属しており、平凡なバッグに個性を演出しています。

道具が一通り揃いましたので、いよいよ充電です。

チェッカー&バランサーを用いた充放電管理、電動ガンでの適切な運用方法、セーフティ・バッグを用いた安全な保管管理方法まで、LayLaxが初心者にも分かりやすくリポ・バッテリーの使用方法を動画にまとめております。特に初めてリポ・バッテリーを取り扱う方はご視聴をおすすめします。

バッテリーの充電が完了し、ようやくMP7の登場です。

バッテリーは東京マルイ製MP7と同様、フロントのレシーバー・キャップを取り外し、銃身上部のレシーバー内に格納します。

東京マルイ製MP7ではレシーバー・キャップ下部に固定用ロック解除用のボタンが設けられていますが、VFC製MP7はレシーバー・キャップを強く引っ張り抜くだけです。

キャップを外すとミニ・コネクタを備えた配線が取り出せます。

バッテリー収納スペースはかなり狭く、収納可能な対応バッテリーは限られるため、注意が必要です。

バッテリーを収納した状態。レシーバーに設けられた放熱用のホールからバッテリーが若干見えていますが、LayLax製のリポ・バッテリーは収納時に目立ちにくいよう黒色の外装を採用しているため、外観上も目立ち難くリアリティを損ないません。

早速、BB弾を込めたマガジンをセットして試射。今回は150連マガジン4本の600発をセミオート/フルオートで試射し、動画にまとめました。

まずはセミオートでトリガーを絞ると“タン”とキレの良い撃ち味。セミオートでの連射でもMicroハイトルク・モーターとリポ・バッテリーの高出力もあって小気味良いキレを発揮します。

特にフルオートでは東京マルイ製MP7で聞き慣れた“ウィポポポポポポポポ”とは明らかに発射音と発射サイクルが異なり、“タタタタタタタタタ”と一般的な電動ガンと遜色ない撃ち応えがあります。

VFC製MP7はトリガーのスイッチ焼けを防止するMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)を搭載しているため、高出力のリポ・バッテリーで電気接点に負荷の掛かるセミオートを多用しても安心です。

今回は屋内での試射で長距離の弾道が確認できませんが、小型軽量な本体に長物電動ガン並みの実射性能を搭載しているため、CQBや野戦などのフィールドを問わずゲームでの活躍が期待できそうです。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2019年12月08日

VFC HK MP7A1 AEG サプレッサー編

VFC製電動ガン“MP7A1”。今回は専用のQD(クイック・デタッチャブル)サプレッサーをご紹介します。

今回ご紹介するモデルは、現行販売されているVFC製MP7シリーズ専用モデルではなく、先行販売されていた東京マルイ製やKSC製MP7シリーズに対応したモデルです。

本品は特殊部隊向け銃器アクセサリーの製造で有名なスイスB&T(ブルガー&トーメ)社がMP7シリーズ向けに製造するRotex-II MP7サプレッサー(Rotex-II SMG/PDW suppressor cal. 4.6mm x 30)のデザインを模しています。

B&TがH&Kと共同開発したMP7サプレッサーは、MP7が使用する高初速の4.6mm x 30弾薬に最適化された高性能サプレッサーで、サプレッサーを装着しない場合に比べ、サプレッサー装着時は通常弾薬射撃時で約31デシベル、専用のサブソニック(亜音速)弾薬射撃時は38デシベルの減音効果を発揮し、 MP7と共に長年にわたって各国の軍・警察特殊部隊で運用されています。

装着方式として古典的なマズルへのネジ込み式スクリュー・タイプではなく、 ロータリー・ロックとディテイン・スライド機構によって、フラッシュハイダーに直接装着するQD(クイック・デタッチャブル)タイプを採用しているため、 ワンタッチでサプレッサーの着脱が可能です。

本体サイズは実物と同じく全長223mm、直径40mm。本体重量はアルミニウムとステンレス・スチールを用いている実物が607gなのに対して、本品はアルミニウムのみで重量は235gと軽量です。

本体側面のホワイト・マーキングはH&Kの公式ライセンスを有するUMAREXの監修だけあり、ほぼ正確に再現されています。

製品名の下にある2行の小さな文字列は、実物だと上部に製造元であるB&Tを示す文字列、下部に輸入元であるH&Kを示す文字列が入っているのですが、トイガン用レプリカである本品には“UMAREXが全世界でHKトレード・マークと製品意匠のコピー・ライセンスをHKから与えられている”旨の文字列が印字されています。ちなみに、この下部文字列は上部の口径表記とは印字方法が異なり、指で強く擦るだけで消える仕様です。マーキングを消す意図がなくてもサプレッサーの装着を繰り返すうちに、手と擦れて自然と消えていき見た目も見苦しくなってくるので、UMAREXの表記が気になる方は早々に消してしまってもいいでしょう。

ただ、実物の製品自体は10年以上にわたって製造供給されているため、ウェブ上で複数の実物画像を確認すると製造時期によってマーキングのデザインには差異があるようです。また、現在のB&T公式サイトの製品ページを確認すると、サプレッサー本体へのマーキング自体が確認できず、実戦部隊の使用画像でもマーキングが見当たらない製品も多いため、現行供給品はマーキングを省略しているのか、もしくは隠密性を重視して目立たないデザインに変更されているかもしれません。

なお、VFCから現行販売されているMP7サプレッサーのマーキングは、口径表記が実物準拠の“4.6mm x 30”リアル表記ではなく、VFC/UMAREX製品でお馴染みとなった悪しき“6mm BB”表記となっているようなので、購入時は注意が必要です。

サプレッサー前部の複雑で特徴的な花びら型デザインも実物同様に再現されています。

また、サプレッサー後部のQD機構のデザインも上手く再現されており、可動もスムーズです。

現行販売されているVFC製MP7サプレッサーは、VFC製MP7シリーズに標準装備されているフラッシュ・ハイダーに無加工で装着できます。

しかし、東京マルイ/KSC製MP7対応モデルである本品を装着するためには、標準装備のフラッシュ・ハイダーを取り外し、サプレッサー購入時に付属しているQDサプレッサー対応のスチール製フラッシュ・ハイダーを取り付け、換装する必要があります。

VFC製MP7はフラッシュ・ハイダーを取り外すと、12mm正ネジ仕様のマズル・アタッチメント規格となっており、対応製品を装着することが可能です。

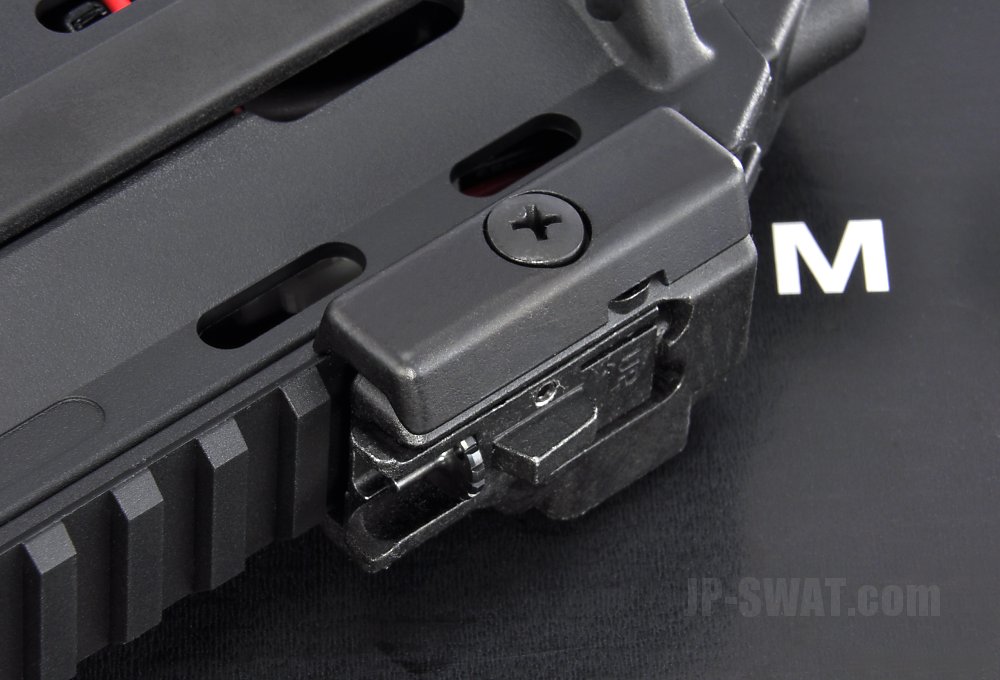

サプレッサーの装着は非常に簡単です。画像のように後部のディテイン・スライド機構を親指で横方向に押しずらしながらハイダーに押し込むと、ハイダー根元の凹部にスライドが噛み込み“カチンッ”という心地よい金属音と共にロックされる仕組みです。

サプレッサーを装着した状態。実物だとサプレッサー装着後にサプレッサー本体が回転するのを防止するロータリー・ロック機構が機能しますが、本品では省略されています。実物と異なり、サプレッサー本体は手で触ると回転してしまいますが、ロック自体は脱落の心配なく強固で、銃を構えた際にストレスを感じるような動揺もありません。

サプレッサーを分解した状態。分割された減音用スポンジ(画像では1ブロックのみ取り出し)に加え、BB弾が通過する中心部にはスプリングが内蔵されています。VFCが得意とする高い工作精度で各部品はタイトに組み合わされていますが、分解はスムーズに行えます。

とりあえずサプレッサー装着時と非装着時の比較動画を簡単に作成しました。

減音用スポンジの効果で発射時の高音域が抑えられているのが分かります。特にフルオートでは減音効果を体感しやすいので、ゲームでは一定のアドバンテージがありそうです。

▲対テロ特殊作戦向けに各種オプション・デバイスを装着したH&K社製MP7A1サブ・マシンガン。トップ・レールには光学照準器としてAimpoint社製Micro T-2コンパクト・ドット・サイト、可視光・赤外線イルミネーターとしてSteiner eOptics(旧Laser Devices)社製AN/PEQ-15A DBAL-A2(Dual Beam Aiming Laser - Advanced2)、サイド・レールにはSUREFIRE社製X300ハンドガン・ウェポンライトが装着されている。また、銃口部分のフラッシュ・ハイダーに装着されているB&T社製Rotex-II MP7サプレッサー(Rotex-II SMG/PDW suppressor, cal. 4.6mm x 30)は、B&TがH&Kと共同開発した高性能サウンド・サプレッサーだ。MP7が使用する高初速の4.6mm x 30弾薬に最適化された設計で、サプレッサーを装着しない場合に比べ、サプレッサー装着時は通常弾薬射撃時で約31デシベル、専用のサブソニック(亜音速)弾薬射撃時は38デシベルの減音効果を発揮する。本体はハード・アノダイズド(硬質アルマイト)処理加工が施された軽量なアルミニウムと堅牢なステンレス・スチール製で、フルオート射撃時は最大150℃までの耐熱能力を有する。さらに装着方式として古典的な銃口へのネジ込み式スクリュー・タイプではなく、 ロータリー・ロックとディテイン・スライド機構によって、フラッシュ・ハイダーに直接装着するQD(クイック・デタッチャブル)タイプを採用しているため、 ワンタッチでサプレッサーの着脱が可能だ。優れた性能を有するMP7サプレッサーは、米軍特殊部隊をはじめ、MP7と共に特殊作戦へ従事する各国の軍・警察特殊部隊において長年にわたり運用されている。

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2019年11月26日

VFC HK MP7A1 AEG サイド・レール編

VFC製電動ガン“MP7A1”。今回はオプション・パーツのご紹介です。

東京マルイ製MP7は電動もガスも予めサイド・レールが装着されていますが、VFCはオプション・パーツとして別売りしています。

VFCはUMPもサイド・レールを別売りにしてましたけど、実勢価格も2枚1組で2千円前後のため、本体に標準装備しても大差ないのではと思いますが・・・。

もしかして実銃もオプション・パーツ扱いなんでしょうかね。

個人的にはシンプルに軍用のPDWとして運用するのであれば、そこまでMP7にサイド・レールの必要性は感じないのですが、フラッシュライトやIRイルミネーターなどのオプション・デバイスをゴテゴテと装着する現代の特殊作戦には欠かせないパーツです。

ということでオプション・デバイスの運用が前提となる警察特殊部隊好きとしては、MP7にサイド・レールを付けないわけにはいきません。

サイド・レールはレシーバー側面のネジ穴に六角レンチ(付属しないので別途用意)でネジ止めするだけなので、取り付け作業自体はすぐ終わります。

ちなみに金属製レール本体の全長は実測で97mm。1枚の重量は22g。

東京マルイ製MP7のサイド・レールと同じく、実銃どおりオプション・デバイス装着用のスロットが7つ刻まれています。

取り付け完了。東京マルイ製MP7で見慣れた普通(タクティカル?)なMP7の姿になりましたね。

折角なので改良型のMP7A1が登場した2000年代中頃をイメージして、同時期に主流だった光学照準器とフラッシュライトを装着してみました。

▲各種オプション・デバイスを装着したH&K社製MP7A1サブ・マシンガン。トップ・レールにはAimpoint社製COMP ML2(4MOA)レッド・ドット・サイトが装着されている。1975年、北欧スウェーデンにおいて設立された同社は、米軍に制式採用されたチューブ型軍用規格ドット・サイトの代名詞である“COMP M2”シリーズをはじめ、軍・法執行機関向け高性能ドット・サイトなどを主力製品とする世界的な銃器用光学照準機器メーカーだ。2000年に発売された“COMP ML2”は、上位機種であるCOMP M2から暗視装置対応機能を省略した廉価版で、主に暗視装置の併用を前提としない軍事組織や各種法執行機関などの戦術市場のほか、ハンター、スポーツ・シューティングなど民間市場向けに開発された。廉価版といっても基本設計は優れた物理的耐久性を誇る上位機種のCOMP M2と同様で、正常作動温度範囲は-45℃から+71℃、水深25mまで潜水可能な防水性能を有し、軍事作戦に伴う過酷な環境下での運用が可能である。また、非常に効率的なCET(Circuit Efficiency Technology)の搭載により、1個の内蔵バッテリーで1万時間(1年以上)の作動が可能だ。反射式コリメーターを用いたLEDレッド・ドットは、手動ローターリー・スイッチによる9段階の輝度調整機能により、強烈な太陽光下から夕暮れや夜明けを含む低照度環境下までドットの輝度を適切に調整することができる。発売から10年間以上も製造が続けられたCOMP ML2は、高度な特殊作戦を敢行しない警察などの法執行機関を中心に世界各国の戦術部隊に採用された。本個体にはレンズの乱反射を防止するARD (Anti Reflection Device)キルフラッシュ・フィルターに加え、COMP M2シリーズに対応したQRP(Quick Release Picatinny)マウントが装着されており、操作性に優れた大型スクリュー・ノブの採用で、工具を用いずに容易にドット・サイトを着脱できる。

▲左側面のサイド・レールには、米国の大手戦術ライト製造企業であるSUREFIRE社製の“X200A”ハンドガン・ウェポンライトが装着されている。2004年に発売された“X200”シリーズは、同社初のハンドガン向け高出力LEDウェポンライトである。他社の既存製品とは一線を画する小型軽量な先進的デザインを採用した本体には、軍用規格のハード・アノダイズド(硬質アルマイト)表面加工処理を施した堅牢な航空機用高強度アルミニウム合金を採用し、光源には高出力な白色LEDを搭載している。現在でこそフラッシュライトといえばLED光源の採用が当たり前となったが、技術的・価格的制約から高出力LEDが市場に普及していなかった2000年代までは、ウェポンライトを含む戦術部隊向けフラッシュライトの光源には、高出力なキセノン・バルブの採用が一般的であった。しかし、LEDの技術的進化を一早く製品に吸収したX200シリーズでは、小型軽量な本体に一般的なウェポンライトに用いられるキセノン・バルブと同等の照度を実現したLEDを搭載し、さらに低発熱で低消費電力のLEDを採用したことで、従来のキセノン・バルブで問題となっていた発熱問題やバッテリー寿命も飛躍的に向上した。その性能の高さから世界各国の軍・法執行機関所属の戦術部隊に広く採用されたX200シリーズは、LED搭載ウェポンライトの戦術的優越性を証明し、後発メーカーによるLEDウェポンライトの製品化に先鞭を着けた。なお、X200シリーズには収束光レンズを搭載したX200A(光束60ルーメン)、拡散光レンズを搭載したX200B(光束100ルーメン)が製品化された。また、その後もLEDの技術開発が進み、基本的なデザインはそのままに照度を増した改良型のX300シリーズ、レーザー・サイト・システムを搭載した派生型のX400シリーズが展開されており、2019年現行モデルのX300/X400シリーズでは光束1,000ルーメンの高出力LEDが搭載されている。

やっと特殊部隊画像で見慣れた姿に近づきました。

1960年代生まれで素の状態でも全く違和感のないMP5シリーズと異なり、生まれたときからアクセサリー・レールが装着されたMP7シリーズは、見た目でも実用面でもオプション・デバイスを付けてこそ真価を発揮する銃といえます。

次はVFC製QDサプレッサーを装着してみたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2019年11月17日

VFC HK MP7A1 AEG 比較編

前回ご紹介したVFC製電動ガン“HK MP7A1”鑑賞編に続き、今後は個人的に一番気になっていた東京マルイ製電動ガンとの比較をしたいと思います。

今回比較に使った東京マルイ製MP7A1の発売日は今から13年以上も前の2006年。

小型メカ・ボックスやマイクロ・バッテリーを新規開発し、インドアCQBでも操作性に優れた電動コンパクト・マシンガン・シリーズの記念すべき第一弾として登場し、その軽便さや機動性の高さから多くのユーザーの支持を受けました。

私も10年以上前からゲームで愛用していましたが、当時の注目製品だっただけに安定した実射性能は無論、実銃に倣った可動部品のギミック再現性など、電動ガンとしては総合的に高い完成度を誇ります。

ただ1点、致命的な再現性のマイナス点を除いては・・・。

VFC製MP7(上)と東京マルイ製MP7(下)を並べてみると、その差は一目瞭然。

そうです。東京マルイ製MP7は、実銃どおりのフルスケールではなく、全体に明らかに小さいのです。

具体的な数値を公式情報で比較すると

VFC MP7A1 AEG 全長 415 mm / 638 mm(ストック伸長時) 銃身長 182 mm 重量 1,310 g(サイド・レール含まず)

東京マルイ MP7A1 AEG 全長 380 mm / 590 mm(ストック伸長時) 銃身長 182 mm 重量1,390 g(サイド・レール含む)

となっており、東京マルイ製の方が全長で35mm(ストック伸長時は48mm)も短いことが分かります。

ただ、銃身長は両者同一で、全体のサイズは明らかに違うものの重量についてはサイド・レールの有無を差し引いても、大きな差異はありません。

なお、今回比較に用いた東京マルイ製MP7は、標準装備のサイド・レールを取り外しており、フラッシュ・ハイダーもVFC製QDサプレッサーに対応したスチール製のものに換装してあります。

本体を重ねてみると全長だけでなく、グリップの太さなども東京マルイ製(上)の方が一回り小さいことが分かります。

無可動実銃などを除いて軍用銃を手にすることができない日本のマニアにとって、トイガンはその感覚を擬似的に味わうための大切な手段です。

初めてトイガンを手にしたときに感じる実銃本体サイズの再現性は、その感覚の最たるものだと思います。

東京マルイ製MP7のサイズがフルスケールにならかった理由は明確にされていませんが、開発当時に最新モデルで公的機関にしか販売されていないMP7の正確な採寸データが入手できず、誤った数値のまま設計してしまったものと推測できます。

東京マルイ自体は過去の製品開発でもフルスケールのサイズ再現に拘っており、国内で無可動実銃を用いて採寸したり、最新モデルなどは海外に渡って実銃からの採寸を試みるなどしているのですが、現在でも銃器大国米国ですら一部の軍・警察特殊部隊にしか採用されていないMP7はその機会を得られなかったようです。

後方から比較します。

トップ・レールの幅はピカティニー規格の20mmで共通なのですが、フリップ・アップ式サイトやチャージング・ハンドル、スライド・ストックのバット・プレートなども東京マルイ製(左)の方が明らかに小さいことが分かります。

なお、東京マルイ製のスライド・ストックは初期型の1ポジション・タイプであるのに対し、VFC製MP7(右)はバット・プレート部分両側にスリング・スイベルが設けられた改良型の4ポジション・タイプを再現しています。

リア・サイトを比較。

東京マルイ製(左)のフリップ・アップ式サイトは、環孔が小さく前方に可倒する初期型を再現しているのに対し、VFC製MP7(右)は環孔が大きく後方に可倒する改良型が再現されています。

フロント・サイトも初期型と改良型の再現で微妙にデザインが異なります。

なお、VFC製MP7には、前後サイト・システムのオープン・サイトに視認性を高めるホワイト・ドットが入っていませんが、HK純正の実物もホワイト・ドットは入っていません。

最後にマガジンの比較。

VFC製MP7は実物40連型マガジンを模した110連ノーマル・マガジン(右)が本体に付属し、現在のところ予備マガジンとして販売されているマガジンも同一品のみです。

対して東京マルイ製MP7はグリップ内に収まる実物20連型マガジンを模した50連ノーマル・マガジンが本体に付属し、実物40連型マガジンを模した190連多弾マガジンがオプションで販売されています。

東京マルイ製MP7の多弾マガジンは給弾不良が多く、ゲームでは長らく比較画像にあるMAG製の100連ノーマル・マガジン(左)を愛用していました。実物マガジンと同じくグリップ部分に収まる部分に金属を用いた東京マルイ製と異なり、MAG製は完全プラスチック製でチープなつくりですが、軽くて安いので重宝しています。

今回は東京マルイ製の多弾マガジンを探すのが面倒だったので、手近にあったMAG製との比較でご容赦ください。サイズは東京マルイ製と同一です。

個人的にはゲームでゼンマイ巻き上げ式の多弾マガジンを使う機会は少なく、VFC製MP7についても信頼性の高いスプリング式ノーマル・マガジンだけあれば十分だと思っています。

全高に大きな差異はないのですが、グリップの太さを比較した際と同じく、明らかに横幅が違いますね。

前回も取り上げましたが、VFC製MP7のマガジンは分解時などのメンテナンス性を優先してなのか片方の側面に実物マガジンには存在しない多数のネジ穴が設けられており、見栄えを大きく損なっています(安物のマガジンですらネジ穴は設けていないのですが・・・)。

それでもVFC製MP7シリーズは、HKの公式ライセンスを得たうえ、トイガン史上世界で初めて実銃どおりの1/1フルスケールを忠実に再現した点だけでも大きな価値があります。

ということで今回はここまで。次回はオプションで購入したサイド・レールを取り付けたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2019年11月14日

VFC HK MP7A1 AEG 鑑賞編

みなさん、こんにちは!

さて、私事ですが、この夏から数年ぶりにサバゲーに復活しました。

といっても今のところ月1回ぐらいのローペースですが、春からブログの更新が何カ月もなかったのは、仕事だけでなく内実サバゲーの装備更新に忙しかったというのもありまして・・・。

まぁとにかく久しぶりに野戦や屋内戦など、様々なフィールドでゲームを繰り返すうちに

「1日ゲームで使っても疲れない軽くて小さい電動ガンが欲しい・・・」

という体力的に切実な思いを抱き、数年ぶりに電動ガンを新調することにしました。

ということで新たに購入したのが、本年VFCが国内でも販売を開始した電動ガン“HK MP7A1”です。

実銃のMP7自体も近年は軍・法執行機関を問わず、各国の対テロ特殊部隊や警察SWATチームにおいて広く普及し、我が国の自衛隊でも“4.6mm短機関銃(B)”の名称でMP7を調達していることが資料から確認されており、特殊作戦群で運用中とも推測されています。

私の好きな韓国警察特攻隊(KNP-SWAT)も随分前からMP7を運用していますし、ロサンゼルス市警察(LAPD)のK9ハンドラーもシングル・ファイアのMP7を採用しています。

まぁとにかくMP5と同じように、ゲームだけでなくコスプレをする上でもMP7は色々な装備と相性が良いという点に尽きました。

近年の対テロ特殊作戦に欠かせないモデルだけあって、実のところMP7自体はマルイの電動もKSCのガスも愛用しています。

ところが、これら先発メーカーのMP7は製品化時に実銃の資料入手が困難だったこともあって、実銃どおりのフルスケールではなく、全体に1割ほど小さいのです。

10年以上前にマルイのMP7を買ったとき、MP5Kと比較して『こんなに小さいのか』と感動した後、数年経ってからフルスケールではない事実を知り、ガッカリしたのを覚えています。

HKから公式ライセンスを取得しているUmarex VFCは、先行販売したガス式MP7を実銃どおりの1/1フルスケールで再現し、MP7好きの注目を集めました。

そして本年6月、ついに日本でも電動式フルスケールMP7の発売に至ったわけです。

ということで、これから相棒となる銃、VFCの電動MP7について私自身の備忘録も兼ねて簡単にご紹介したいと思います。

今回はとりあえず箱出し状態から、外観の出来栄えを眺めます。

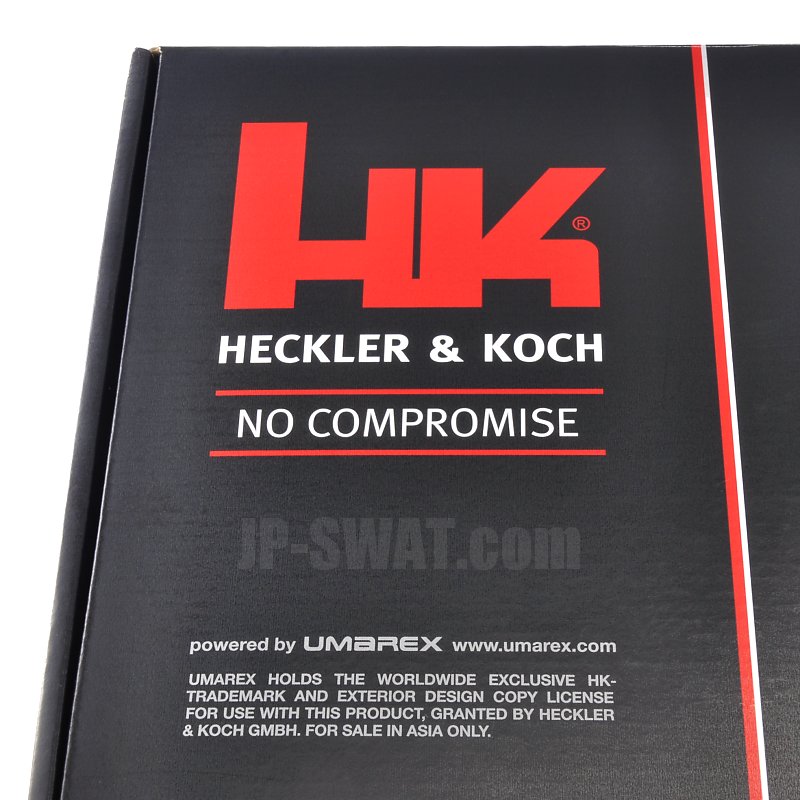

MP5で散々見慣れたVFCのHKシリーズの箱。黒塗りの落ち着いたシンプルなデザインに“HK”の赤文字がオシャレです。

HKから公式ライセンスを得ているUMAREXだからこその堂々としたデザインですね。

HKシリーズで統一性のあるデザインのため、他メーカーの箱と違って部屋の隅に何箱も重ね置きしていても違和感がないのが良いです。気付けば自宅にも10箱以上が・・・。

“公式”を強調するホログラム式の固有番号入りライセンスシール。UMAREXのHKライセンスに対する気合がうかがえます。

日本の製品でもホログラムシールまで貼っているところはあるのでしょうか。

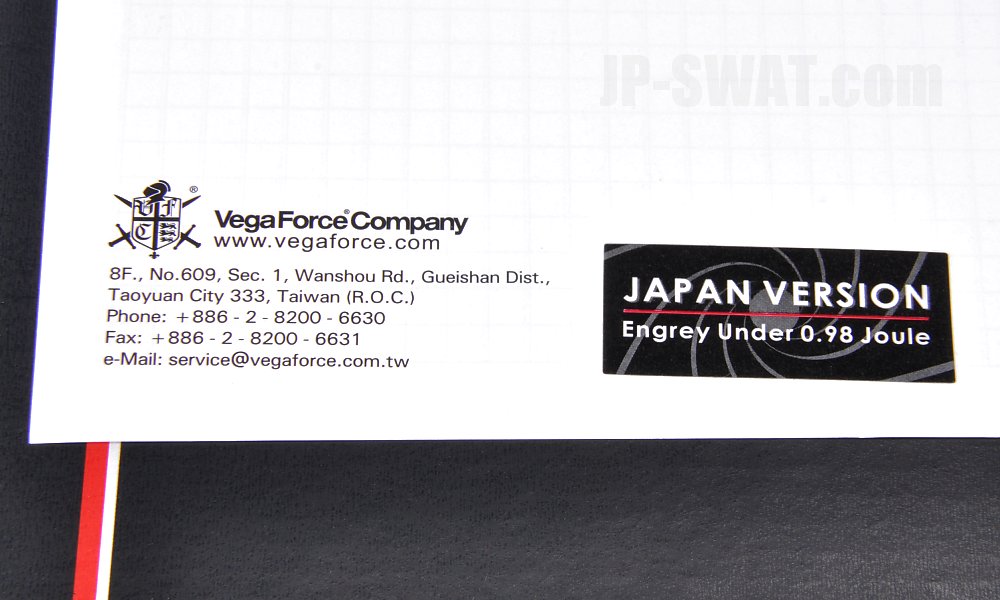

海外製品の場合、弾の威力が国内法令に適合しているか心配なところですが、今回購入したのは日本市場向けに弾の威力が0.98J以下に抑えられた“JAPAN VERSION”のため、安心です。

片側面にだけ記載された製品紹介欄。こちらもVFC HKシリーズ共通のデザインで、製品の基本スペックが図柄と共に分かりやすく羅列されています。

また、こちらには製品本体にも打刻されている固有シリアル・ナンバーのシールが貼ってあります。

さっそく開封。

銃本体と実銃40連型マガジンを模した110連マガジン、説明書、弾速計測書が入っています。

過去に購入したガス式MP5シリーズには東京マルイ製品を模倣した100発容量のBBローダーが同封されていたのですが、本当に最低限の同封品です。

本品は国内の大手ガンショップFIRSTで購入し、トリガーのストロークを短くするQTS(Quick Trigger System)ショート・ストローク・トリガー・カスタムを施しています。

そのため、本体にはFIRSTのカスタムシールが貼られています。

ただ、ゲームでは日光が強烈に反射して自己位置暴露の自殺行為になるので、ショップには申し訳ないですけど剥がします・・・。

また、レシーバー側面にも“MADE IN TAIWAN”のシールが貼られていますが、こちらを剥がすと“Heckler & Koch GmbH”の刻印が確認できます(今回は剥がし忘れて撮影しましたので、詳細画像は次回に・・・)。

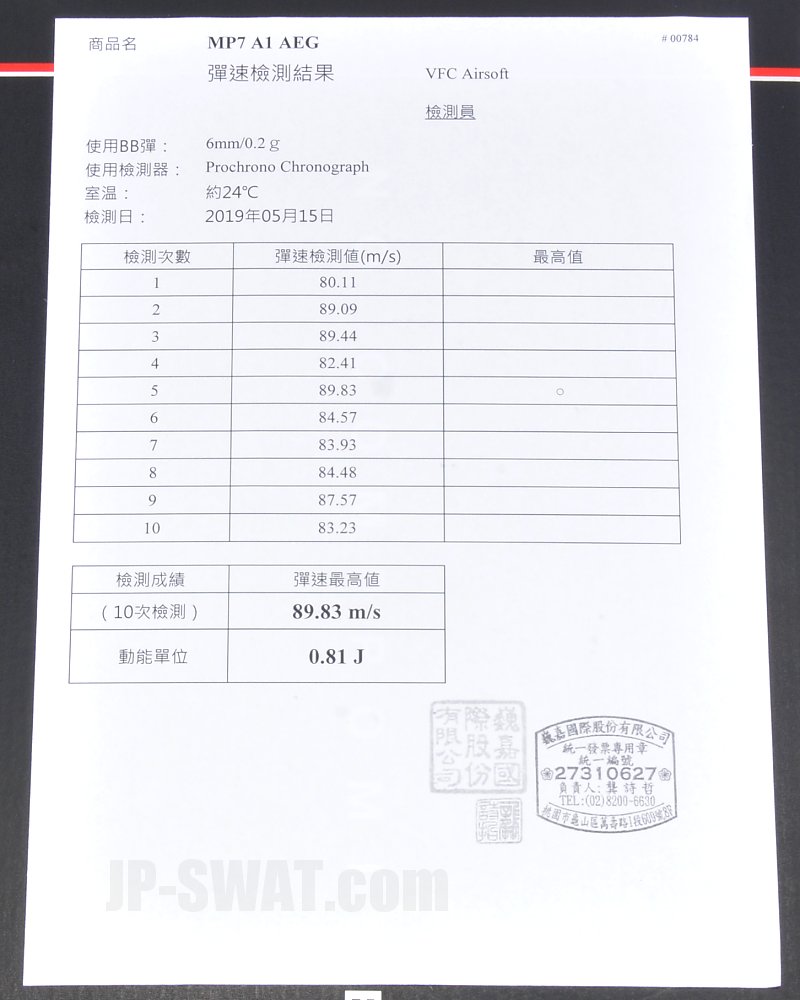

同封されていた弾速計測書。

中国語ですが、簡単な漢字なので意味は十分理解できます

計測日と計測環境が記載され、10回の弾速計測を行い最高値の“0.81J”を安全値として記載しています。

過去に購入した“JAPAN VERSION”のガス式MP5には同封されていなかった書面なのですが、しっかりした弾速計測に安心感を得られますし、これだけでもVFCというメーカーにも信頼感を覚えます。

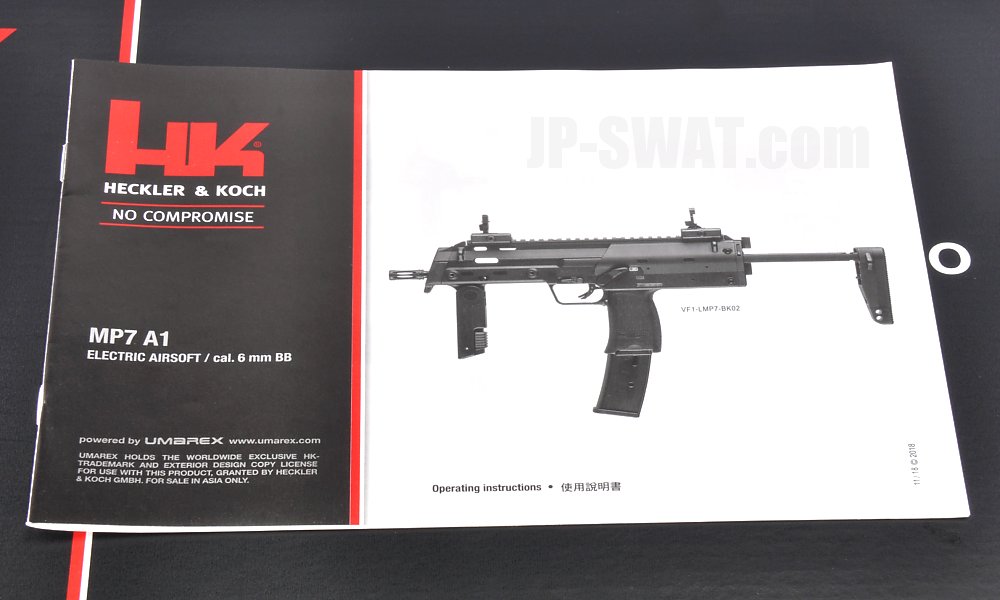

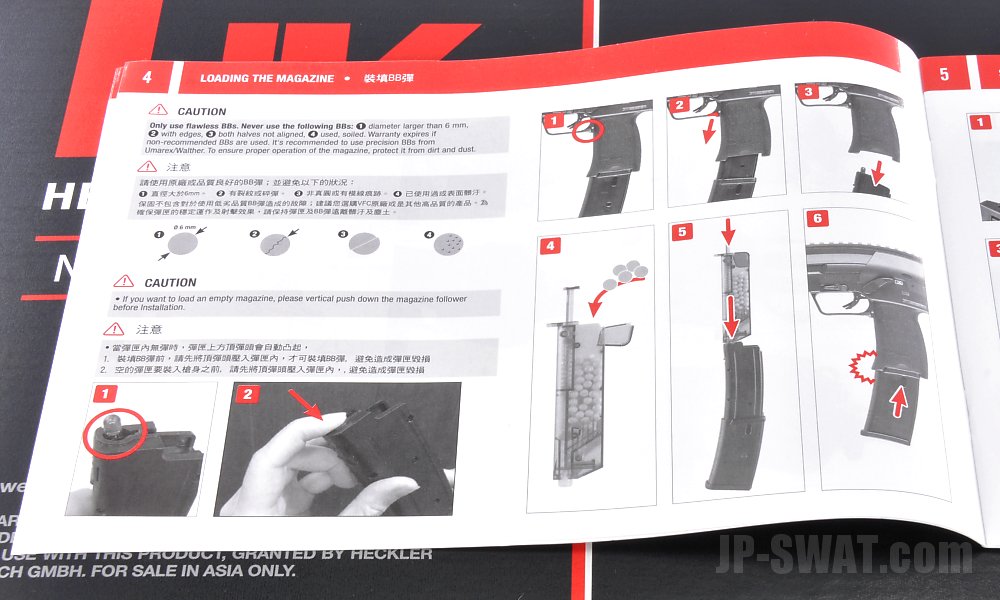

同封の製品説明書。箱と同じくHK公式ライセンスの強調されたシンプルなデザインです。

中身は中国語と英語の併記ですが、操作系の説明は分かりやすく写真や図柄を多用しているため、言語圏を問わず直感的に理解できます。

説明書の裏面にまでも徹底して“JAPAN VERSION”のシールが貼られています。

早速、同封のマガジンを装着して外観を眺めます。

手にしたときの第一印象ですが、やはり東京マルイ製のMP7を使い慣れていたため、素直に「やっぱり少し大きいな・・・」と感じますね。

それでもフルスケールのMP5に比べれば圧倒的にコンパクトですし、同様の開発コンセプトを有した先行のライバル機種であるFN P90に比べても秘匿携帯が可能なサイズに納まっています。

外装の質感も東京マルイ製とは明らかに違います。

東京マルイ製は明らかに“プラスチック”とした感があり、力強くグリップを握るとギシギシという音がして少し心許ないのですが、こちらはより実銃用の強化ポリマーに近い質感で高い剛性を感じます。

MP7の大きな特徴のひとつでもある折り畳み式のフォアグリップ。

グリップ末端のセレーション付きボタンをスライドさせると固定ロックが解除され、フォアグリップを起立させることができます。

グリップ上部側面に設けられた2箇所のネジ穴はサイド・レールの固定用で、VFCではオプションでサイド・レールを販売しています。

ただ、フラッシュライトなどのオプション・デバイスを運用しないのであれば、重量や横幅が無駄に増すだけなのでサイド・レールは不要だと思います(一応買いましたが・・・)。

シンプルながらコンパクトさと射撃時の安定性を両立させた秀逸なグリップデザイン。

東京マルイ製MP7よりも全長が1cmほど長く、太さも一回りは大きいため、安定した把持が可能です。

実銃はどうか分かりませんが、起立状態でロックが掛かってもグリップが手前に僅かに動揺するのが少し気にまります。ただ、可動構造上多少の動揺は仕方ない部分ですし、通常の射撃姿勢時で把持した際にストレスを感じるほどではありません。

グリップは再びボタンをスライドさせると固定ロックが解除され、折り畳むことができます。

なお、改良型のMP7A2の標準仕様では折り畳み式のフォアグリップが廃止され、下面にもピカティニー規格レールが装備されています。

個人的にはレールよりも折り畳み式の方が好みです。

トリガー周辺。トリガーは実銃どおり、グロック・タイプのトリガー・セフティーが機能しています。

セレクター表記はMP5シリーズでもお馴染みとなったHK特有の弾丸を図柄化したピクトグラム表記。全世界への輸出を考慮し、言語圏を問わず、直感的に理解できるユニバーサル・デザインを採用しています。

ピクトグラム表記については東京マルイ製MP7に比べ、VFC製MP7の方が彫り深く、実銃に近い仕上げです。

セレクターのクリック感については、実銃のMP5シリーズなどだと“カチッカチッ”という音がするほど明確なクリック感があるのですが、本品もセレクターを可動させると“カチッカチッ”という実銃に近いほどのクリック感があり、よりリアルに感じます。

この点、東京マルイ製MP7など一般的な電動ガンと比べ、セレクターが硬すぎてゲームなどでは不便と感じるユーザーもいるようです。

ただ、実銃に近いリアルさに加えて、ゲーム中など意図しないセレクター可動防止のためにも、個人的にはセレクターは硬いクリック感の方が好みです。

詳細は後述しますが、電動ガンながらトリガー上部のボルト・ストップ・レバーは、ダミー・ボルトと連動しています。

公式ライセンスを得ているため、グリップのHK刻印も忠実に再現。

ただ、モデル名“MP7A1”の“A1”だけが斜体ではなく、打刻の深さも浅いので違和感が・・・。

そこで改めて実銃の写真を確認すると、確かに同様の打刻でした。

それでも実銃と比べると“A1”の字体が太すぎるような気もするのですが、製造時期によって差異があるのでしょうか。

特徴的なスライド・ストックも忠実に再現。

レシーバー後方右側にあるロック・レバーを解除することで、ストックを展開することができます。

ストック・フォークには途中に3箇所の切り欠きが設けられた改良型の4ポジション・タイプで、着用者の体格や防弾装具の着用などに合わせて4段階に伸長を調整することが可能です。

ちなみに東京マルイ製MP7は、切り欠きが1箇所にしか設けられていない初期型の1ポジション・タイプが装備されています。

レシーバー後方側面にはHKのライセンス承認表記が印字されています。

鮮明なホワイトなので外観上は結構目立ちますが、打刻ではないので気になる方はシンナーや塗装などで消せると思います。

グリップ後部のレシーバー下面には、実銃どおりのシリアル・ナンバー・プレートが再現され、製品固有のシリアル・ナンバーが打刻されています。

色々と問題があるのでしょうが、初期のガス式MP5シリーズから引き継ぐ“6mm BB”刻印はやっぱり萎えますね。

それでもMP5のようにレシーバー上部のような目立つ場所ではなく、下面なのでそこまで気になりません。

東京マルイ製MP7と同様にダミーのチャージング・ハンドルは可動し、ダミー・ボルトと連動しています。

東京マルイ製と異なり、チャージング・ハンドルにはスプリングが内蔵されておらず、ハンドルを引くとダミー・ボルトが後退し、ハンドルもこの状態で停止します。

ダミー・ボルトが後退した状態。これでエジェクション・ポートからホップ・アップの調整ダイヤルを操作できます。

ダイヤルを上方に回すとホップが作用して弾道上昇、下方に回すと弾道が下降します。

後退状態にあるチャージング・ハンドルを元の位置に戻してもダミー・ボルトは前進しません。

実銃同様、トリガー上方にあるボルト・ストップ・レバーを押し下げることで、ダミー・ボルトは前進して閉鎖されます。

東京マルイ製MP7もチャージング・ハンドルとダミー・ボルトが連動した構造ですが、チャージング・ハンドルにはスプリングが作用しているため、ハンドルを引き続けた後退状態でないと、ホップ・アップの調整ができません。

東京マルイ製MP7のように標準的な構造を採用しなかった点は賛否両論あるようですが、VFC製MP7はダミー・ボルトが開いた状態で停止するため、ホップ・アップの調整が楽に感じ、個人的には特に気になりません。

レシーバー上面には一体型のトップ・レールが設けられており、前後に実銃同様の着脱式のアイアン・サイトが装着されています。

フリップ・アップ式のリア・サイトを採用しているため、ドット・サイトなどの光学照準器を装着した場合でも邪魔になりません。

サイトを折り畳んだ状態でも簡素なオープン・サイトが使用できるので、拳銃のように秘匿携帯した場合でも素早く射撃が可能です。

東京マルイ製MP7のサイトには、前後のオープン・サイトにホワイト・ドットが入っていましたが、本品にはありません。

実銃の資料を確認しましたが、少なくとも本品と同形状の中期型サイト・システムには、ホワイト・ドットは入っておらず、実物どおりの再現と言えます。

サイトを起立させた状態。サイトの起立に工具などは不要で、指先で持ち上げるだけでスムーズに立ち上げります。

サイトは環孔を利用したピープ・タイプのため、オープン・サイトに比べて精密な射撃が可能です。

実銃どおり右側面のヴィンテージ・ダイヤルを回すことで、サイトの左右移動量を調整できます。

フロント・サイトもフリップ・アップ式ですが、リア・サイト同様に折り畳み時はオープン・サイトとして利用可能です。

前述のとおり、ホワイト・ドットは入っていません。

サイトを起立させた状態。サイト・ポスト下部に設けられたエレベーション・ダイヤルを回すことで、サイト・ポストの上下移動量を調整できます。

実銃の40連型マガジンを模した110連マガジン。

グリップから突き出すマガジン下部は、実物と同じように半透明のポリマー製となっています。

引っ込めているので画像には映っていませんが、マガジン・フォロワーには磁石が内蔵されており、BB弾がマガジンに装填されていないと発射できないオート・ストップ機構が内蔵されています。

ただ、グリップ内に収まるマガジン上部は、実物では堅牢なスチール製ですが、本品ではポリマーのままです。

ここは東京マルイ製MP7でも実物と同じように金属で再現していた部分だけに、少し残念ですね。

しかも両側面ともに実物には存在しない多数のネジ穴が設けられており、外観上のマイナス点になっています。

銃に装着すれば見えない部分とはいえ、HKの制式ライセンスを得ている以上は、マガジンのリアリティにも妥協をしてほしくないものです。

なお、マガジン底部には東京マルイ製MP7と同様、HKの刻印が成型されています。

ということで、箱出しの外観観察はここまで。

次回は東京マルイ製MP7とのサイズ比較をしてみたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年04月10日

VFC MP5A3 #03 「LE SF(シングル・ファイア)仕様」

VFC MP5A3ガス・ブローバック・ガンをベースとしたLE SF(シングル・ファイア)仕様です。

LE(法執行関係機関)向けのMP5SF(Single-Fire)モデルをモチーフとしています。

MP5SFは1980年代後半に9mmパラベラム弾に準拠した半自動式カービンとしてFBI(連邦捜査局)の要請に基づいて開発され、固定式ストックを備えたMP5SFA2と伸縮式ストックを備えたMP5SFA3がラインアップされました。

MP5SFはサブ・マシンガンの大きな存在意義である連射機能をあえて排除し、単射のみが可能な2ポジション・トリガー・グループを搭載しています。

大半の国においてLEの活動の場は護るべき国民の生活する市街地であり、常に流れ弾による付帯的損害のリスクを考慮する必要があります。

また、警察系特殊部隊の主要任務である人質救出作戦では、事態解決のためには多少の人質の犠牲も止むを得ないとする軍事系特殊部隊とは異なり、人質への危害は原則として許されません。

法令に基づいて射撃の許された司法警察職員は、自身の発射した弾丸1発に全ての責任を負い、一撃必中による高い射撃技術で被疑者のみを確実に制圧することが求められるのです。

さらに、被疑者への射撃についても個々の状況に応じた合理的かつ必要最小限度の実力行使である必要があり、真に止むを得ない状況を除いて生きた状態で被疑者を逮捕拘束するのが原則です。

必然的に大量の弾丸を瞬間的に斉射する場面は限られ、実際にMP5を運用する多くのLEでは、連射による面制圧的なサブ・マシンガン本来の用途よりも、FBIが要求したとおり“低威力の拳銃弾に準拠した半自動式カービン”としての用途に重きを置いています。

MP5SFはG3アサルト・ライフルに採用されたローラー・ロッキング・システムによる遅延ブロー・バック機構を搭載し、クローズド・ボルトによる撃発で他のサブ・マシンガンとは一線を画する優れた命中精度を誇るMP5をベースとしたからこそ実現したモデルと言えます。

行き過ぎた過剰殺傷能力として連射機能の装備された標準のMP5をあえて避け、または法令上の制約から全自動火器を装備できないなどの理由からMP5SFを採用しているLEは珍しくありません。

例えばイギリスの警察官が犯罪者の武装を誘発するとして伝統的に非武装であることは有名ですが、1960年代以降は増加する銃器犯罪やテロリズムなどの凶悪犯罪に対応するため、銃器携行許可をもつAFO(Authorised Firearms Officer:公認射手)が武装要員として存在し、グロックなどの自動式拳銃に加えて連射機能を除いたMP5SFを採用しています。

また、我が国でも人質立てこもり事件などの特殊刑事事件に対処する警視庁刑事部所属SIT(特殊犯捜査係)において、短縮型のMP5Kに2ポジション・トリガー・グループを搭載したMP5SFKの運用が確認されています。

この他、関連モデルとして1983年から1989年までの間、米国の民間市場向けに輸出されていたシビリアン・モデルであるHK94も2ポジション・トリガー・グループを搭載していますが、米国の銃器規制に合わせてピストル・カービン扱いとなるように16.54インチ(420mm)の長銃身を装備しています。

さて、前置きが長くなりましたが、今回はイギリス警察のSCO19のようにMP5 SFを運用する2000年代中頃の警察系特殊部隊をイメージし、VFC MP5A3に各種外装アクセサリーを追加しました。

標準装備のネービー・タイプ・3ポジション・トリガー・グループ・ハウジングは、MP5SF最大の特徴であるFBIタイプ・2ポジション・トリガー・グループ・ハウジングに換装。

また、標準装備の合成樹脂製ハンドガードもSUREFIRE社製のM63ピカティニー・レール・フォアエンドに換装しています。

両側面及び下面の3面にピカティニー規格の20mmレールが設けられているため、ウェポン・ライトやレーザー・サイトなど様々なオプション・デバイスの運用が可能となります。

レールにはSUREFIRE社製M900Aバーティカル・フォアグリップ・ウェポン・ライトと同社製L72レーザー・サイト・モジュールを装着。

MP5SFの運用組織の多くが本格的な対テロ特殊作戦には従事しないことを考慮し、光学照準器はB&T社製ユニバーサル・スコープ・マウントにNVD(暗視装置)非対応のL3 EOTech社製モデル511 HWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)を搭載しています。

なお、VFC MP5シリーズではB&T社製を含めて大半の実銃用スコープ・マウントが装着できないことから、アッパー・レシーバー上部に設けられたスコープ・マウント固定用の爪部を中心に加工、実銃用のスコープ・マウントを無加工で装着できるようにしています。

本カスタムに使用した主要アクセサリーは以下のとおりです。

・H&K FBIタイプ 2ポジション・トリガー・グループ・ハウジング

・SUREFIRE M63 ピカティニー・レイル・フォアエンド

・SUREFIRE M900Aバーティカル・フォアグリップ・ウェポン・ライト

・SUREFIRE FM17 プロテクティブ・ビーム・カバー

・SUREFIRE L72 レーザー・サイト・モジュール

・SUREFIRE MH90ウェポン・ライト・ボディ

・SUREFIRE M49スクリュー・マウント

・SUREFIRE XM07テール・キャップ・スイッチ・アセンブリー

・B&T ユニバーサル・スコープ・マウント(BT-21262-1)

・L3 EOTech 511 HWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)

MP5SF最大の特徴であるFBIタイプ・2ポジション・トリガー・グループ・ハウジングは、本家VFCからも“FBIセミオート”としてロア・レシーバー・セットが販売されていますが、こちらはH&K社製の実物です。

実銃どおりの手順でトリガー・パックとセレクターを移植すれば、特別な加工なしで容易に実物ハウジングに換装することができます。

当然、トリガー・パックはMP5A3に内蔵された標準仕様のままなので、連射機能は生きています。

ハウジングの金属インサート部分には、型番に続いて6桁のシリアル・ナンバーなどが刻印さています。

▲B&T(Brugger & Thomet)社製ユニバーサル・スコープ・マウントに搭載されたEOTech社製モデル511 HWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)。1996年、EOTech社は同社第1世代型のHWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)である“Bushnell-HoloSight”を発表した。2000年代初頭に発表されたモデル551は、第1世代型を軍・法執行関係機関向けに再設計した第2世代型の代表的なモデルであり、米軍をはじめとした世界各国の軍・警察・法執行関係機関で採用され、警視庁SAT(特殊急襲部隊)など我が国の警察特殊部隊においても運用が確認されている。HWSは戦闘機のHUD(ヘッド・アップ・ディスプレイ)などに使用されるレーザー・ホログラフィック技術を応用した新世代の光学照準器であり、ハーフ・ミラーやLED光源などを用いた従来のダット・サイトとは異なり、その構造上レンズが多少損傷しても光点が失われず、継続した照準が可能などの利点がある。特殊作戦対応のモデル551には暗視装置を併用した照準が可能なNV(ナイト・ビジョン)モードが搭載されているが、暗視装置の運用を想定していない顧客(特殊作戦に従事しない法執行関係機関や警備関係機関など)向けにNVモードを省いた廉価版がモデル511だ。後継のXPSシリーズの発売に伴って既に製造が終了したシリーズではあるが、現在でも各国のタクティカル・ユースでは新機種に混じってモデル551/511の運用が確認できる。なお、本個体に印字されたロゴは、EOTech社が米国の大手軍需企業体であるL-3 Communicationsに買収された2005年以降のものだ。

▲B&T社製ユニバーサル・スコープ・マウント(B&T mounting rail NAR Universal Mount BT-21262-1)は、MP5 SMGシリーズをはじめとした共通のスコープ・マウント規格を有するH&K社製小火器に対応した汎用スコープ・マウントであり、G3シリーズやHK33シリーズなどのライフルにも装着可能だ。マウント本体はアルマイト表面加工が施された軽量なアルミニウム合金製で、全高を低く抑えたロー・プロファイル・デザインを採用しているため、マウントを装着した状態でも銃に備え付けのアイアン・サイトによる照準が可能である。マウント側面に印字されたB&Tのロゴは、現行の控え目なデザインではなく、大きな字体を採用した2000年代のものだ。

▲SUREFIRE社製のM63ピカティニー・レール・フォアエンドは、MP5 SMGシリーズ専用に設計されたトリプル・レール・システムだ。本体は軽量かつ高強度なアルミニウム合金製で、表面処理には優れた耐磨耗性と硬度を誇るMIL-A 8625F ハード・アノダイズド・アルマイト(硬質陽極酸化処理)加工が施されている。また、本体の軽量化と銃身から放射される熱を効率よく外気に伝達させるため、本体上部には空気循環に優れた大胆な開放部を設け、レール部分などにも多数の放熱用ホールが設けられている。

▲ハンドガード・ロッキング・ピンを利用した固定方法を採用しているため、特別な工具を用いずに標準装備のハンドガードと換装するだけで、既存のMP5でも容易にレール・システムの運用を開始できる。特殊作戦に対応する剛性と運用時の装着精度を保ちながら、限界まで軽量化を図った秀逸なデザインの採用によって本体重量は約150gと軽量であり、標準装備のハンドガードと換装しても射手への負担は少ない。現在、市場に流通するMP5専用レール・システムの中でも、M63ピカティニー・レール・フォアエンドは高品質と低価格を両立した代表的な製品として多くの戦術部隊から高い評価を受け、各国の軍・警察・各種法執行関係機関に採用されている。我が国でもMP5を運用するSAT(特殊急襲部隊)や銃器対策部隊をはじめ、一部の警察特殊部隊においてM63ピカティニー・レール・フォアエンドの運用が確認されている。

▲M63ピカティニー・レール・フォアエンドには、20mm幅のピカティニー規格レールに対応したSUREFIRE社製M900Aバーティカル・フォアグリップ・ウェポン・ライト及び同社製L72レーザー・サイト・モジュールを装着している。モジュラー・レール・システム普及の過渡期にあった2000年代前半、M900Aはモジュラー・レール・システム向けバーティカル・フォアグリップと大出力ウェポン・ライトの両機能を人間工学に基づいて合成した画期的なモデルとして登場した。防水・防塵構造の本体外装には、ガラス繊維を含む強化合成樹脂(ナイトロン・ポリマー)と航空機鋼材用のアルミニウム合金が用いられ、優れた耐久性と軽量化を実現している。バーティカル・フォアグリップ部分に3本のCR123Aリチウム・バッテリーを内蔵し、光源には耐衝撃構造のベゼル内部にMN10キセノン・バルブ・(光束125ルーメン)を搭載。バーティカル・フォアグリップ両側面にテープ状の間欠点灯用モーメンタリー式スイッチが設けられており、フォアグリップを把持した状態のままスイッチの操作ができる。また、ランプ・アッセンブリーの後部には常時点灯用のロータリー式スイッチも設けられ、継続したライティングも可能だ。さらに、バーティカル・フォアグリップ上方後部に設けられたモーメンタリー式スイッチを押下することで、ランプ・アッセンブリー上部に設けられた2灯の低出力LEDナビゲーション・ライトを点灯することができ、自己位置の暴露を最低限に抑えながら、進行経路などを照らすことができる。本個体のナビゲーション・ライトは標準的な白色LEDだが、他にも赤色LED及び青色LED、IR(赤外線)LEDを搭載したバリエーション・モデルが製造された。

▲レールに装着するためのマウントには、米国の大手銃器関連部品メーカーであるA.R.M.S.社製の特許製品“スルー・レバー”を採用したシングル・レバー“Tri-Lock”マウント(SUREFIRE社の製品名称はM50)が装備されている。20mm幅のピカティニー規格レールに対応した“Tri-Lock”マウントは、側面に設けられたスルー・レバーの開閉操作によってマウントの着脱が可能であり、スクリュー固定方式を用いた従来の一般的なマウントに比べ、瞬時に着脱が可能なクイック・リリース・マウント・システムだ。マウントの着脱操作は容易だが、高い剛性と工作精度の実現によって確実な固定を実現しているため、M900シリーズのようにバーティカル・フォアグリップを介した運用であっても装着時の動揺は一切感じられない。

▲モデルL72レーザー・サイト・モジュールは、SUREFIRE社が1990年代後半から製造を開始した出力5mWの赤色可視光レーザー・サイトである。 レーザー発振器を無加工で取り外し可能なモジュール式のコンポーネントにすることで、同社がラインアップするウェポン・ライト・システムとの組み合わせにより、ライフルやSMG、拳銃など様々な銃種でレーザーサイトの運用を可能とした画期的な製品であった。 L72レーザー・サイト・モジュールは、従来の大型のレーザー・サイトのデメリットを払拭した小型軽量な半導体レーザーを採用しており、 その軽便さから同社のウェポン・ライト・システムと併せて世界各国の対テロ特殊部隊や警察SWATに採用され、 タクティカル・ユースにおけるレーザー・サイト・システム普及に先鞭を着けた。 また、可視光レーザーを照射するL72の他にも、ナイト・ビジョン・デバイス(暗視装置)と併用することを前提とした不可視光のIR(赤外線)レーザー照射機能をもったL75も製造された。なお、本個体は製造終了の最終ロットに近い2005年製造のものだ。

▲L72レーザー・サイト・モジュールは、ミレニアム・ウェポン・ライト・シリーズの主要なボディ・アッセンブリーであるMH90ウェポン・ライト・ボディに装着し、M49スクリュー・マウントを介してレールに固定している。ボディの後部に装着されたXM07テール・キャップ・スイッチ・アセンブリーは、ピン・ジャックの採用で任意に着脱可能な7インチ長ケーブル付きモーメンタリー式テープ・スイッチに加え、ハンディ・フラッシュ・ライトなどに装備されるオルタネイト式プッシュ・スイッチを1つのテール・キャップに配置したスイッチ・アッセンブリーだ。フォアグリップなど任意の位置に配置可能なテープ・スイッチは間欠点灯操作のみ可能だが、テール・キャップに設けられたプッシュ・スイッチは常時点灯操作に加えて、半押し状態での間欠点灯操作も可能な設計であり、プレッシャー・スイッチが故障した際の戦術的な冗長性を確保している。

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年03月08日

VFC MP5A3 #02 「旧型フレーム仕様」

VFC MP5A3ガス・ブローバック・ガンをベースとした旧型フレーム仕様カスタムです。

カスタムと大袈裟に言いましても、どノーマルのVFC MP5A3にSpec-Ops Concept社製のVFC MP5 GBB対応MP5A3コンバージョン・キットを組み込んだだけで、その他は特に手を加えていません。

コンバージョン・キットは、フィンガー・グルーブ付きの旧型グリップ・ハウジングと同ハウジングに対応したスチール製ファイアー・コントロール・セレクター、細身の旧型ハンドガードで構成されており、VFC MP5 GBBシリーズに無加工で装着可能です。

現行のアンビ仕様新型グリップ・ハウジングと肉厚のワイド・ハンドガードを標準装備したMP5A5に比べ、旧型フレーム仕様のMP5A3は全体的に凹凸が少なく細身のため、見た目の印象が大きく異なります。戦術的な実用性を抜きにすれば、個人的にはスマートで美しく見える旧型フレーム仕様の方が好みです。

折角の旧型フレーム仕様なので、同年代に用いられていたスコープを装着してみました。

モデルは、1946年に設立されたドイツの著名な光学器機メーカーである“Karl Kaps(カール・カプス)”社製のZFスコープ(4倍率)です。

ZFスコープは東西冷戦下の西ドイツ時代からドイツ軍に納入されており、数十年前の基本設計ながらも1990年代後半ころまではKSK(特殊戦団)などの特殊部隊でも運用が確認されている息の長いモデルです。

MP5シリーズのほか、G3シリーズやHK33シリーズなどH&Kが展開したマルチ・パーポス・ウエポン・システムの対応銃種であれば、専用のクロウ・マウントを介してワンタッチでレシーバーにスコープを装着可能です。

なお、ZFスコープには、“Karl Kaps”社製の他にも同じくドイツの大手光学機器メーカーである“Carl Zeiss(カール・ツァイス)”グループ傘下“HENSOLDT(ヘンゾルト)”(2006年に“Carl Zeiss Sports Optics”に改名)社製も存在しています。寧ろ、こちらの方が有名ですかね?

実銃どおりの分解方法でトリガー・パックを移植し、セレクターを付属品と交換すれば、簡単にグリップ・ハウジングを換装することができます。

また、セレクターのクリック感は、VFC MP5シリーズ標準の新型仕様のセレクターよりも固く、より実銃に近いフィーリングになっています。

細身な本体に滑り止め用のチェッカリングが特徴的な旧型ハンドガード。

装着後のガタツキは一切ありません。

旧型フレームMP5との組み合わせで欠かせないのが、SUREFIRE社製M628ウェポン・ライト。

新型フレームMP5の普及途中で、まだ旧型フレームMP5が珍しくなかった1990年代の各国対テロ特殊部隊や警察SWATチームでは、特に目にすることの多い定番の組み合わせでした。

個人的にはライフルのようにゴテゴテと光学機器などを搭載せず、近距離制圧用SMGと割り切ってCQB特殊作戦任務に最低限必要なウェポン・ライトのみを装着したこのシンプルな組み合わせのMP5が一番好きです。

このM628は現在のSUREFIRE社の前身であるLASER PRODUCTS社時代の1990年代に製造されたもので、後期製品に比べてハンドガードの表面処理に滑り止め用の梨地加工が施されておらず、ツルツルとした手触りが特徴です。

なお、ハンドガード右側面にはM628Fと同様のオルタネイト式スイッチが装備されていますが、これはSUREFIREへ製品修理に出した際、ついでに後付け加工で装備してもらったもので、元は標準のM628です(そもそもM628Fのオルタネイト式スイッチはハンドガード左側面に装備されています)。

標準装備のモーメンタリー式スイッチは押下している間のみライトを間欠点灯させることができるのに対し、M628Fに装備されているオルタネイト式スイッチではON/OFFの切り替えが可能なため、一度スイッチを押下すればライトを連続点灯させ続けることができます。

ただし、消費電力と発熱量の大きいウェポン・ライト用のキセノン・バルブは、長時間の連続点灯には不向きな特性を有するので運用には一定の配慮が必要です。

▲1980年代後半に登場したM628ウェポン・ライトは、その秀逸なデザインによってMP5 SMGを運用する世界各国の軍・警察・法執行関係機関において採用されている。電源にはCR123Aリチウム・バッテリー2本を内蔵。ハンドガード側面のモーメンタリー式プレッシャー・スイッチを押下している間のみライトを点灯させることができ、光源には高出力のキセノン・バルブと高精度リフレクターを備えたP60ランプ・モジュール(光束65ルーメン)を採用している。現在ではハンドガード部分などの基本デザインは大きく変更せず、光源を従来のキセノン・バルブから小型で高輝度のLEDランプ・アッセンブリーに変更したM628LMの登場によって製造が終了しているが、その普及数から現在でも多くの組織で運用が続けられている。

ウェポン・ライトだけのシンプルな組み合わせが好きと言いながら、とりあえずZFスコープも載せてみました。

さすがに現代では時代遅れな印象は否めませんが、1990年代くらいまでは実戦運用も想定される組み合わせです。

シンプルな外観のZFスコープだからなのか、実際に手にもって構えてみると、この組み合わせも中々味があっていいですね。

実銃であれば4倍率のZFスコープを上手く活用することで、人質救出作戦をはじめとしたCQB任務において、簡易的な近距離狙撃銃としての運用も可能なはずです。

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年01月30日

VFC MP5A3 #01 「韓国警察特攻隊(KNP-SWAT)仕様」

VFC MP5A3ガス・ブローバック・ガンをベースとした韓国警察特攻隊(KNP-SWAT)仕様です。

韓国警察特攻隊(KNP-SWAT)は、1988年のソウル五輪大会開催を契機として、韓国警察に創設された対テロ警察特殊部隊です。

当初、首都治安維持任務を司るソウル地方警察庁の直轄部隊として“KNP868”が編成され、現在では韓国内の各主要地方警察庁に警察特攻隊が編成されています。

ハイジャック対処や人質救出作戦など対テロ特殊作戦を主要任務とする警察特攻隊は、性格的には我が国の主要都道府県警察本部に編成されているSAT(特殊急襲部隊)に近い部隊と言え、首都防衛を担う最精鋭集団であるKNP868は警視庁SATに相当します。

しかし、未だ停戦中という準戦時下の状態で半世紀以上も北朝鮮と国境を接し、常に北朝鮮武装工作員による大規模テロの脅威に晒されている韓国では、これらの事態に対処する必要性から警察特攻隊も欧米諸国の対テロ特殊部隊に比肩する非常に高い練度と最新装備を常に維持しています。

発足当初は各国警察特殊部隊の標準武装であるH&K MP5シリーズに加え、韓国軍制式採用のK1A1カービン(5.56 x 45mm 弾薬準拠)などを主要武装として運用していましたが、2000年代中盤以降はH&K UMPやH&K MP7をはじめとした最新のCQBウェポンを積極的に導入しています。

また、我が国の治安情勢では到底考えられないことですが、国際空港などを警備対象に有する一部の警察特攻隊では、警察系特殊部隊でありながら、北朝鮮の武装工作員への初動対処を想定しているため、5.56 x 45mm弾薬準拠の分隊支援火器(K3)や7.62 x 45mm弾薬準拠の軽機関銃(M60)まで運用しており、その軍事系特殊部隊並みの重武装からも警察特攻隊の創設理念が他国の警察系特殊部隊とは一線を画していることが分かります。

そして警察特攻隊の創設当時からのモットーである「我が生命は祖国のために」は、正に韓国における警察特攻隊の存在意義を端的に標榜しているのです。

今回のカスタムは、2000年代前半にソウル地方警察庁KNP868で運用されていた対テロ特殊作戦仕様のMP5A5をモデルとしました。

現在でもKNP-SWATの標準武装である3バースト機能付き4ポジション・トリガー・グループを備えたH&K社製MP5A5に、CQB作戦向けのオプション・デバイスであるウェポン・ライトとレーザー・サイト・システムに加え、当時最新の光学照準器であったHWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)が装着されていました。

3バースト・ポジションが省かれた3ポジション・ネービー・トリガー・グループを備えたVFC MP5A3ですが、本カスタムではグリップ・ハウジングを実物の4ポジション・トリガー・グループ・ハウジングに換装しているため、完成したモデルは見た目の上ではスタンダードなMP5A5ということになります(当然トリガー・パックは移植しているだけなので、実銃のように3バースト機能はありません・・・)。

本カスタムに使用したパーツは以下のとおりです。

・H&K 4ポジション・トリガー・グループ・ハウジング

・SUREFIRE M628 ウェポン・ライト

・SUREFIRE L72 レーザー・サイト・モジュール

・SUREFIRE A15 オフセット・アダプター(シングル・モジュール)

・SUREFIRE U05 ボディ・スイッチ

・SUREFIRE M21 マウント

・B&T ユニバーサル・スコープ・マウント(BT-21262-1)

・EOTech 551 HWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)

なお、ベースに使用したVFC MP5A3は、セラコート表面加工のうえ、レシーバー上部のVFCオリジナル刻印を実物仕様に再打刻、マグウェル部の刻印も追加されています。

また、VFC MP5シリーズではB&T社製を含めて大半の実銃用スコープ・マウントが装着できないことから、アッパー・レシーバー上部に設けられたスコープ・マウント固定用の爪部を中心に加工、実銃用のスコープ・マウントを無加工で装着できます。

▲MP5A5などに標準装備されている3バースト・ポジションが特徴的な実物の4ポジション・トリガー・グループ・ハウジング。VFC MP5 GBBシリーズでは、実銃用のハウジングを無加工で装着することができる。

▲B&T(Brugger & Thomet)社製ユニバーサル・スコープ・マウントに搭載されたEOTech社製モデル551 HWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)。1996年、EOTech社は同社第1世代型のHWS(ホログラフィック・ウェポン・サイト)である“Bushnell-HoloSight”を発表した。2000年代初頭に発表されたモデル551は、第1世代型を軍・法執行関係機関向けに再設計した第2世代型の代表的なモデルであり、米軍をはじめとした世界各国の軍・警察・法執行関係機関で採用され、警視庁SAT(特殊急襲部隊)など我が国の警察特殊部隊においても運用が確認されている。HWSは戦闘機のHUD(ヘッド・アップ・ディスプレイ)などに使用されるレーザー・ホログラフィック技術を応用した新世代の光学照準器であり、ハーフ・ミラーやLED光源などを用いた従来のダット・サイトとは異なり、その構造上レンズが多少損傷しても光点が失われず、継続した照準が可能などの利点がある。特殊作戦対応のモデル551には暗視装置を併用した照準が可能なNV(ナイト・ビジョン)モードが搭載されているが、暗視装置の運用を想定していない顧客(特殊作戦に従事しない法執行関係機関や警備関係機関など)向けにNVモードを省いた廉価版であるモデル511も存在する。

▲B&T社製ユニバーサル・スコープ・マウント(B&T mounting rail NAR Universal Mount BT-21262-1)は、MP5 SMGシリーズをはじめとした共通のスコープ・マウント規格を有するH&K社製小火器に対応した汎用スコープ・マウントであり、G3シリーズやHK33シリーズなどのライフルにも装着可能だ。マウント本体はアルマイト表面加工が施された軽量なアルミニウム合金製で、全高を低く抑えたロー・プロファイル・デザインを採用しているため、マウントを装着した状態でも銃に備え付けのアイアン・サイトによる照準が可能である。現行製品にはマウント側面にB&Tのロゴが印字されているが、本品はH&K社がMP5の純正スコープ・マウントとしてB&TにOEM(相手先ブランド名製造)を依頼したロゴの印字されていないタイプであり、同一製品は2000年代初頭からEOTech社製モデル551 HWSと共にKNP-SWATで運用されている。

▲モデル551は、2000年代の韓国対テロ特殊部隊において大量導入されており、国内治安維持任務を担う警察特攻隊のほか、海軍特殊部隊UDT SEALや陸軍特殊作戦司令部所属の第707特殊任務大隊をはじめとした軍特殊部隊でも多数が運用されている。後継のXPSシリーズの発売に伴って既に製造が終了したモデルではあるが、現在でも警察特攻隊では新機種に混じってモデル551の運用が確認できる。なお、本個体は2000年代にKNP-SWATなどに大量導入された販売初期のモデルで、EOTech社が米国の大手軍需企業体であるL-3 Communicationsに買収される2005年以前のロゴが本体に印字されている。

▲標準装備のハンド・ガードは、ハンド・ガード先端に高出力のウェポン・ライトが備えられたSUREFIRE社製M628ウェポン・ライトに換装。ハンド・ガード側面のプレッシャー・スイッチを押下している間のみライトを点灯させることができる。1980年代後半に登場したM628ウェポン・ライトは、その秀逸なデザインによってMP5 SMGを運用する世界各国の軍・警察・法執行関係機関において採用された。現在ではハンド・ガード部分などの基本デザインは大きく変更せず、光源を従来のキセノン・バルブから小型で高輝度のLEDランプ・アッセンブリーに変更したM628LMの登場によって製造が終了しているが、その普及数から現在でも多くの組織で運用が続けられている。なお、本個体では標準のキセノン・バルブ仕様のP60ランプ・モジュール(光束65ルーメン)から、同社の純正アップグレード・パーツであるLED仕様のP60Lランプ・モジュール(光束80ルーメン)に換装し、光源をLED化している。

▲コッキング・チューブ・エンドに取り付けられたモデルA15オフセット・アダプター(シングル・モジュール)を介して装着されたモデルL72レーザー・サイト・モジュール。

▲銃種ごとに用意された専用マウントを介して装着されたモデルA15オフセット・アダプターにより、ランプ・モジュールやレザー・サイト・モジュールを銃身軸線に近い位置で運用することが可能だ。大型のサウンド・サプレッサーが標準装備されたSDシリーズを除くMP5 SMGシリーズでは、H&K社製小火器共通のコッキング・チューブ・エンドへ無加工で装着可能なモデルM21マウントを介して装着できる。なお、モデルA15オフセット・アダプターのバッテリー・チューブ・エンドには、ハウジングとテープ・スイッチ・アッセンブリーが一体となったモデルU05ボディ・スイッチを装着している。

▲モデルL72レーザー・サイト・モジュールは、SUREFIRE社が1990年代後半から製造を開始した出力5mWの赤色可視光レーザー・サイトである。 レーザー発振器を無加工で取り外し可能なモジュール式のコンポーネントにすることで、同社がラインアップするウェポン・ライト・システムとの組み合わせにより、ライフルやSMG、拳銃など様々な銃種でレーザーサイトの運用を可能とした画期的な製品であった。 L72レーザー・サイト・モジュールは、従来の大型のレーザー・サイトのデメリットを払拭した小型軽量な半導体レーザーを採用しており、 その軽便さから同社のウェポン・ライト・システムと併せて世界各国の対テロ特殊部隊や警察SWATに採用され、 タクティカル・ユースにおけるレーザー・サイト・システム普及に先鞭を着けた。 また、可視光レーザーを照射するL72の他にも、ナイト・ビジョン・デバイス(暗視装置)と併用することを前提とした 不可視光のIR(赤外線)レーザー照射機能をもったL75も製造された。なお、1998年製造の本個体はSUREFIRE社の旧社名である“LASER PRODUCTS”刻印仕様となっている。

▲主要地方警察庁に所属する警察特攻隊においても同様のカスタムが施されたMP5A5が配備されていたが、日本円で当時10万円近い高額なSUREFIRE社製モデルL72レーザー・サイト・システムを大量導入していたのは予算が潤沢なソウル地方警察庁KNP868や軍対テロ特殊部隊のみで、他の地方警察庁では比較的安価なLaser Devices(現在は“Steiner eOptics”に改名)社製のレーザー・サイト・システムを運用していた。

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|