2020年04月21日

HK MP5 4 Position Ambidextrous Trigger Housing German

ドイツH&K社製MP5サブ・マシンガン専用のメーカー純正実物4ポジション・アンビデクストラス・トリガー・ハウジングです。

フルオート、3バースト、セミオート、セーフティの発射機能を有し、両利きに対応するよう両側にセレクター・レバーを搭載した4ポジション・トリガー・グループの内蔵に対応しています。

各発射ポジションは現行のHKウェポンで定番となった弾丸マークのピクトグラム表記が両面に採用されており、運用国の言語的制約を受けず、視覚的に発射ポジションを認識することができます。

ハウジング本体は軽量かつ耐腐食性に優れた合成樹脂が採用されており、プッシュ・ピンとの接合部となる内側を中心に補強用の金属フレームがインサートされています。

ハウジング内部には、対応した実銃用の各種トリガー・グループのほか、トイガンでもVFCが製造するガス・ブローバックMP5シリーズのトリガー・グループであれば、無加工で内蔵することが可能です。

VFC MP5Kの実物4ポジション・トリガー・ハウジング換装については、こちらの記事(HK MP5K 4 Position Ambidextrous Trigger Housing German)を参照願います。

今回はVFCのMP5ではなく、無可動実銃のMP5A5に付属していたトリガー・ハウジングを換装したいと思います。

このMP5はレシーバーに英国警察で運用される小火器用のプルーフ・マークが打刻されており、実際に英国警察へ供給されていた個体です。ただ、購入時に標準搭載されていたトリガー・ハウジングは、第三国で生産されたOEM製品のようで、デザインは同一ながらH&K純正品に打刻されているH&Kの表記がなく、また経年劣化から表面の梨地加工が薄れ、ピクトグラム表記にもかすれが目立ちます・・・。

本品の生い立ちについては、こちらの記事(無可動実銃 MP5A5 鑑賞編)を参照願います。

ということで、化粧直しのため古いトリガー・ハウジングを新品の純正品と換装します。

換装作業自体は非常に簡単で、工具類は一切不要です。

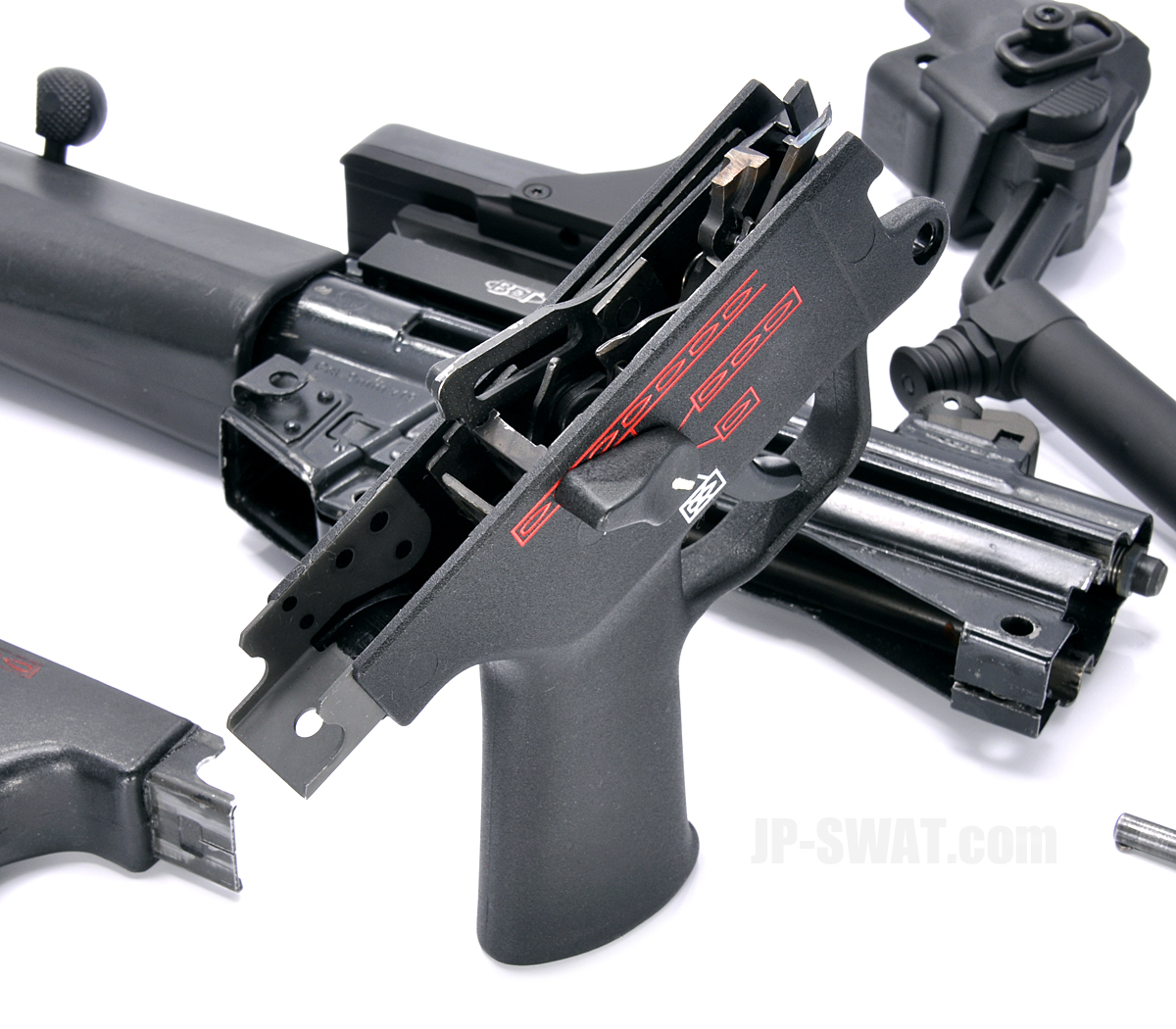

まずはフィールド・ストリッピングの手順で、ショルダー・ストックを取り外し、レシーバーとトリガー・ハウジングを固定する前後2本のプッシュ・ピンを抜き取ります。

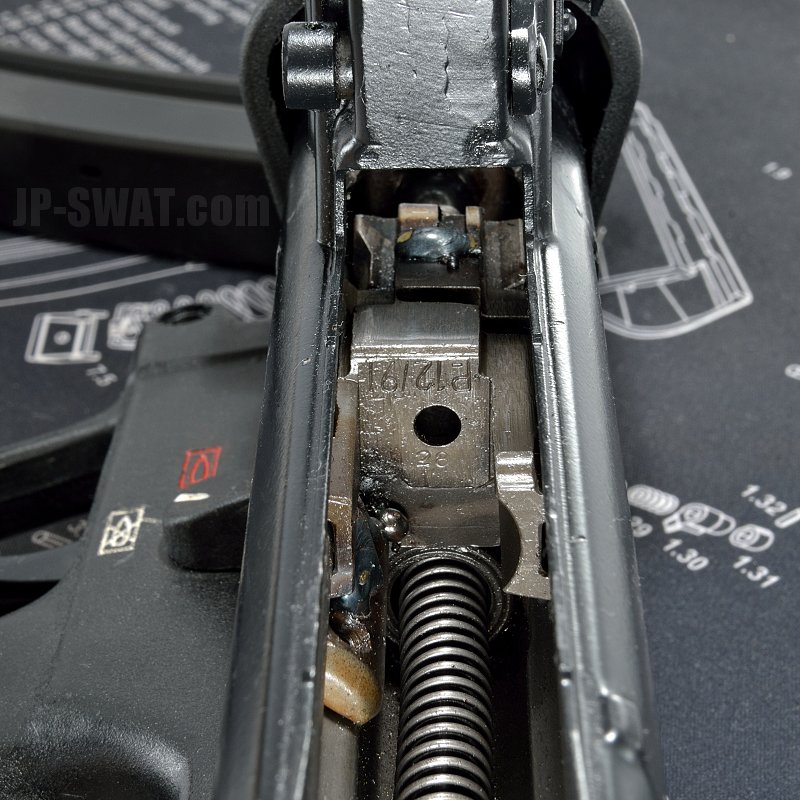

レシーバーからトリガー・ハウジングを取り外したら、今度はトリガー・ハウジングからトリガー・グループを抜き取ります。

この作業も工具はいりませんが、少しコツが必要なので通常分解・組み立ての詳細手順は下記の動画を参照願います。

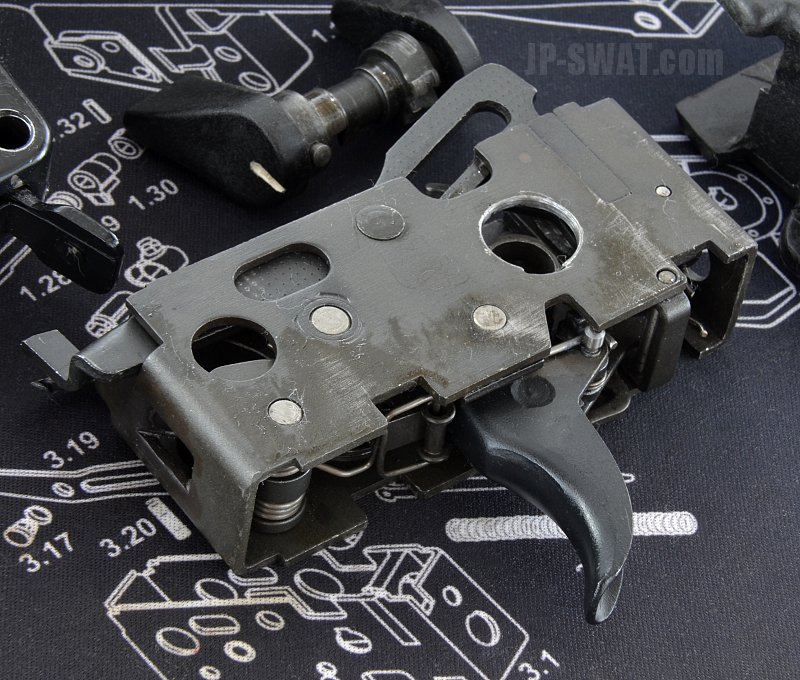

抜き出したトリガー・グループを新しいトリガー・ハウジングに挿入し、セーフティー・レバーを元どおりにセットして機能点検を済ませれば、移植完了です。

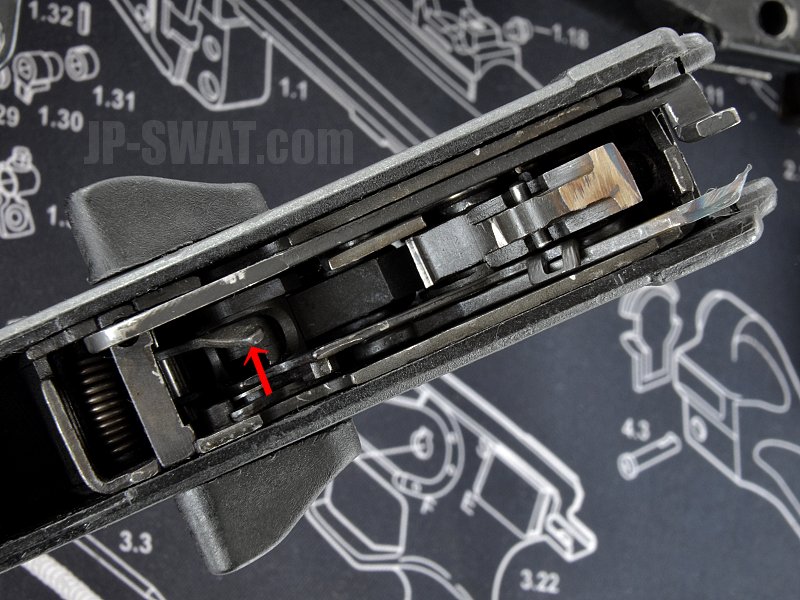

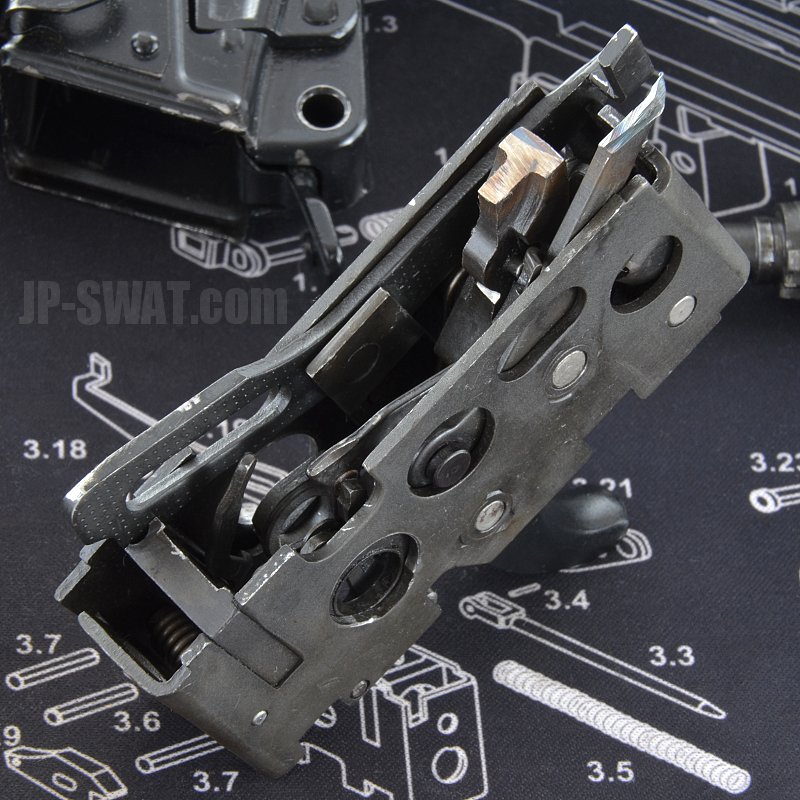

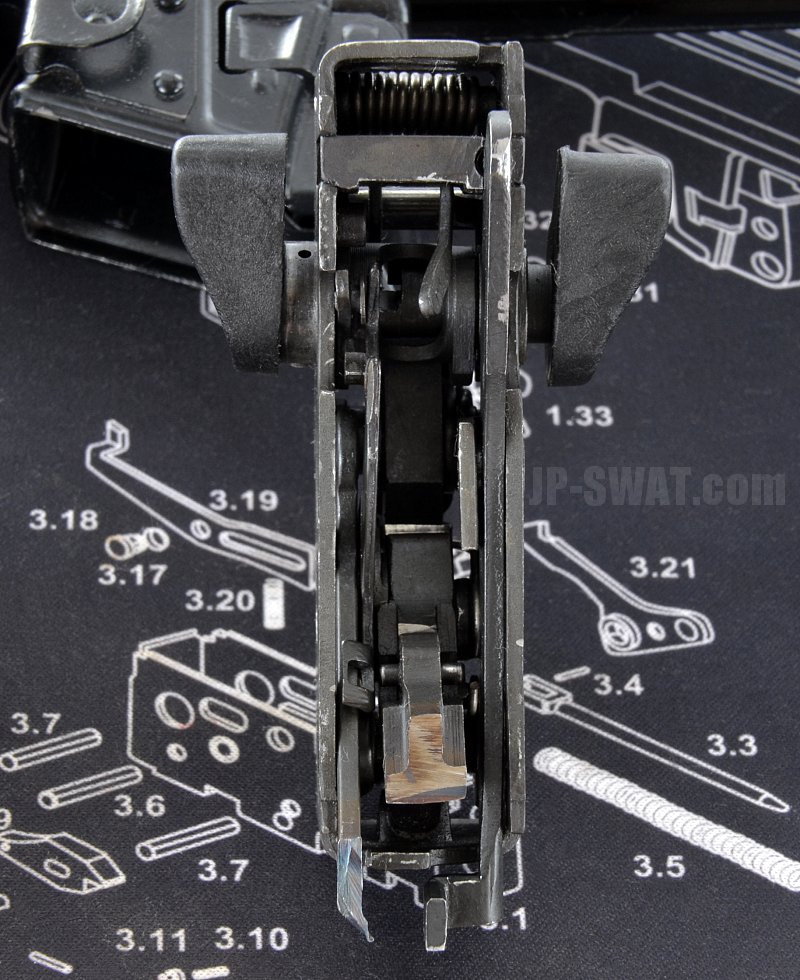

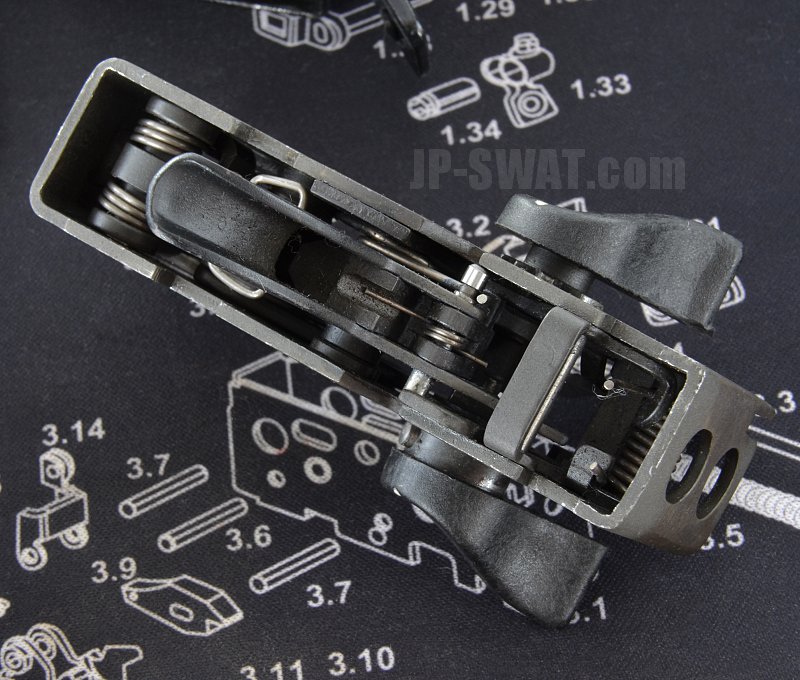

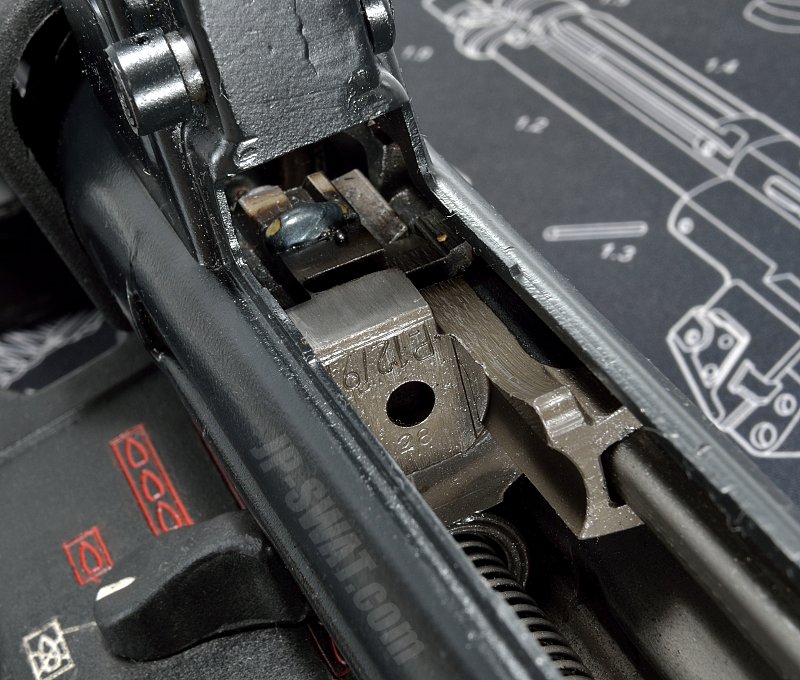

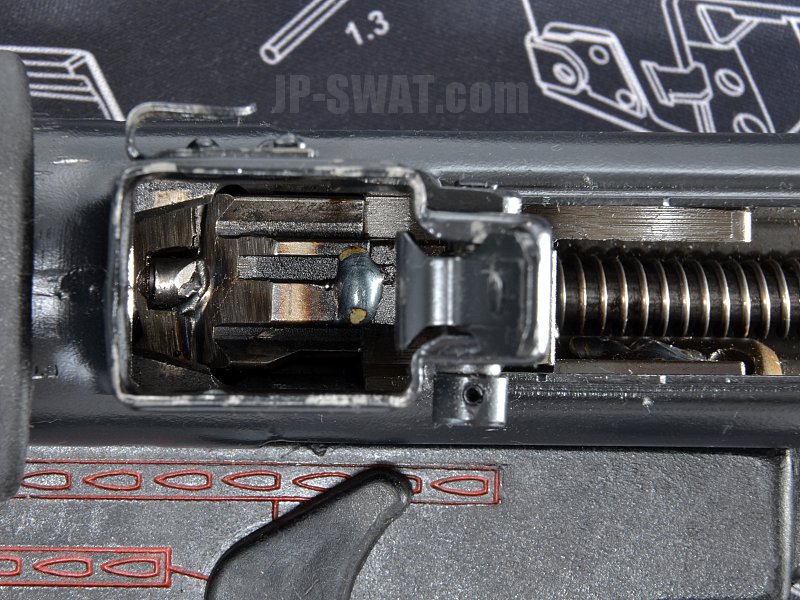

移植した3バース・メカニズム搭載の4ポジション・トリガー・グループを真上から眺めます。旧来の“SEF”3ポジション・トリガー・グループに比べ、非常に複雑なメカニズムが目立ちます。

トリガー・ハウジングへのトリガー・グループの移植作業は、一切の抵抗感なく非常にスムースに行え、全くストレスを感じません。派生型同士で部品の共通化を図ったシステム・ウェポンとして、非常に優れた完成度と工作精度であることを実感できます。

なお、本品はMP5Kを除くフルサイズMP5シリーズのほか、MP5の民間市場向けセミオート・カービンであるHK94、5.56x45mm NATO弾薬に準拠したアサルト・ライフル・シリーズであるHK33/53/93(HK33の民間市場向けセミオート・ライフル)にも対応しています。

ハウジング前部の金属フレームには、MP5の製品番号を意味する“62”に続き、6桁の製造番号、対応弾薬、HKの社名等が刻印されています。

最後にトリガー・グループを移植した新しいトリガー・ハウジングを組み込み、ショルダー・ストックを元に戻せば換装作業は完了です。

作業時間は慣れれば1~2分程度といったところでしょうか。

トリガー・ハウジングを新しくしただけで、大分見栄えが良くなりました。

本品は新品として入手し、上記のとおり無可動実銃に組み込み、撮影等で使用した中古品となります。

VFC MP5 GBBには無加工で装着可能ですが、実銃と規格の異なるトイガンには取付けできません。

保管場所 「A」

品名 「実物 ドイツH&K純正 MP5 4ポジション グリップフレーム VFC MP5 GBB対応」

状態 「中古品」

数量「1」

開始価格 「39,800円」

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年07月02日

無可動実銃 MP5A5 分解編 その2

“無可動実銃のMP5A5 分解編 その1”の続きとなります。

今回はハウジングに内蔵されたトリガー・パックの取り外し手順をご紹介します。

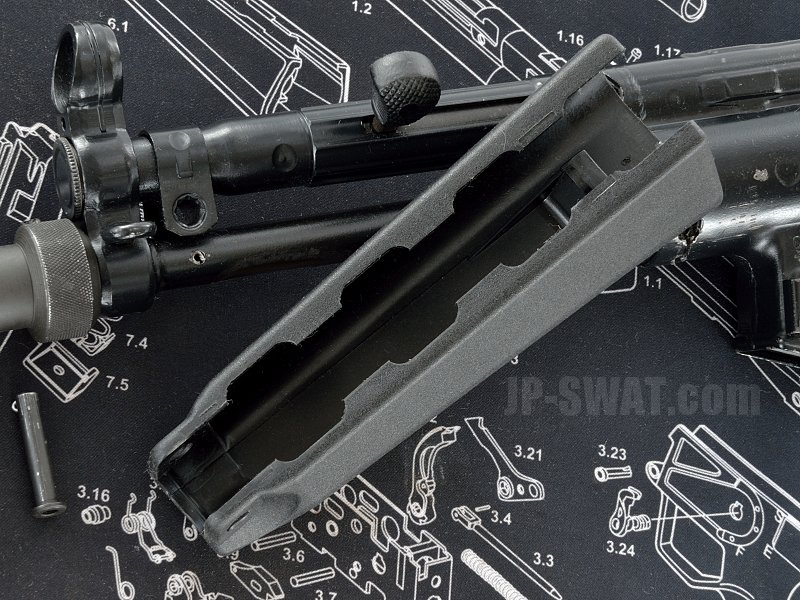

レシーバーから分離したハウジングを上から眺めるとこんな感じです。

無可動実銃への加工に際してハンマーとリリース・レバーは途中で切断されています。

それではトリガー・パックを取り出しましょう。

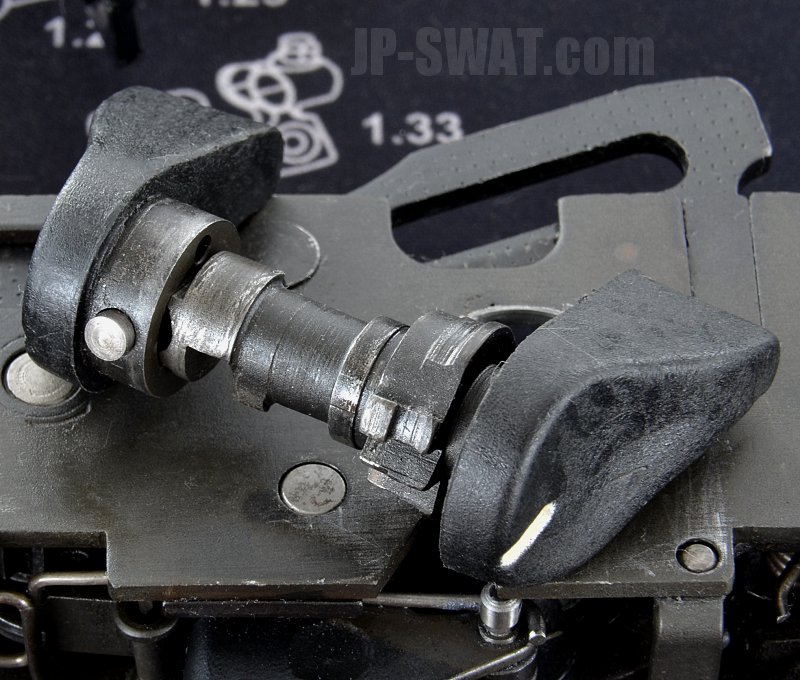

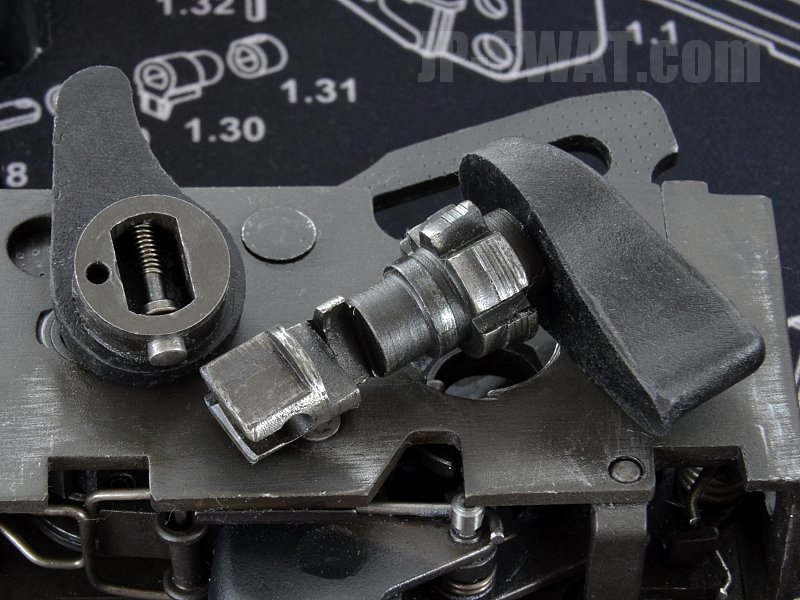

まずは左右のセレクターを取り外す必要があります。

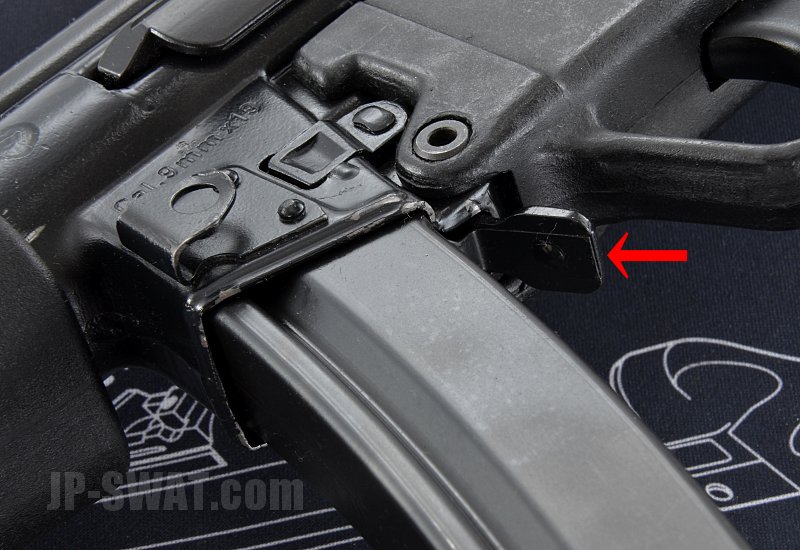

矢印のキャッチ・レバーと呼ばれる部品を親指で押し付けます。

するとセレクターを固定している鉤爪が下がるため、この解放状態でセレクターを半回転させると引き抜くことができます。

取り外した左側セレクター。

左側セレクターを引き抜けば、右側セレクターも引っ張るだけで容易に取り外すことができます。

セレクターを取り外せば、ハウジングからトリガー・パックを引き抜くことができます。

取り外したトリガー・パック。

フルオート・シアが組み込まれたタイプのセレクティブ・ファイア4ポジション・トリガー・パックです。

銃器大国である米国においてもH&Kは民間向けにフル・オート射撃が可能なセレクティブ・ファイア銃器を販売しておらず、現在の米国で民間所有されているものは1986年の輸入規制以前に輸入された極少数だけとのことです。

米国ではフルオート・シアが組み込まれたトリガー・パック自体が機関銃として登録され、HK94など本来はセミオート射撃しかできない民間向けモデルのトリガー・パックと換装することで、LEで運用している実物のMP5と同じく合法的にフルオート射撃を楽しむことができます。

先述のセレクティブ・ファイア銃器の輸入規制によって、フルオート・シアが組み込まれたトリガー・パック自体が米国の民間市場では大変希少なものとなっており、トリガー・パック単体の取引価格だけでも車が買えるほど高騰しているようです。

左側セレクターの軸形状は、民間向けのセミオート専用セレクターとは大きく異なり、より複雑です。

軸のない右側セレクターは、フルオートとセミオートの両者で共通です。

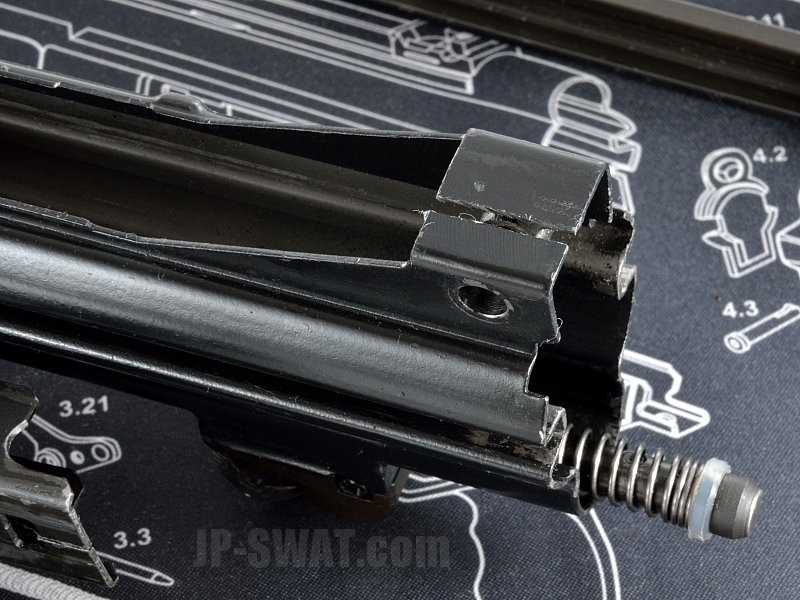

トリガー・パックを真上から眺めます。

切断加工の施されたハンマーやリリース・レバーなどとは異なり、排莢用のエジェクターはエジェクター・スプリングも生きているため、指で押すと上下に可動します。

MP5の旧加工品の一部には、ハンマー・スプリング及びハンマー・スプリング・ガイドが残されている個体もあるようですが、残念ながら本個体では摘出されています。

真下から眺めたトリガー・パック。

トリガー・スプリングやローラー・スプリングをはじめ、主要なスプリング部品は未加工の状態です。

当然ながらトリガー・テンションも実銃と変わりません。

また、セレクターも生きているため、セーフティ位置ではしっかりロックが掛かり、各ポジションごとにトリガーの引き味に微妙な違いが感じられます。

工具を使用すれば、これ以上の精密分解も可能ですが、元通りに組み立てる自信がないので、今回は止めておきます・・・。

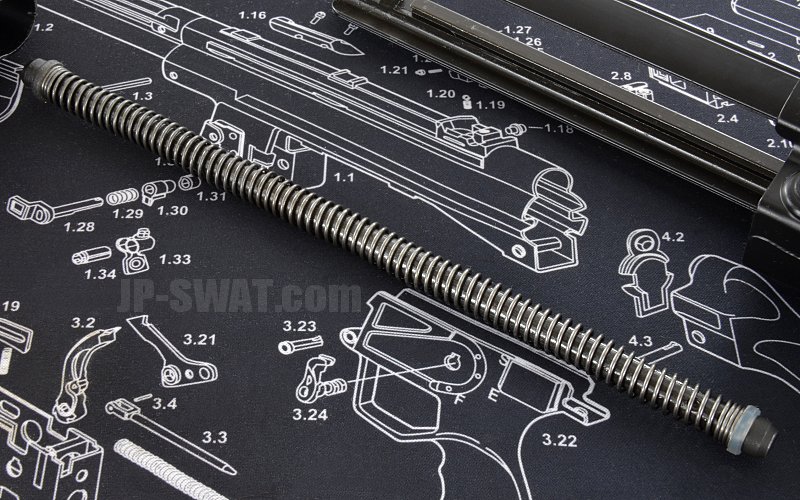

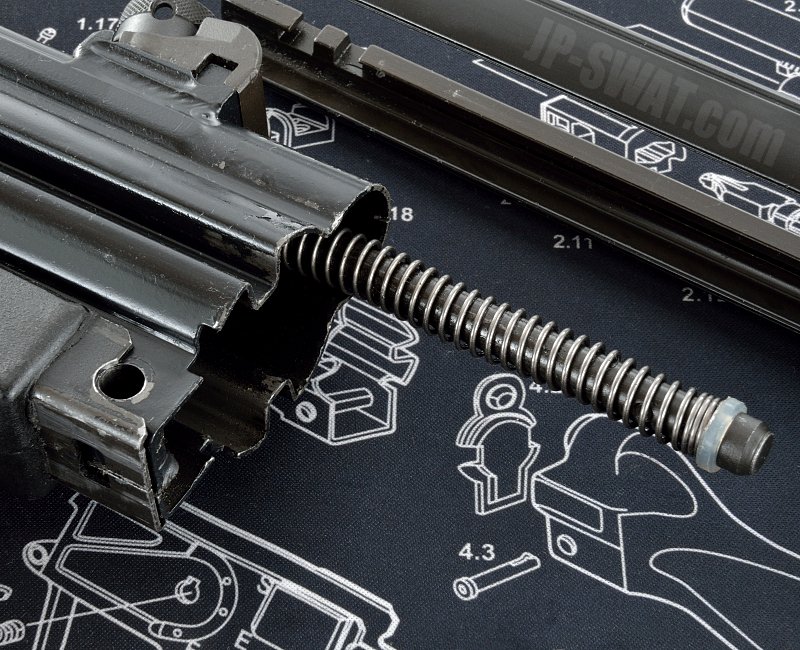

蛇足ながら、前回の記事で触れたボルト・キャリアー挿入のリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーですが、思い切ってグリグリと引っ張ったところ、すぽんと無事に抜けました。

予想どおり、加工は施されていない状態でした。

ただ、やはり先端のラバー製保持リングの破損の心配があるため、あまり頻繁には抜き出したくありません・・・。

ボルト・キャリアーへのガイド・ロッドの抜き出しと再挿入は、最初は力尽くで時間を要しましたが、ロッドに角度を加えてグリグリと回す方法で、コツを覚えると比較的容易に行えます。

なお、前回の記事でも触れましたが、現行MP5シリーズに搭載されている新型Fタイプのボルト・キャリアーでは、ガイド・ロッド先端の保持用リングが干渉しないオープン・バック構造のリコイル・スプリング・チューブを採用しているため、ガイド・ロッドは特に抵抗なく容易に取り出せます。

無可動実銃として通常分解可能なところまで分解したMP5A5。

実銃であればボルト・グループも抜き出せますが、無可動実銃ではボルト・グループが機関部に溶接固定されているので取り外しは不可能です。

銃としての一義的な機能が破壊されているとはいえ、銃器大国の米国ですら民間人が通常入手不可能なLE向けセレクティブ・ファイアMP5をここまで分解できるというだけでも、無可動実銃にも大きな価値が見出せます。

ということで、分解編はひとまず終了。

せっかくなので、分解結合手順を動画にしてみました。

トリガー・パックの取外しなどは画像だけでは分かりずらいと思いますので、参考として頂ければ幸いです。

現状、追加装着オプションはフラッシュ・ハイダーのみのドノマール状態のため、今後は手持ちのアクセサリーで好みの特殊部隊仕様に着せ替えていきたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年06月05日

無可動実銃 MP5A5 分解編 その1

みなさん、こんばんは!

最近は仕事が忙しく、久しく更新が滞り、定期的にご覧の皆さんには、ご心配をお掛けしました。

さて、前回と同じく無可動実銃のMP5A5の続きとなります。

今回は通常分解手順をご紹介しますが、実銃の構造に準拠したVFC MP5と基本的に工程は一緒となりますので、予めご了承ください。

まずはマガジンを外しましょう。

マガジンを取り外し、抜弾のうえ薬室を開放状態にして銃を安全状態にすることは、どの銃でも分解作業前に必ず行う手順です。

矢印のマガジン・リリース・レバーを押しながら、マガジンを引き抜きます。

もしくは、マガジン・キャッチと連動した側面のマガジン・キャッチ・プッシュ・ボタンを押すことでもマガジンを引き抜くことができます。

マガジンの取り外し完了。

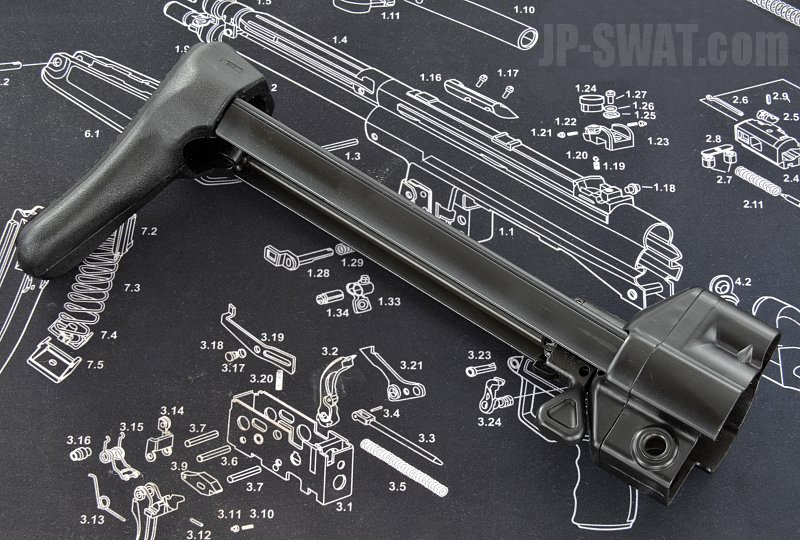

次は矢印のロッキング・ピンを引き抜いてストックを取り外します。

ロッキング・ピンは専用工具を用いず、素手だけで容易に引き抜け、ストックを迅速に取り外すことができます。

ストック・フォークとエンド・キャップは抵抗なく、スムースにレシーバーから引き抜けます。

マガジン、ストックを取り外した状態。

秀逸なデザインの採用により、堅牢性と携行性の高さを両立したリトラクタブル・ストック。

MP5といえば、このデザインのリトラクタブル・ストックが印象的ですが、HKから現在販売されているMP5A5には日本警察仕様MP5にも採用されている新型のFタイプ・ストック(+Pなどの強装弾対応)が標準装備されており、このタイプは製造が終了した旧型になっているようです。

当然、射撃時の安定性はラバー製バッドパッド付きの新型ストックの方が優れていますが、個人的にはシンプルなデザインで見た目もスリムな旧型ストックの方が好みですね。

エンド・キャップの内側には、後退するボルト・グループの衝撃を緩和するための人工樹脂製のH型バッファーが装備されています。

このバッファーはリトラクタブル・ストックを装備するMP5シリーズのなかでも交換頻度の高い消耗部品のひとつで、HK純正の新品だと黄白色に近く比較的透明度が高いのですが、経年劣化するとこのように透明度を失った黄色に変色し、非常に脆くなります。

劣化したバッファーを使用し続けて射撃を行うと、衝撃で破損したバッファー断片が機関部などに入り、作動不良の原因となるため、定期的に新品に交換する必要があります。

バッファー自体はネジなどで固定されているわけではなく、エンド・キャップ内のバック・プレートの窪みに押し込まれているだけなので、交換は容易です。

ストックを取り外すと、エンド・キャップに覆われていたトリガー・ハウジング兼用のグリップ・フレーム後端も開放状態となるため、このような状態になります。

実銃であればこの状態でもレシーバー内のボルト・グループを引き抜くことができますが、当然ながら無可動実銃ではボルト関係部品はレシーバーに溶接固定(もしくは除去)されているため、取り出すことはできません。

ボルト・キャリアーに接続されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーは、VFC MP5であれば容易に引き抜くことができますが、本個体ではガイド・ロッドが挿入されたリコイル・スプリング・チューブ内の可動領域を限度に引き出すことができます。

もしガイド・ロッドも溶接固定されていれば、このようにプラプラと前後可動することはないので、特に加工は施されていないようです。

ボルト・キャリアーにはガイド・ロッド先端のラバー製保持リングを用いて半固定されているだけなので、このまま力ずくで引き抜けばガイド・ロッドを取り出せるはずでが、リングの破損が怖いので止めておきます・・・。

なお、このようにガイド・ロッドが半固定されたタイプの旧型ボルト・キャリアーは“アクション3”タイプと呼ばれています。

現行の強装弾に対応した新型Fタイプのボルト・キャリアーではクリーニングを容易にする目的で、VFC MP5シリーズと同じくガイド・ロッド先端の保持用リングが干渉しないオープン・バック構造のリコイル・スプリング・チューブを採用し、ガイド・ロッドは特に抵抗なく容易に取り出せます。

宙ぶらりんとなったグリップ・フレームは、矢印のロッキング・ピンを抜くことで取り外すことができます。

レシーバーと完全に分離したグリップ・フレーム。

マガジン、ストック、グリップ・フレームを取り外した状態。

レシバー内部のボルト・グループを下側から覗いた状態。

ボルト・キャリアーが閉鎖位置で溶接固定され、ボルト・キャリアーに挿入されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーが確認できます。

ここで気付きましたが、ロッキング・ピンを固定する後部のフレームも強度を低下させる目的で切断加工されていました。

旧型である“アクション3”タイプのボルト・キャリアーの後部には数字等の刻印が認めれます。

また、本来であれば中央部の円孔にはハンマーが打撃するファイアリング・ピンの後端が飛び出しているはずですが、無可動実銃への加工に際して撃発に必須の部品であるファイアリング・ピンは除去されています。

“12/91”

単純に考えると1991年12月製造という意味だと思うのですが、確かなことは分かりません。

分かる方、ご教示くださいm(_ _)m

マガジン挿入口から薬室内を覗くと、ボルト・キャリアーに搭載されたボルト・ヘッドの先端部分が半分近く切断されているのを確認できます。

切断されたボルト・ヘッドの断面中央部分には、ファイアリング・ピンを内蔵するロッキング・ピースの先端が垣間見えます。

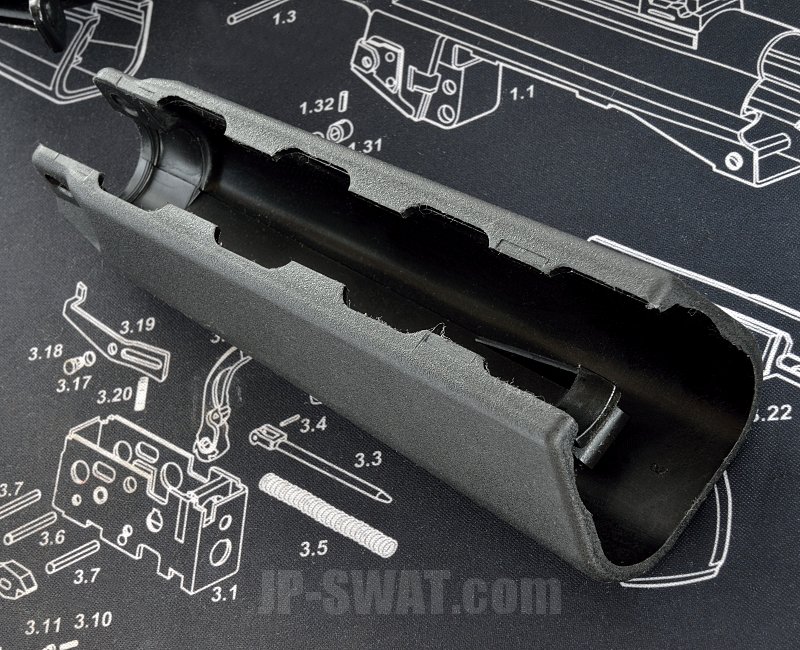

レシーバーの分解が完了したら、ロッキング・ピンを抜いてハンドガードを取り外します。

レシーバーの分解前にハンドガードを外してしまうと、分解過程でレシーバーを把持する際に不便なので、HK純正マニュアルでもハンドガードの取り外しはレシーバーの分解後となっています。

ハンドガードは前部のロッキング・ピンと後部内側の爪でレシーバーに固定されているだけなので、簡単に取り外せます。

余談ですが個人的には最新の次世代SMGが相次いで登場する中、1960年代に誕生したMP5が21世紀を迎えても各国で生き残った要因として、ハンドガードやストックを一体構造とせず、容易に換装可能とした秀逸な設計を採用したことが大きいと考えています。

1980年代から各国の対テロ特殊部隊や警察SWATチームでMP5の本格運用が相次ぐと、当初運用されていた大型マグライトの装着に代わって、SUREFIRE社製M628など小型軽量な大出力ウェポン・ライトを内蔵したライト付きハンドガードが登場し、この組み合わせが特殊部隊仕様MP5の定番スタイルとなりました。

そして、モジュラー式レール・システムと各種電子オプション・デバイスの運用が現代戦を勝ち抜くセオリーとして重要視されている今日では、標準ハンドーガードと換装するだけで容易に運用可能なMP5専用レール・システムが各国のメーカーから供給されています。

また、容易に換装可能なストックについても軽量な人工樹脂製フォールディング・ストックや防弾フェイス・シールドを併用する射撃手法に対応した特殊ストックをはじめ、特殊作戦のニーズに対応した様々なモデルを選択することが可能です。

いくら優れた射撃精度を誇るといっても、もしレール・システムの運用をはじめとして多種多様なオプション・デバイスの運用という現代戦のニーズに対応できない基本設計であったならば、MP5は既に第一線から退いていたでしょう。

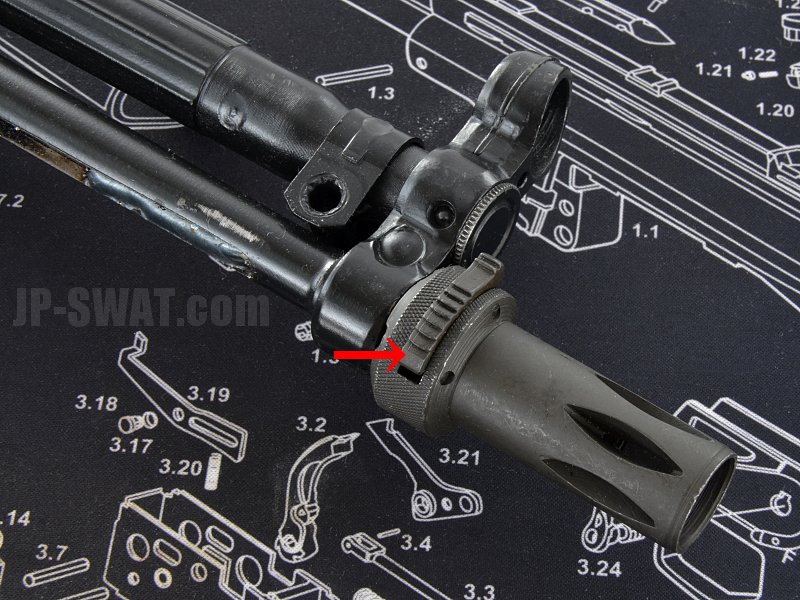

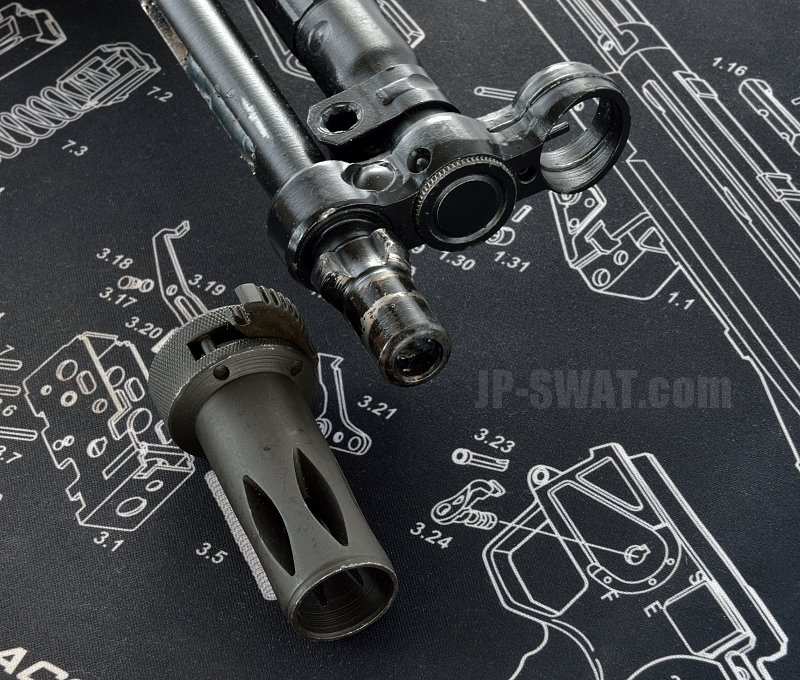

最後にマズル先端に装着されたオプションのフラッシュ・ハイダーを取り外します。

このタイプは日本警察仕様のMP5などでも採用されているHK純正のフラッシュ・ハイダーで、MP5専用のサウンド・サプレッサーと同じく、マズル部分に設けられた3点の突起(3ラグ)を利用するクイック・デタッチ方式を採用しているため、矢印の突起を指で可動させてロックを解除するだけで、専用工具を用いなくても容易に着脱が可能です。

固定用の突起は非常に硬いものだと思っていたのですが、これや以外に力を加えずとも簡単に解除できました。

マガジン、ストック、グリップ・フレーム、ハンドガード、フラッシュ・ハイダーを取り外した状態。

ここまでの分解は工具を使用せずに素手で行え、慣れてしまえば20~30秒ほどで分解できます。

また、各部品の工作精度の高さから、分解に際して無理に力を込める場面が少ないため、変なストレスも感じません。

下手をすると個体によってはVFC MP5の方が部品が硬く固定されている場合があり、総じて分解は実銃の方がスムースに行える印象です。

現代SMGの到達点として名高いMP5シリーズは、原型であるG3シリーズから受け継いだ特徴的な撃発機構や効率的に設計されたモジュール構造をはじめ、工業製品として高い完成度を誇っており、無可動実銃の分解を通じてもその片鱗を感じ取ることができます。

我が国をはじめ、今日でも第一線の特殊部隊で使用されることの多いMP5ですが、こんなに息の長く美しい傑作兵器を半世紀も前に設計したドイツ人・・・恐るべしです!

次回はグリップ・フレームに内蔵されたトリガー・パックの取り外し工程をご紹介したいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年04月30日

無可動実銃 MP5A5 鑑賞編

先日ご紹介した無可動実銃のMP5A5について、とりあえず外観を細かく眺めてみたいと思います。

無可動実銃の定義については、以前の記事で簡単に記述しましたが、それでは「日本の法律上、銃でない状態にまで実銃を加工(破壊)する。」とは具体的にどのような加工が施されているのでしょうか。

購入先である日本唯一の無可動実銃専門店『シカゴレジメンタルス』さんのウェブサイトによると、無可動実銃として絶対に必要な加工は下記のとおりです。

1 銃身内部に鉄製の棒が銃口から薬室まで挿入されて塞がっており溶接によって抜けなくなっていること

2 薬室と銃身にスリットが入っていること

3 薬室は溶接によって塞がっており装填は出来ないこと

4 ボルトの一部若しくは半分を削除して使用不可能にし、機関部本体に溶接で固定されていること

5 引き金を除く、トリガー・メカニズムの一部、若しくは全てを取り外していること

株式会社シカゴレジメンタルス『Q&A よくあるご質問』より引用

上記の加工が施されていることに加え、警察と税関の立ち合いの下に検査を受け、合法的に通関されていること、輸入時と同じ状態を保つことが必須条件となります。

当然ですが、上記の加工が施されていても公的な検査を受けずに輸入されたもの、実弾を発射できるような改造や可動を楽しむ目的などで一部の加工を排除した場合などは、銃刀法違反や武器等製造法違反となるため、警察による取締りの対象となります。

先述の加工が施されていることが無可動実銃たる必須条件のひとつですが、この加工の程度も年代によって異なり、近年輸入された「新加工品」に分類されるものは一層厳しい加工が施されているとのことです。

今回、入手したMP5A5は、現在よりも加工基準が緩かった1990年代に輸入されたもので、無可動実銃として最低限度の加工が施された「旧加工品」に分類されるものです。

このため、外観上の破壊は必要最小限に抑えられ、ハンマーなど撃発に必要な部品を除くトリガー・メカニズムも大部分が残っています。

排莢口から覗くボルト・キャリアーも閉じた状態で加工されているため、一見しただけでは実銃との区別は困難です。

前置きが長くなりましたが、早速パーツごとに細かく鑑賞していきます。

まずはMP5A5最大の特徴である3点バースト射撃機能を加えた4ポジション・トリガー・グループ搭載のグリップ・ハウジングから。

この4ポジション・トリガー・グループは日本警察仕様のMP5でも採用しているもので、MP5を運用する各国のLEにおいて最も目にするタイプの標準的なトリガー・グループです。

ハウジングに内蔵されているトリガー・パックは、ハンマーなどの撃発部品は一部除去されていますが、セレクターの可動機構などは生きているため、実銃どおりにセレクターを操作することが可能です。

加工基準の厳しい近年の新加工品では、トリガー・メカニズムの大半も破壊されている場合が多く、トリガーとセーフティーが連動していなかったり、セレクター可動時のクリック感が失われているばかりか、トリガー自体にテンションがなく、トリガーがプラプラとぶら下がっているだけの個体も珍しくありません。

本個体では実銃どおりセレクターのクリック感が残っており、セーフティーも確実に掛かります。また、各射撃ポジションでトリガーの引き味に微妙な違いも感じ取れます。

“カチッ、カチッ”と明確なクリック音を発して可動するセレクターは、VFC MP5シリーズなどのトイガンとは比較にならないほど硬く、改めて実銃であることを認識させられます。

特に欧米人に比べて手の小さいアジア人では、実戦の緊張状態にある中で、この硬いセレクターを瞬時かつ確実に操作するのは難しいように感じます。

日本や韓国などMP5を運用する警察特殊部隊の一部では、元々セレクターが右側にしかない89式小銃と同じように、グリップを把持した利き手の親指をわざわざ人差し指側に移してセレクターを操作しているのを見掛けますが、その理由はこの非常に硬いセレクターにあるようです。

4ポジション・トリガー・グループに加え、MP5A5の大きな特徴のひとつである伸縮式のリトラクタブル・ストック。

これが固定式のフィクスド・ストックになるとMP5A4になってしまいます。

肩当て部分の部品は合成樹脂製ですが、その他の主要部品は堅牢な金属製のため、このストックだけでも拳銃1挺分に近い約700gとズッシリとした重量があります。

その分、ストックを展張した際の剛性は非常に高く、グラつきなども一切ないため、肩当てした際の安定感は抜群です。

主要部品が合成樹脂製で軽量なフィクスド・ストックやB&T社製のフォールディング・ストックに換装するだけで、だいぶ軽くなりそうです。

こちらは付属のH&K純正バナナ型マガジン。

本体は堅牢なスチール製です。

背面に設けられた3箇所の確認孔から、残段数を視認することができます。

設計上は30発の9mmパラベラム弾を装填することができますが、実戦部隊では装弾不良などのマルファンクションを考慮し、数発減らした状態で携行することが多いようです。

本個体は“JA”と打刻された下部のデート・コーディングから1990年製造品であることが分かります。

上部のマガジン・リップ部分。

続いてサイト・システムを眺めます。

サブ・マシンガンとして開発されたMP5ですが、開発ベースとなったG3アサルト・ライフルの撃発機構だけでなく、サイト・システムも設計に継承されたことで、旧来のサブ・マシンガンとは一線を画する精密な照準が可能です。

フロント・サイト・ブレードを用いた棒照星(ポスト・サイト)は、コッキング・チューブやバレルを通したフロント・サイト・タワーに保護されています。

レシーバー上のリア・サイト・ベースに半固定された回転ドラム方式の環孔照門(ピープ・サイト)。

ドラムには90度ごとに小から大へ、直径の異なる4つの環孔が設けられており、ドラムを指で持ち上げながら回転させることで任意の環孔をセットできます。

この環孔は射距離に応じたものではなく、周辺環境の照度に応じて使い分けます。例えば照度の十分な昼光下では小さい環孔、薄暗い屋内では大きい環孔をセットすることで照準精度を維持します。

また、ドライバー様の専用工具を用いることで、上下左右の位置を微調整することも可能です。

コッキング・チューブ部分のアップ。

当然ながらボルト・グループは溶接固定されているため、内蔵されたコッキング・チューブ・サポートも前後可動しません。

ただ、完全に固定されているものと思いきや、コッキング・ハンドルをつまむとコッキング・チューブ・サポートも僅かにカタカタと動き、サポート自体は溶接固定されていないようです。

そろそろ本個体の出自を探りたいと思います。

まずはレシーバー上部の刻印部分から。

左側の“MP5 A5 93”の打刻から1993年製造の個体と分かります。

また、右側には6桁のシリアル・ナンバーが打刻されています。

マガジン・ハウジング部分の口径刻印は、本家ドイツ語の“Kal.9mm×19”ではなく、“Cal.9mm×19”の英語刻印となっています。

実はドイツ製のH&K純正品ではない!?

同じ部分を虫眼鏡でよく観察すると、いくつかのプルーフ・マークを確認できます。

う~ん、本家ドイツのプルーフ・マークには見えない・・・。

ご存知の方も多いと思いますが、開発から半世紀以上が経過し、世界各国の軍・警察機関で採用されているMP5シリーズは、ギリシャ、トルコ、パキスタン、イランをはじめとした数カ国でライセンス生産されていました。

これらの国々の多くはG3アサルト・ライフルを軍用制式小銃に採用した経緯があり、ローラー・ロッキング・システムなどG3と基本的な構造や部品を共有するMP5は、既存の生産設備を利用して容易に生産できたわけです。

実際にこれらの国々でライセンス生産されたMP5は、本家ドイツ製と基本的な構造は同一ながら比較的安価であったことから、アフリカ地域などの第三世界をはじめとした各国に輸出されており、無可動実銃の世界でもPOF(パキスタン・オーディナンス・ファクトリーズ)製に代表されるライセンス生産版のMP5無可動実銃が流通しています。

やはり、これもその類なのか・・・。

・・・色々調べたところ、唯一の手掛かりであるこの王冠を模したマークは、イギリスで使用されているプルーフ・マークでした。

イギリスにはロンドンとバーミンガムの2つに耐久試験場があるのですが、これはバーミンガム耐久試験場で耐久試験を受け、合格した銃に打刻されるプルーフ・マークのようです。

ちなみに“BNP”は、ニトロ耐久試験に合格したことを表しています。

そして、こちらは本体の数箇所に打刻されていた別のプルーフ・マーク

この交差した2本の剣の意匠に“DA 94”と打刻されていますが、これは“DeActivaded 1994”の略で、1994年に銃器登録が失効されたことを表します。

つまり、この個体は1993年に製造された直後、すぐに無可動実銃として加工されたものと推測されます。

マガジン・ハウジングの右側面には、本家ドイツ製であれば“Maid in Germany”といったように製造国名が打刻されているのですが、本個体は無刻印です(蛇足ですが、日本警察仕様のMP5もこの部分は無刻印)。

排莢口から覗くボルト・キャリアーのアップ。

ここにも先述した2種類のプルーフ・マークが打刻されています。

ハンドガードを外して、バレルを確認します。

バレルには加工条件のひとつである鉄製の棒が挿入され、下部に入れられたスリットから溶接固定されています。

また、バレルの交換も不可能なようにレシーバーとの接点基部も溶接固定されています。

薬室にあたるレシーバーにも大きなスリットが入れられていますが、ハンドガードで隠れる箇所なので通常は目立ちません。

バレルにも“DA”プルーフ・マークが打刻されています。

マガジン挿入口から薬室内を覗くと、ボルト・キャリアーに搭載されたボルト・ヘッドの先端部分が半分近く切断されているのを確認できます。

本個体には購入時から純正のフラッシュ・ハイダーが付属していました。

サウンド・サプレッサーと同じく、MP5のマズル部分に設けられた3点の突起(3ラグ)を利用するクイック・デタッチ方式を採用しているため、専用工具を用いなくても容易に着脱が可能です。

フラッシュ・ハイダーを外した状態。

ハイダーが接触していた部分の塗装が剥離しており、見た目はよくありません。

ハイダーはこのまま装着しておいた方が良さそうです。

マズル部分からは、バレルに挿入溶接された鉄棒が確認できます。

最後にアクセサリーを外したスッピンのMP5A5の姿も。

フラッシュ・ハイダーを外すだけで、かなり印象が変わりますね。

さて、ここまで一通り外観を鑑賞してきましたが、本家ドイツではなくイギリスのプルーフ・マークが打刻されているなど、結局この子はどこで製造されたMP5なのか謎は深まるばかり・・・。

単刀直入に購入元のシカゴレジメンタルスさんに質問してみたところ、

「イギリス警察からの放出品である可能性が高い」

とのことでした。

そして一番気になる“本家ドイツH&K製のMP5なのか?”という点については、

・ 当時のイギリスの公的機関で使用されていたMP5は基本的にドイツH&Kから直接購入されていた

・ 本個体及び同社が過去に取扱ったイギリス警察放出の個体についてもドイツ本国のプルーフ・マークが本体に打刻されていない

・ 当時はドイツH&Kが英国の大手軍需企業であったロイヤル・オードナンス(現在はBAE Systems Land & Armamentsの一部門)の傘下にあり、ドイツH&Kから部品としてイギリスに輸出されたものをイギリス内で組立て、イギリス警察に納入された可能性が高い

・ 完成品として輸入が行われなかった理由としては、ドイツ側の輸出規制によって完成品での輸出が困難であった事情が考えられる

との詳細な回答を頂きました。

つまり、個々のパーツ自体は本家ドイツH&K製で、刻印のみ最終組立てと耐久試験を行ったイギリス仕様ということのようで、言うなれば“ドイツ生まれのイギリス育ち”という感じでしょうか。

純粋に工業製品として最終組立てを行った製造国のみで判断すると“Maid in UK”であり、本家ドイツ製ではありませんが、裏を返せばイギリス警察仕様のMP5を再現するには、申し分ない個体と言えます。

次回はトリガー・パックの取り外しを含む分解編をお送りしたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年04月15日

金属製美術品・・・

しばらくVFC MP5ネタが続きましたが、新しいMP5を調達したので、ご紹介します。

今回の荷物の送り主は、東京上野に本店を構えるシカゴレジメンタルスさん。

この業界では説明不要かと思いますが、日本唯一の無可動実銃専門店です。

ということで、今回の新規調達装備は無可動実銃のMP5です。

無可動実銃とは、実銃の発射機能を排除する加工を海外で施し、公的機関の検査を受けて合法的に輸入された装飾品の総称です。

銃身内部や薬室などは溶接閉鎖され、実弾の装填は不可能な構造になっており、ボルトなどの発射機能に関連する可動部品も溶接されています。

便宜上「無可動実銃」と表記されますが、銃刀法上の実銃(真正銃)には該当しないため、国内における無可動実銃の売買や所持に法的制約は一切ありません。

初めての購入でしたが、品名は「金属製美術品」で届くんですね。

さすがに一般的に認知されていない「無可動実銃」の表記では、あらぬ誤解を受けそうです。

VFC MP5が10挺以上は買える値段だったので、どんな感じで届くのかなぁと思っていたのですが、当たり前ながら普通のトイガンと同じように段ボールでの丁寧な梱包でした。

唯一の違いは、保険付きの宅配便だったことぐらいです。

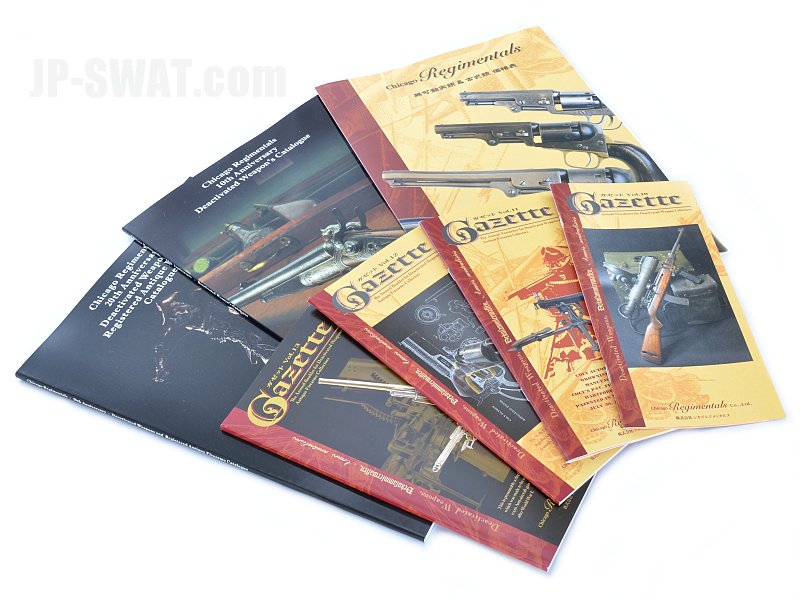

同社の発行するカタログや定期刊行誌のバックナンバーなどが同封されていました。

専門誌でも取り上げないような珍しいモデルから有名モデルまで、実銃に関する詳細な解説付きのため、ただ眺めているだけでも楽しく、資料的価値もあります。

それでは早速開封。これでもかというくらい厳重な梱包を解いていきます。

初めて手にする無可動実銃ということもあって、少しドキドキ。

遥か昔、初めて電動ガンを手にしたときのトキメキに近いでしょうか。

ほのかなガンオイルの香りと黒光りした重厚な金属感。

やはり、実銃(無可動ですが・・・)の雰囲気はどんな精巧なトイガンとも比較になりません。

大人になっても新しい玩具を手にしたときの感動は健在です。

マガジンなど付属品の梱包も解いていきます。

開封完了。

ご覧のとおり、今回調達したモデルは現代のMP5シリーズの標準モデルであるMP5A5です。

数年前、発売直後のVFC MP5A2を初めて手にした際、従来のプラスチック製電動ガンなどに比べて、その剛性の高さに感動した記憶があります。

しかし、さすがに実弾を放つ実銃は一段上の剛性といいますか、把持して構えた際の感触が明らかに異なります。

MP5A5は、標準的な3ポジション・トリガー・グループを有するMP5A3に、3点バースト射撃機能を加えた4ポジション・トリガー・グループを追加した発展モデルです。

また、MP5A3/A5共に旧来のフィンガー・グルーブ付きグリップ・ハウジングについても、両利きでの射撃に対応するようコントロール・セレクターを両側に設け、SEF表記から国籍を問わず視覚的に判別が容易なピクトグラム表記を採用したスムースなデザインの新型グリップ・ハウジングに変更されています。

同時に旧来の薄型ハンドガードについても、把持した際の安定性が増した幅広のデザインになりました。

基本性能に変化はありませんが、これらユニバーサル・デザインの加味によって、現代のMP5は一層と近代的な外観になっています。

早速、付属のマガジンを装着。

今回のモデルには、日本警察仕様のMP5(機関けん銃)でも採用されているオプションの純正大型フラッシュ・ハイダーが付属していました。

ハイダーはMP5シリーズ特有の3ラグ・バレルに対応しているため、専用工具を用いずに着脱可能です。

ショルダー・ストックは標準的なリトラクタブル・ストックですが、ラバー製の大型バットパットが装備されたFタイプ・ストックと換装すれば、外観だけでも日本警察仕様のMP5(機関けん銃)を再現できそうです。

せっかくなので、純正ユーザー・マニュアルも一緒に調達。

左がドイツ語版、右がドイツ語版を翻訳した英語版です。

基本的な操作手法に加え、パーツ・リストから分解結合、メンテナンス要領までMP5の運用に必要とされる最低限度の情報が記載されています。

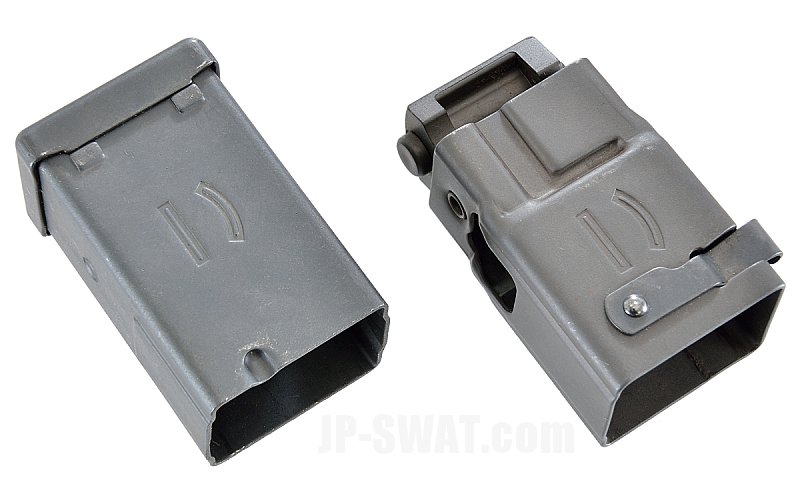

こちらも一緒に調達したオプションの純正ローダー(左)とアンローダー(右)。

MP5のマガジンに装着することで、迅速な装弾と抜弾が可能となります。

なお、ローダーとアンローダーは、携行時の利便性を考慮し、上下に結合することができます。

さて、とりあえずの調達報告でしたが、各部のディティールや本銃個体の来歴詳細については今後ご紹介する予定です。

無可動実銃は、銃の一義的な存在意義である実弾の発射機能を完全に殺しているため、銃器愛好家の中にも存在に否定的な意見があるのは確かです。

しかし、それが元々実銃として世に存在していたことは事実であり、例え外観だけであってもトイガンでは味わえないロマンが存在するのは間違いありません。

高い評価を得ているVFC MP5シリーズであっても細部の設計は実銃とは異なる箇所が多く、一部加工を施さなければスコープ・マウントやストックなど実銃用アクセサリーの装着はできません。

MP5好きとしては、手持ちの実銃用アクセサリーが無加工で装着できるだけでも無可動実銃には大きな存在価値があるのです。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|