2021年03月18日

無可動実銃 H&K MP5A3 鑑賞編

前回ご紹介した無可動実銃のMP5A3について、とりあえず外観を細かく眺めてみたいと思います。

無可動実銃の定義については、以前の記事で簡単に記述しましたが、それでは「日本の法律上、銃でない状態にまで実銃を加工(破壊)する。」とは具体的にどのような加工が施されているのでしょうか。

購入先である日本唯一の無可動実銃専門店『シカゴレジメンタルス』さんのウェブサイトによると、無可動実銃として絶対に必要な加工は下記のとおりです。

1 銃身内部に鉄製の棒が銃口から薬室まで挿入されて塞がっており溶接によって抜けなくなっていること

2 薬室と銃身にスリットが入っていること

3 薬室は溶接によって塞がっており装填は出来ないこと

4 ボルトの一部若しくは半分を削除して使用不可能にし、機関部本体に溶接で固定されていること

5 引き金を除く、トリガー・メカニズムの一部、若しくは全てを取り外していること

株式会社シカゴレジメンタルス『Q&A よくあるご質問』より引用

上記の加工が施されていることに加え、警察と税関の立ち合いの下に検査され、合法的に通関されていること、輸入時と同じ状態を保つことが必須条件となります。

当然ですが、上記の加工が施されていても公的な検査を受けずに輸入されたもの、実弾を発射できるような改造や可動を楽しむ目的などで一部の加工を排除した場合などは、銃刀法違反や武器等製造法違反となるため、犯罪行為として警察による取締りの対象となります。

話は少し逸れますが、近年では無可動実銃に不正な改造を施した人物が検挙される事件も少なからず発生しています。過去、日本のトイガン発展史が歩んできた銃刀法改正事例(金属製モデルガン規制、エアソフトガンの威力規制等)のように、ほんの一握りの不心得者が検挙されることで社会的な関心が急激に高まり、一気に法規制が強化される場合も多々あります。

無可動実銃は世界最高レベルの銃規制が実現された我が国において、民間人が誰でも一切の所持許可なく、世界各国の軍用銃(例え本来の機能を失った形だけであっても)を所有・鑑賞できる、最後にして唯一無二の手段です。先人が知恵を絞って築いた趣味の世界を台無しにしないためにも、自分の首を自分で絞めるような無可動実銃への不正改造は絶対にやめましょう。

それでは本題に戻ります。先述の加工が施されていることが無可動実銃たる必須条件のひとつですが、この加工の程度も年代によって異なり、近年輸入された「新加工品」に分類されるものは一層厳しい加工が施されています。

以前ご紹介したMP5A5は、現在よりも加工基準が緩かった1990年代に輸入されたもので、無可動実銃として最低限度の加工が施された「旧加工品」に分類されるものです。

旧加工品は機関部などに設けられたスリット加工をはじめ、外観上の破壊が必要最小限に抑えられ、ハンマーなど撃発に必要な部品を除くトリガー・メカニズムも大部分が残っているのが特徴です。また、排莢口から覗くボルト・キャリアーも閉じた状態で加工されていることが多く、一見しただけでは実銃との外観上の区別が困難な個体が多いのも特徴といえます。

一方、今回入手したMP5A3は、加工基準の厳しくなった新加工品に分類されるもので、ボルト・キャリアーは開いた状態で溶接加工され、本体のスリット加工箇所も増しています。トリガー・ハウジング内部のトリガー・メカニズムもトリガー・テンションを保持するトリガー・スプリングが残されている程度で、ほとんどが除去されています。

ただ、この新加工品についても特に近年輸入される個体は、不正改造防止の観点から一層加工基準が厳しくなっています。以前ご紹介したIMI UZIのように、初期の新加工品に比べて本体のスリット加工箇所がさらに増していたり、トリガー・スプリングも除去され、トリガー・テンションすらない(トリガーは固定されずプラプラの状態)、さらにマガジンの実銃への転用防止の観点からマガジン・スプリングまでも除去されているなど、徹底した加工が施されています。

本個体は新加工品でも初期の部類で、オリジナルのトリガー・スプリングとマガジン・スプリングは残されています。

前置きが長くなりましたが、早速パーツごとに細かく鑑賞していきます。

既に所有しているMP5A5は、本体の刻印から英国警察で実際に運用されていた個体であることが分かりました。しかし、本体に製造国を推定する刻印が見当たらず、製造メーカーまでは特定できませんでした。

今回入手したMP5A3は、レシーバー上部に鮮明に“HK MP5”と打刻されており、正真正銘のH&K社純正品であることが分かります。

また、右側には7桁のシリアル・ナンバーに続いて、1976年の製造年が打刻されています。

“C205XXX”から続く製造番号が打刻された同等の個体は、過去のシカゴレジメンタルスさんでも複数挺の取り扱いがあり、日本国内でも本品の兄弟が何人も存在しているはずです。

ボルト・グループなどが内蔵された円筒形の金属製レシーバーは、生産効率と耐久性を両立させるため、薄いスチール版をプレス加工して成形されています。

レシーバー表面は、防錆などの耐腐食性に優れたパーカーライジング(リン酸塩被膜)処理による化成皮膜処理加工を施した後、効率性の高さから大量生産品の塗装に多用される静電塗装が施されています。

初期に生産されたMP5は、本品と同じく灰色がかった黒色塗装でしたが、現行生産品で見られるように後に艶消しの黒色塗装の表面仕上げに改められました。

マガジン・ハウジング部分の口径刻印は、第三国によるライセンス製造品に多い“Cal.9mm×19”の英語刻印ではなく、本家本元の証左であるドイツ語の“Kal.9mm×19”表記となっています。

また、マガジン・ハウジング左側面には、刻印下部にスチール製のスリング・クリップがリベット接合で固定されています。

1970年代、MP5のために専用開発されたH&K純正の多機能3ポイント・スリング(R2マルチ・パーパス・キャリング・スリング)を装着した際、スリングに設けられた金具の輪部分をこのスリング・クリップに引っ掛けることで、身体の前面に銃を保持することができます。

およそ腹から胸の付近で銃がコンパクトに固定され、両手が自由に使えるようになるため、移動時や作業時などに便利な機能です。

スリングの金具を引っ掛けた状態で急遽戦闘状態になった場合でも、そのまま銃を前面に構えて射撃姿勢に移行すれば、スリング・クリップに仮固定されていた金具は簡単に外れる仕様のため、よく考えられた合理的なデザインであることが分かります。

蛇足ですが、東京マルイの電動ガンMP5シリーズなどは、このスリング・クリップを実銃どおりのリベット接合ではなく、ネジ止めで再現しているため、外観のリアリティは見劣りしています。コストと素材の組み合わせ両面から難しいのは分かりますが、実銃との差異として外観上かなり目立つ部分ですから、ダミーでもいいので改良してほしいものです。

続いてグリップ周辺を見ていきます。

トリガー・ボックスを内蔵するトリガー・ハウジングを兼用したグリップ・フレームは、初期型MP5シリーズ最大の外観的特徴である3ポジション・トリガー・グループを搭載した“S-E-F”タイプです。

この軽量かつ堅牢なポリマー製トリガー・ハウジングは、MP5シリーズの開発ベースとなったG3アサルト・ライフルに倣ったデザインが採用され、射手の手指に馴染むようフィンガー・チャンネルが成型されています。

当初、固定ストックやハンドガードと同じく、軍用としては強度に不安のあるアクリル樹脂製だったトリガー・ハウジングですが、これらの部品は1973年にはグラス・ファイバーが混入されたガラス繊維強化プラスチックに材質が変更され、耐久性が強化されています。

また、当初はG3と同じように、トリガー・ハウジングのグリップ底部が閉鎖されていたMP5ですが、1973年には本品と同じく現行の開放型のデザインに変更されました。

なお、本個体のトリガー根本前方に設けられた細長いスリットは、新加工基準の無可動加工に伴い開けられたもので、加工前の実銃にはありません。

金属製のファイアー・コントロール・セレクターは、射手から見て左側面のみに設けられており、グリップに刻まれたフィンガー・チャンネルのデザインを見ても右利き射手の使用のみを想定しているようです。

セレクター位置表記はドイツ語の頭文字をとった“S(Sicher:安全)-E(Einzelfeuer:単発)-F(unbegrenzter Feuerstoß:全自動射撃)”仕様。

後述の改良型を除き、非ドイツ語圏への輸出仕様や第三国におけるライセンス生産品でもS-E-F表記のMP5は長らく使用されていますが、一部のライセンス生産品では“S-1-15/30”の数字表記や、アラビア語をはじめ運用国の言語に合わせた表記など、いくつかのバリエーションが確認されています。

“カチッ、カチッ”と明確なクリック音を発して可動するセレクターは、VFC MP5シリーズなどのトイガンとは比較にならないほど硬く、改めて実銃であることを認識させられます。

右側面にセレクターは設けられていませんが、S-E-Fのセレクター位置状態を識別することは可能です。

1970年代から1980年代にかけて、イタリア軍の次期制式アサルト・ライフルのトライアル向けに、H&Kとフランキで共同開発された5.56x45mm NATO弾薬準拠の“G41”では、当時のイタリア軍の要求から新たに3ショット・バースト機能が組み込まれた4ポジション・トリガー・グループが開発され、さらにデザインを変更した新型トリガー・ハウジング(グリップ・フレーム)が搭載されました。

この新型トリガー・ハウジングでは、左利き射手にも対応したアンビデクストラス・デザインの採用に伴い、旧型グリップに成型されていたフィンガー・チャンネルは廃止され、凹凸のないシンプルかつストレートなグリップ形状が採用されました。

併せて新形状となったコントロール・セレクターも両側面に設けられています。また、現在ではH&Kを象徴するアイコンとなったセレクター位置表記の図柄ですが、このとき後の世界市場への輸出普及を見込んだユニバーサル・デザインとして、言語的制約を受けないピクトグラム表記に改められました。

最終的にイタリア軍次期制式アサルト・ライフルには国産のベレッタAR70/90が選定され、トライアルに敗れたG41はその後もサービス・ライフルとして制式採用する国もなく、商業的には全く成功しないまま1990年代には生産を終了しています。しかし、この過程で開発された新型トリガー・グループは、G3シリーズをはじめとした既存のH&Kウェポン・システムと完全互換性を有しており、HK33シリーズ、MP5シリーズなど弾薬口径の異なるグループにも移植搭載が可能でした。

過去の生産資産を有効利用するべく、H&Kはこの新型トリガー・グループやトリガー・ハウジングを既存のHK33シリーズやMP5シリーズの改良型に搭載することを計画します。

1985年に発表されたMP5シリーズの第2期改良型では、この新型トリガー・ハウジングが標準装備され、さらに3ショット・バースト機能を有する4ポジション・トリガー・グループの搭載されたMP5A4/A5がシリーズに追加されました。

その後、アメリカ海軍の要求から1986年に開発された特殊作戦仕様のMP5-N(Navy)では、改良型の3ポジション・ネービー・トリガー・グループとトリガー・ハウジングが採用されています。

当然、本家ドイツやアメリカで生産されている現行生産のMP5シリーズは、今ではお馴染みとなった改良型ピクトグラム表記のトリガー・ハウジングが採用されています。しかし、アメリカの銃器愛好家をはじめ、一部にはフィンガー・チャンネルの刻まれた旧型のS-E-Fタイプの方が使いやすいというユーザーも多く、近年までドイツ純正のS-E-Fトリガー・ハウジングの供給が続いていました。

続いてフロント周辺を眺めます。

初期型のMP5に備えられた細身のハンドガードは、改良型の登場した現在では“スリム・ライン”仕様と呼ばれて区別されることが多く、S-E-Fトリガー・ハウジングに並び、ハンドガードを備える旧型MP5Aシリーズの大きな外観的特徴です。

前述したように、当初はアクリル製だったハンドガードですが、後にグラス・ファイバーを混入したガラス繊維強化プラスチックに仕様変更され、強度が増しています。

1980年代には、幅広で把持しやすく、放熱性能にも優れた熱地対応仕様の改良型(通称“トロピカル”仕様)ハンドガードに更新されています。

実戦使用における戦術的優越性の良し悪しは別として、外観的な美しさだけを求めれば、個人的にはスリム・ライン仕様の方が銃全体としての一体感があるため好みです。

ボルト・グループに繋がるコッキング・ハンドルは、もちろん溶接固定されているため、動きません。ちなみに本個体製造年の前年である1975年、このコッキング・ハンドルも操作性を向上させた新型デザインに改良されています。

銃身の先端部分であるマズル周辺を眺めます。

銃身内には鉄芯が挿入され、溶接固定されていますが、マズルからは銃身内の凹凸上のライフリングが僅かに確認できます。

マズルからの弾頭射出直後、弾頭を後方から加速しながらマズルから高速で放出される高圧の発射ガスは、その複雑な気流から飛翔中の弾頭の弾道に直接作用するため、過渡弾道の跳起角に大きな影響を与えます。

この影響を抑制するため、マズル内側にはマズル・クラウンと呼ばれる面取り加工が施されています。

また、バレル先端付近に3点の突起(ラグ)が設けられた3ラグ・バレル・システムは、1960年代に設計された原型のHK54には設けられておらず、改良されたMP5シリーズの特徴のひとつです。

この3ラグを用いることで、対応したフラッシュ・ハイダーやサプレッサー、グレネード・ランチャー、空包射撃用のブランク・アダプターなどのマズル・オプション・デバイスをワンタッチで着脱することが可能となり、特殊作戦への順応性を高めました。

近年、B&Tが老朽化したMP5シリーズの買い替え需要を狙って展開する次世代サブ・マシンガンであるAPC(Advanced Police Carbine)9シリーズでも、旧来のMP5向けマズル・オプション・デバイス資産を流用できるよう、この3ラグは継承されています。

なお、前述したアメリカ海軍仕様のMP5-N(Navy)では、3ラグに加えて、銃身先端外周には古典的なスクリュー取付け方式サプレッサーの装着に対応したスクリューが刻まれています。サプレッサーを装着しないときはスクリュー・ガードで、繊細なスクリューを保護できる構造となっています。

H&K特有のサイト・システム。

サブ・マシンガンとして開発されたMP5シリーズですが、開発ベースとなったG3アサルト・ライフルの撃発機構だけでなく、サイト・システムの設計も継承されたことで、旧来のサブ・マシンガンとは一線を画する精密射撃を補助しています。

フロント・サイト・ブレードを用いた棒照星(ポスト・サイト)は、原型のHK54では露出状態にありましたが、外力による破損を防止するため、改良量産型のMP5では、コッキング・チューブやバレルを通したフロント・サイト・タワー(フロント・サイト・ベース)で保護する構造が採用されました。

また、ポスト・サイトを保護するフロント・サイト・タワー上部の円環部は、至近距離での瞬間的な照準の求められるCQB(近接戦闘)でも役立ちます。

レシーバー上のリア・サイト・ベースに半固定された回転ドラム方式の環孔照門(ピープ・サイト)。

ドラムには90度ごとに小から大へ、直径の異なる4つの環孔が設けられており、ドラムを指で持ち上げながら回転させることで任意の環孔をセットできます。

原型のHK54には、射距離100mで固定されたL型フリップ・アップ方式のリア・サイトが装備されており、可倒させることで簡易照準用のスクウェア・ノッチのオープン・サイトと、精密照準用のピープ・サイトが選択できました。

その後、MP5への改良を経て1966年には現行の回転ドラム方式のリア・サイトが標準装備されるようになりました。

改良前のサイト・システムと異なり、この環孔は射距離に応じたものではなく、周辺環境の照度や照準精度の求められないCQB任務などに応じて使い分けます。

例えば照度の十分な昼光下では小さい環孔、薄暗い屋内では大きい環孔をセットすることで照準精度を維持できますし、遠距離での射撃精度の求められないCQB環境下では大きい環孔をセットすることで、至近距離での瞬間的な射撃に対応することができます。

また、リア・サイトはドライバー様の専用工具を用いることで、上下左右の位置を微調整することも可能です。

S-E-Fポジション・トリガー・グループに加え、MP5A3の大きな特徴のひとつである伸縮式のリトラクタブル・ストック。後述しますが、現在では初期型のMP5シリーズに搭載された旧型に分類されるストックです。

これが固定式のフィクスド・ストックになるだけで、バリエーション的にはMP5A2になってしまうため、ある意味では一番重要な部品です。

それでは早速、ストックを展開します。

まず、基部にある三角状の金属製可倒式レバーを横に押します。

するとエンド・キャップに内蔵されたバネの圧力により、ストックが僅かに後方へ飛び出します。

こんな感じですね。

あとは片手でバット・プレート部分を掴み後方へ引き出すと後端でロックが掛かり、展張状態で固定されます。

エンド・キャップに内蔵された突起部分。改良型のリトラクタブル・ストックでは、エンド・キャップ後端やストックの伸縮に用いる可倒式のレバーが金属製からポリマー製に変更され、軽量化が図られています。

しかし、一部のユーザーからは、軽量化のメリット以上に、耐久性の低下によるデメリットを心配する声もあるようです。

肩当て部分であるバット・プレートは、ポリマー製。

原型のHK54にも同形状のリトラクタブル・ストックが装備されていましたが、このバット・プレート部分はストック・フォークと同じく、金属製でした。

改良型はポリマー製に変更されましたが、ストック・フォークから繋がる金属製のインナーが内蔵されているため、強度的な不安は感じません。

ストックを完全に展張したロック状態。旧型ストックは、収縮時と展張時の2ポジションです。

なお、1990年代後半に登場した強装弾薬対応の改良型MP5であるMP5F(MP5E2)に搭載され、後に現行型のMP5シリーズにも標準装備されている改良型のF(フランス)タイプ・ストックでは、3ポジションと4ポジションのロッキング・ポジションが選択できるようになり、防弾装具の着用など現代の戦術装具への順応性を高めました。

前述したとおり、旧型リトラクタブル・ストックの主要部品は堅牢な金属製のため、このストックだけでも拳銃1挺分に近い約700gとズッシリとした重量があります。

その分、ストックを展張した際の剛性は非常に高く、グラつきなども殆どないため、肩当てした際の安定感は抜群です。

ただ、歩哨や哨戒などの長時間におよぶ携行を考えると、この重量はかなり気になると思います。主要部品がポリマー製で軽量なフィクスド・ストックやB&T社製のフォールディング・ストックに換装するだけで、だいぶ軽くなりそうです。

ヨーロッパで空港警備や街頭警備にあたるオペレーターなど、どちらかと言えば昔から軽量なフィクスド・ストック仕様のMP5を携行している勝手なイメージがあるのですが、射撃時の安定感以上に重量による負担軽減の意味もあるのかもしれませんね。

四六時中、街頭で銃のオープン・キャリーを強いられる歩哨・哨戒任務などで、MP5A2とMP5A3のどちらか選べるのなら、個人的には迷わず軽量なフィクスド・ストック仕様のMP5を選択すると思います(そんな機会は転生でもしなければありませんが・・・)。

付属のマガジンは、緩やかなカーブを描いたバナナ形状のカーブド・マガジン。

原型のHK54から改良量産型の初期型MP5シリーズは、旧来のサブ・マシンガンでは一般的な箱型ストレート・ボックス・マガジンを装備していました。しかし、ダイナミット・ノーベル社が開発した新型弾薬“Action”使用時の装弾不良を改善するため、1977年以降は現行のカーブド・マガジンに変更されています。

本個体がちょうど前年である1976年製造品ですから、旧来のストレート・マガジンの組み合わせでも違和感はないことになりますね。

本体はプレス加工された堅牢なスチール製で、耐久性は申し分ありません。

マガジン下部側面には“9mm x 19”の口径表記が打刻されています。

ちなみにAからJ/Kのアルファベット11文字で表記されるH&K特有のデート・コーディングは、各アルファベットに

A=0

B=1

C=2

D=3

E=4

F=5

G=6

H=7

I=8

J/K=9(“J”はマガジン、“K”は銃器本体に使用)

の数字が割り当てられ、アルファベット2文字で製造年の西暦下2桁を意味します。

なお、H&Kは米国におけるLE及びミリタリー向けマガジンの法規制後、デート・コーディングの割り振り規則を変更しています。この新たなデート・コーディングに関する公式資料がH&Kからは公開されていないため、刻印からの製造年特定には本国のマニアも苦労しているようです。

上部のマガジン・リップ部分からは、銀色のマガジン・フォロワーが確認できます。

マガジンは本体内に複列で弾薬を保持するダブル・カーラム方式。アサルト・ライフルやサブ・マシンガンでは標準的なダブル・ポジション・フィード方式が採用され、薬室への弾薬装填時にマガジン・リップに位置する弾薬が左右交互に入れ替わります。

試しにダミー・カートリッジを装填してみます。

設計上は30発の9mmパラベラム弾を装填することができますが、他の銃種と同じように実戦部隊では装弾不良などのマルファンクションを考慮し、数発減らした状態で携行することが多いようです。

背面に設けられた3箇所の確認孔から、10発単位で残段数を視認することができます。

現行のマガジンには、この装弾数30発容量の標準マガジンに加え、要人警護用の短縮モデルであるMP5K(クルツ)シリーズでの使用を想定した装弾数15発容量のショート・マガジンが存在します。

また、後に米国のBata社が大容量ツイン・ドラム・マガジン・シリーズの“C-MAG”にMP5専用の装弾数100発容量モデルを加えています。圧倒的な火力を誇るMP5専用のC-MAGは、アメリカ海兵隊の憲兵隊(MP)に所属し、MP5-Nを装備して基地警備任務を担うSRT(特別対応班)などの戦術部隊での使用が確認できます。

最後に排莢口付近を眺めます。

排莢口後方には排莢リフレクターが装備されており、排莢された薬莢が射手の顔面方向に飛ばないように考慮されています。

排莢口からはボルト・キャリアーに接続されたボルト・ヘッドが確認できますが、無可動加工に伴いボルト・ヘッドは半分以上が切断され、内蔵されていたロッキング・ピースは除去されています。

ダミー・カートを装弾したマガジンを装着します。

排莢口からカートが確認できるので、モデルガンのような感覚を味わうことができます。

コッキング・ハンドルは前進状態で固定されているので外観上のリアリティには欠けますが、ボルト・キャリアーが閉鎖された旧加工品では味わえない光景です。

最新のモジュラー・レール・システムを搭載した近代化MP5シリーズもカッコ良いですが、GSG-9やSASが歴史的対テロ作戦で大活躍した1970年代から1980年代にかけての元祖対テロ特殊部隊仕様MP5といえば、やはりこの初期型のシンプルなスタイル一択です。

うーん、このスリムで流麗なデザインが単純に美しいですね~。

次回はトリガー・パックの取り外しを含む分解編をお送りしたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

参考文献

L.トンプソン 『MP5サブマシンガン』 並木書房,2019年

床井雅美 『最新サブ・マシンガン図鑑』 徳間文庫,2000年

――― 「H&K-MP5ストーリー」 『Gun』 国際出版,1995年8月号

――― 「H&K-MP5ストーリー 第2回」 『Gun』 国際出版,1995年9月号

――― 「H&K-MP5ストーリー 完結編」 『Gun』 国際出版,1995年11月号

|

Posted by JP-SWAT.com at

00:15

│HK MP5A3 / 1976

2020年08月31日

金属製美術品・・・その3

金属製美術品・・・もとい無可動実銃コレクションに新しい仲間が加わりましたので、ご紹介します。

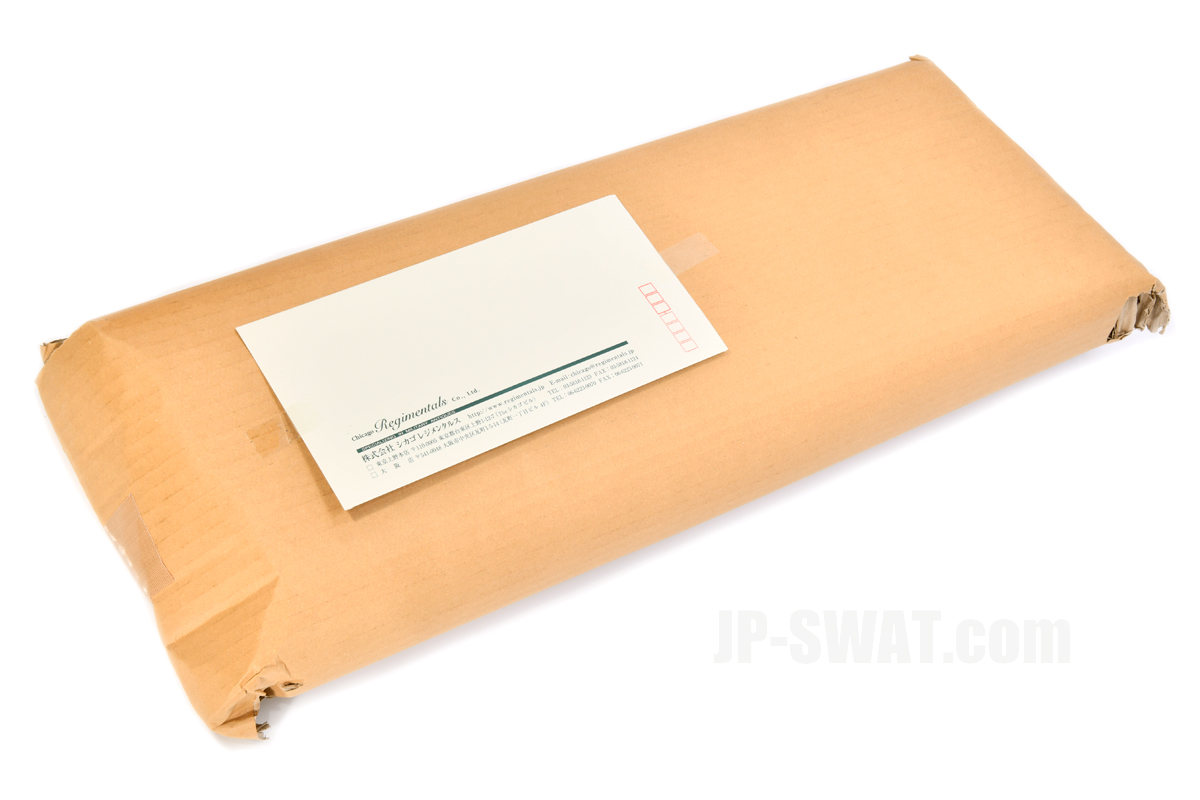

無論、今回も日本唯一の無可動実銃専門店であるシカゴレジメンタルスさんからの購入です。

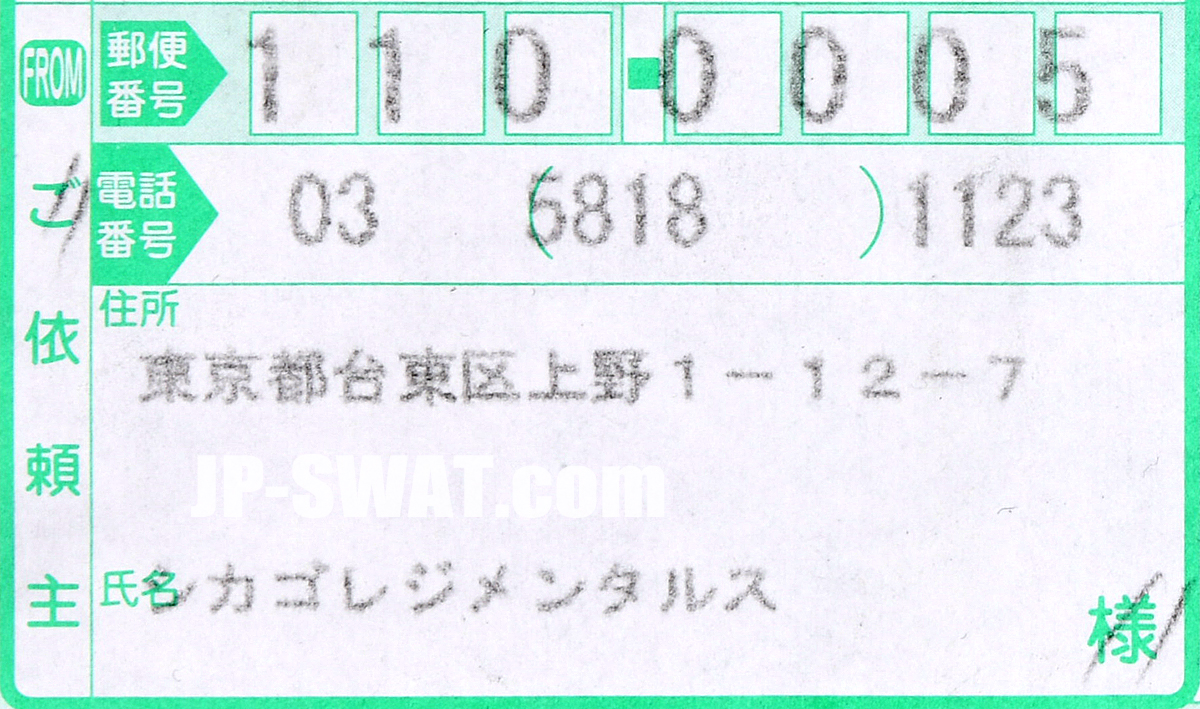

今回は東京上野店在庫品のため、東京からの発送でした。

もはや説明不要かと思いますが、無可動実銃とは実銃の発射機能を排除する加工を海外で施し、公的機関の検査を受けて合法的に輸入された装飾品の総称です。

銃身内部や薬室などは溶接閉鎖され、実弾の装填は不可能な構造になっており、ボルトなどの発射機能に関連する可動部品も溶接されています。

便宜上「無可動実銃」と表記されますが、銃刀法上の実銃(真正銃)には該当しないため、国内における無可動実銃の売買や所持に法的制約は一切ありません。

毎度、お馴染みとなった「金属製美術品」の品名表記。

個人的には美術品という高尚な感覚は一切なく買っているので、毎回不思議な気分になります。

早速、開封。

ズッシリとした段ボールからプチプチで包まれた金属塊(一部プラスチック)を取り出します。

毎度、“これでもか!”という厳重な梱包には安心感を覚えます。

なんだかんだで、この梱包を解いているときが一番ワクワクしますね。

黒光りした銃の地肌が垣間見えると同時に、ほのかなガンオイルの香りが鼻をくすぐります。

ここまで見えれば、何の銃かはもうお分かりですよね。

ということで開封完了。う~ん、美しい・・・。

お分かりのとおり、今回の新しい仲間はH&K社製MP5A3サブ・マシンガンです。

“またMP5かよ!”と思われるかもしれませんが、MP5が好きなので仕方ないのです。

特に今回は第三国生産品ではなく、ドイツ“HK”の製造刻印が打刻された正真正銘のH&K生産品を入手することができました。

さて、とりあえずの調達報告でしたが、各部のディティールや分解結合については今後ご紹介する予定です。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

Posted by JP-SWAT.com at

23:44

│HK MP5A3 / 1976