2021年03月18日

無可動実銃 H&K MP5A3 鑑賞編

前回ご紹介した無可動実銃のMP5A3について、とりあえず外観を細かく眺めてみたいと思います。

無可動実銃の定義については、以前の記事で簡単に記述しましたが、それでは「日本の法律上、銃でない状態にまで実銃を加工(破壊)する。」とは具体的にどのような加工が施されているのでしょうか。

購入先である日本唯一の無可動実銃専門店『シカゴレジメンタルス』さんのウェブサイトによると、無可動実銃として絶対に必要な加工は下記のとおりです。

1 銃身内部に鉄製の棒が銃口から薬室まで挿入されて塞がっており溶接によって抜けなくなっていること

2 薬室と銃身にスリットが入っていること

3 薬室は溶接によって塞がっており装填は出来ないこと

4 ボルトの一部若しくは半分を削除して使用不可能にし、機関部本体に溶接で固定されていること

5 引き金を除く、トリガー・メカニズムの一部、若しくは全てを取り外していること

株式会社シカゴレジメンタルス『Q&A よくあるご質問』より引用

上記の加工が施されていることに加え、警察と税関の立ち合いの下に検査され、合法的に通関されていること、輸入時と同じ状態を保つことが必須条件となります。

当然ですが、上記の加工が施されていても公的な検査を受けずに輸入されたもの、実弾を発射できるような改造や可動を楽しむ目的などで一部の加工を排除した場合などは、銃刀法違反や武器等製造法違反となるため、犯罪行為として警察による取締りの対象となります。

話は少し逸れますが、近年では無可動実銃に不正な改造を施した人物が検挙される事件も少なからず発生しています。過去、日本のトイガン発展史が歩んできた銃刀法改正事例(金属製モデルガン規制、エアソフトガンの威力規制等)のように、ほんの一握りの不心得者が検挙されることで社会的な関心が急激に高まり、一気に法規制が強化される場合も多々あります。

無可動実銃は世界最高レベルの銃規制が実現された我が国において、民間人が誰でも一切の所持許可なく、世界各国の軍用銃(例え本来の機能を失った形だけであっても)を所有・鑑賞できる、最後にして唯一無二の手段です。先人が知恵を絞って築いた趣味の世界を台無しにしないためにも、自分の首を自分で絞めるような無可動実銃への不正改造は絶対にやめましょう。

それでは本題に戻ります。先述の加工が施されていることが無可動実銃たる必須条件のひとつですが、この加工の程度も年代によって異なり、近年輸入された「新加工品」に分類されるものは一層厳しい加工が施されています。

以前ご紹介したMP5A5は、現在よりも加工基準が緩かった1990年代に輸入されたもので、無可動実銃として最低限度の加工が施された「旧加工品」に分類されるものです。

旧加工品は機関部などに設けられたスリット加工をはじめ、外観上の破壊が必要最小限に抑えられ、ハンマーなど撃発に必要な部品を除くトリガー・メカニズムも大部分が残っているのが特徴です。また、排莢口から覗くボルト・キャリアーも閉じた状態で加工されていることが多く、一見しただけでは実銃との外観上の区別が困難な個体が多いのも特徴といえます。

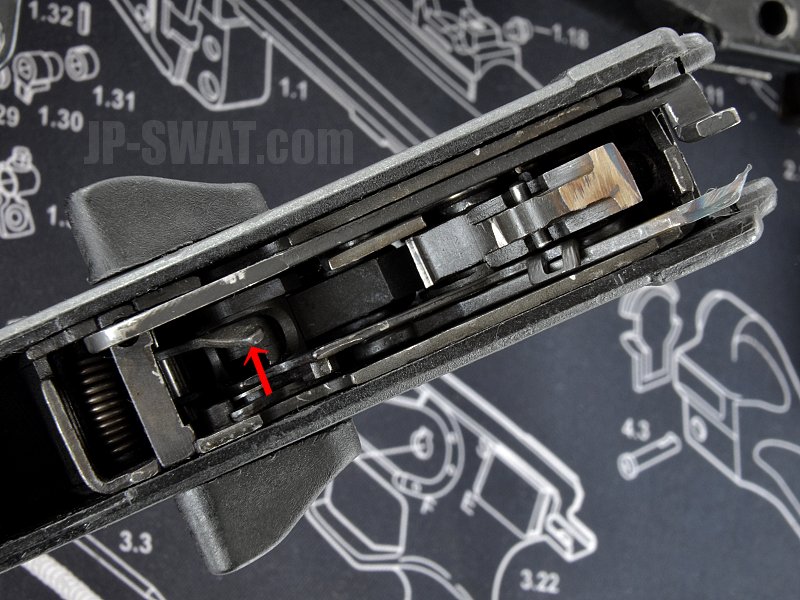

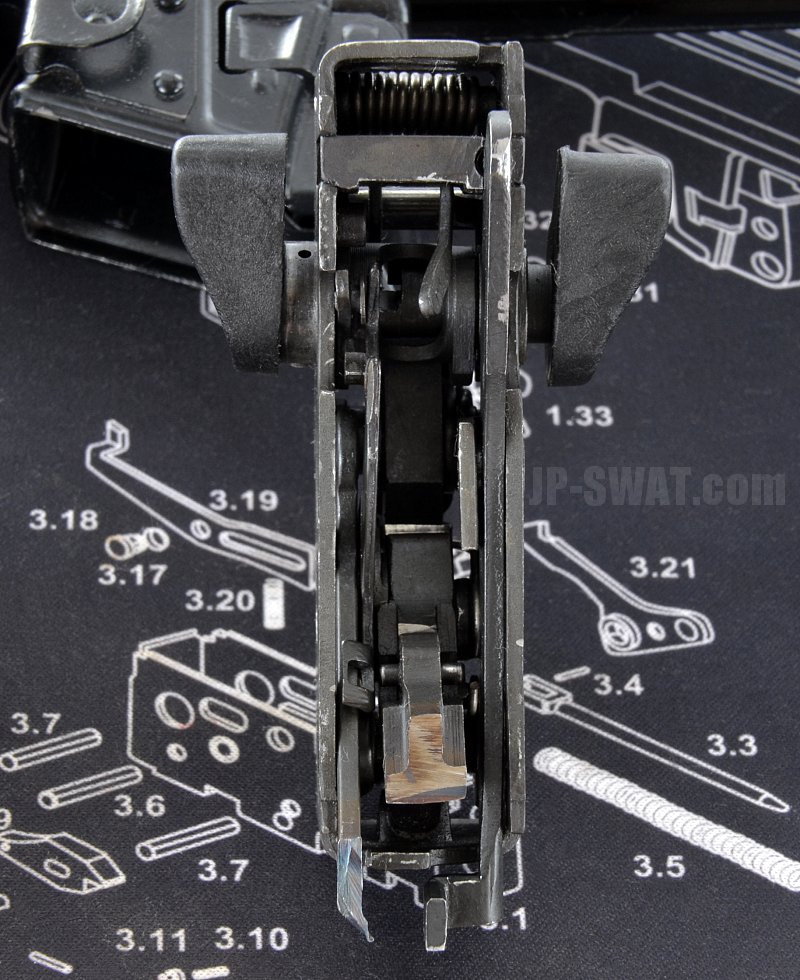

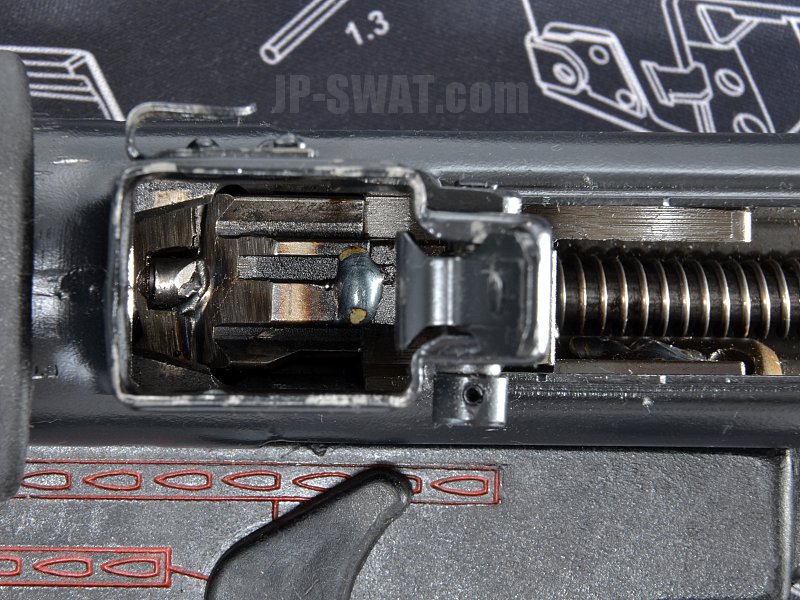

一方、今回入手したMP5A3は、加工基準の厳しくなった新加工品に分類されるもので、ボルト・キャリアーは開いた状態で溶接加工され、本体のスリット加工箇所も増しています。トリガー・ハウジング内部のトリガー・メカニズムもトリガー・テンションを保持するトリガー・スプリングが残されている程度で、ほとんどが除去されています。

ただ、この新加工品についても特に近年輸入される個体は、不正改造防止の観点から一層加工基準が厳しくなっています。以前ご紹介したIMI UZIのように、初期の新加工品に比べて本体のスリット加工箇所がさらに増していたり、トリガー・スプリングも除去され、トリガー・テンションすらない(トリガーは固定されずプラプラの状態)、さらにマガジンの実銃への転用防止の観点からマガジン・スプリングまでも除去されているなど、徹底した加工が施されています。

本個体は新加工品でも初期の部類で、オリジナルのトリガー・スプリングとマガジン・スプリングは残されています。

前置きが長くなりましたが、早速パーツごとに細かく鑑賞していきます。

既に所有しているMP5A5は、本体の刻印から英国警察で実際に運用されていた個体であることが分かりました。しかし、本体に製造国を推定する刻印が見当たらず、製造メーカーまでは特定できませんでした。

今回入手したMP5A3は、レシーバー上部に鮮明に“HK MP5”と打刻されており、正真正銘のH&K社純正品であることが分かります。

また、右側には7桁のシリアル・ナンバーに続いて、1976年の製造年が打刻されています。

“C205XXX”から続く製造番号が打刻された同等の個体は、過去のシカゴレジメンタルスさんでも複数挺の取り扱いがあり、日本国内でも本品の兄弟が何人も存在しているはずです。

ボルト・グループなどが内蔵された円筒形の金属製レシーバーは、生産効率と耐久性を両立させるため、薄いスチール版をプレス加工して成形されています。

レシーバー表面は、防錆などの耐腐食性に優れたパーカーライジング(リン酸塩被膜)処理による化成皮膜処理加工を施した後、効率性の高さから大量生産品の塗装に多用される静電塗装が施されています。

初期に生産されたMP5は、本品と同じく灰色がかった黒色塗装でしたが、現行生産品で見られるように後に艶消しの黒色塗装の表面仕上げに改められました。

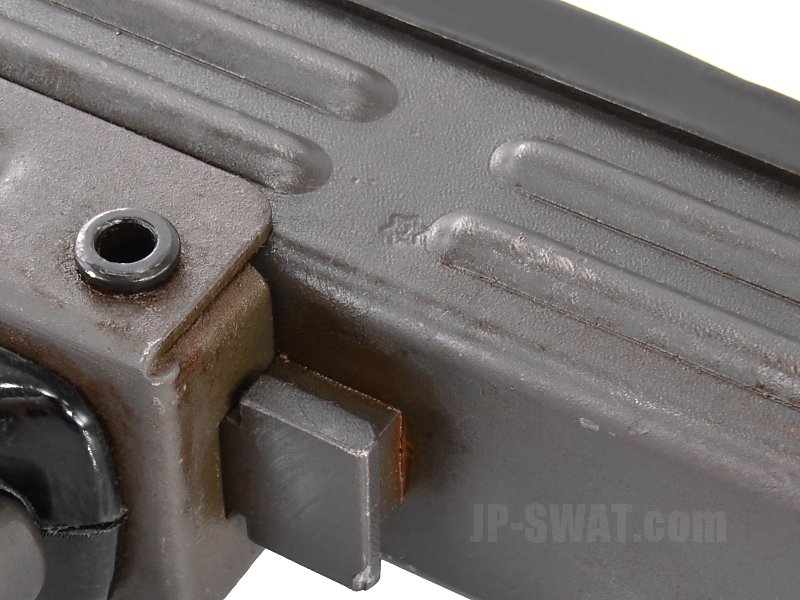

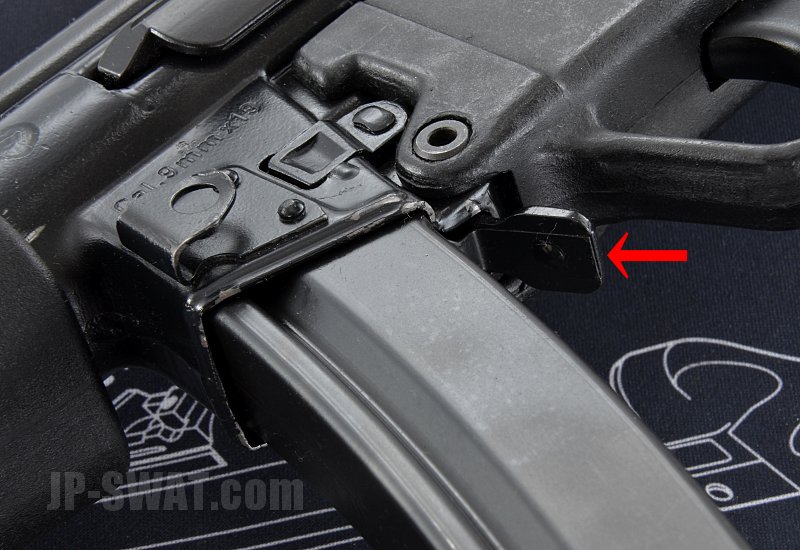

マガジン・ハウジング部分の口径刻印は、第三国によるライセンス製造品に多い“Cal.9mm×19”の英語刻印ではなく、本家本元の証左であるドイツ語の“Kal.9mm×19”表記となっています。

また、マガジン・ハウジング左側面には、刻印下部にスチール製のスリング・クリップがリベット接合で固定されています。

1970年代、MP5のために専用開発されたH&K純正の多機能3ポイント・スリング(R2マルチ・パーパス・キャリング・スリング)を装着した際、スリングに設けられた金具の輪部分をこのスリング・クリップに引っ掛けることで、身体の前面に銃を保持することができます。

およそ腹から胸の付近で銃がコンパクトに固定され、両手が自由に使えるようになるため、移動時や作業時などに便利な機能です。

スリングの金具を引っ掛けた状態で急遽戦闘状態になった場合でも、そのまま銃を前面に構えて射撃姿勢に移行すれば、スリング・クリップに仮固定されていた金具は簡単に外れる仕様のため、よく考えられた合理的なデザインであることが分かります。

蛇足ですが、東京マルイの電動ガンMP5シリーズなどは、このスリング・クリップを実銃どおりのリベット接合ではなく、ネジ止めで再現しているため、外観のリアリティは見劣りしています。コストと素材の組み合わせ両面から難しいのは分かりますが、実銃との差異として外観上かなり目立つ部分ですから、ダミーでもいいので改良してほしいものです。

続いてグリップ周辺を見ていきます。

トリガー・ボックスを内蔵するトリガー・ハウジングを兼用したグリップ・フレームは、初期型MP5シリーズ最大の外観的特徴である3ポジション・トリガー・グループを搭載した“S-E-F”タイプです。

この軽量かつ堅牢なポリマー製トリガー・ハウジングは、MP5シリーズの開発ベースとなったG3アサルト・ライフルに倣ったデザインが採用され、射手の手指に馴染むようフィンガー・チャンネルが成型されています。

当初、固定ストックやハンドガードと同じく、軍用としては強度に不安のあるアクリル樹脂製だったトリガー・ハウジングですが、これらの部品は1973年にはグラス・ファイバーが混入されたガラス繊維強化プラスチックに材質が変更され、耐久性が強化されています。

また、当初はG3と同じように、トリガー・ハウジングのグリップ底部が閉鎖されていたMP5ですが、1973年には本品と同じく現行の開放型のデザインに変更されました。

なお、本個体のトリガー根本前方に設けられた細長いスリットは、新加工基準の無可動加工に伴い開けられたもので、加工前の実銃にはありません。

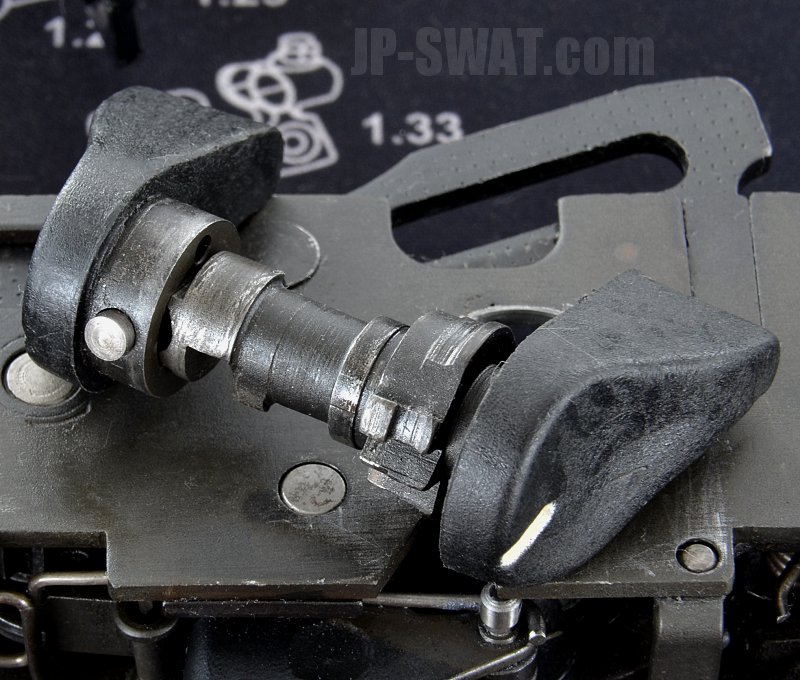

金属製のファイアー・コントロール・セレクターは、射手から見て左側面のみに設けられており、グリップに刻まれたフィンガー・チャンネルのデザインを見ても右利き射手の使用のみを想定しているようです。

セレクター位置表記はドイツ語の頭文字をとった“S(Sicher:安全)-E(Einzelfeuer:単発)-F(unbegrenzter Feuerstoß:全自動射撃)”仕様。

後述の改良型を除き、非ドイツ語圏への輸出仕様や第三国におけるライセンス生産品でもS-E-F表記のMP5は長らく使用されていますが、一部のライセンス生産品では“S-1-15/30”の数字表記や、アラビア語をはじめ運用国の言語に合わせた表記など、いくつかのバリエーションが確認されています。

“カチッ、カチッ”と明確なクリック音を発して可動するセレクターは、VFC MP5シリーズなどのトイガンとは比較にならないほど硬く、改めて実銃であることを認識させられます。

右側面にセレクターは設けられていませんが、S-E-Fのセレクター位置状態を識別することは可能です。

1970年代から1980年代にかけて、イタリア軍の次期制式アサルト・ライフルのトライアル向けに、H&Kとフランキで共同開発された5.56x45mm NATO弾薬準拠の“G41”では、当時のイタリア軍の要求から新たに3ショット・バースト機能が組み込まれた4ポジション・トリガー・グループが開発され、さらにデザインを変更した新型トリガー・ハウジング(グリップ・フレーム)が搭載されました。

この新型トリガー・ハウジングでは、左利き射手にも対応したアンビデクストラス・デザインの採用に伴い、旧型グリップに成型されていたフィンガー・チャンネルは廃止され、凹凸のないシンプルかつストレートなグリップ形状が採用されました。

併せて新形状となったコントロール・セレクターも両側面に設けられています。また、現在ではH&Kを象徴するアイコンとなったセレクター位置表記の図柄ですが、このとき後の世界市場への輸出普及を見込んだユニバーサル・デザインとして、言語的制約を受けないピクトグラム表記に改められました。

最終的にイタリア軍次期制式アサルト・ライフルには国産のベレッタAR70/90が選定され、トライアルに敗れたG41はその後もサービス・ライフルとして制式採用する国もなく、商業的には全く成功しないまま1990年代には生産を終了しています。しかし、この過程で開発された新型トリガー・グループは、G3シリーズをはじめとした既存のH&Kウェポン・システムと完全互換性を有しており、HK33シリーズ、MP5シリーズなど弾薬口径の異なるグループにも移植搭載が可能でした。

過去の生産資産を有効利用するべく、H&Kはこの新型トリガー・グループやトリガー・ハウジングを既存のHK33シリーズやMP5シリーズの改良型に搭載することを計画します。

1985年に発表されたMP5シリーズの第2期改良型では、この新型トリガー・ハウジングが標準装備され、さらに3ショット・バースト機能を有する4ポジション・トリガー・グループの搭載されたMP5A4/A5がシリーズに追加されました。

その後、アメリカ海軍の要求から1986年に開発された特殊作戦仕様のMP5-N(Navy)では、改良型の3ポジション・ネービー・トリガー・グループとトリガー・ハウジングが採用されています。

当然、本家ドイツやアメリカで生産されている現行生産のMP5シリーズは、今ではお馴染みとなった改良型ピクトグラム表記のトリガー・ハウジングが採用されています。しかし、アメリカの銃器愛好家をはじめ、一部にはフィンガー・チャンネルの刻まれた旧型のS-E-Fタイプの方が使いやすいというユーザーも多く、近年までドイツ純正のS-E-Fトリガー・ハウジングの供給が続いていました。

続いてフロント周辺を眺めます。

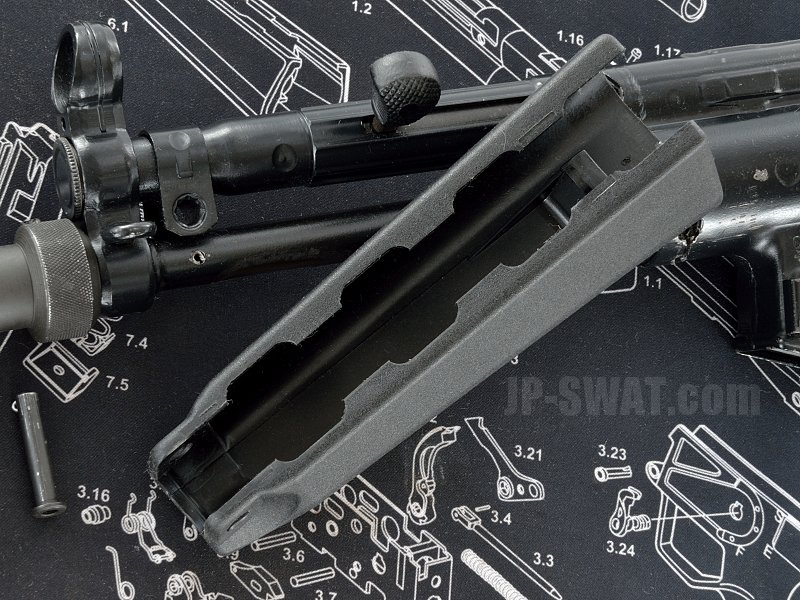

初期型のMP5に備えられた細身のハンドガードは、改良型の登場した現在では“スリム・ライン”仕様と呼ばれて区別されることが多く、S-E-Fトリガー・ハウジングに並び、ハンドガードを備える旧型MP5Aシリーズの大きな外観的特徴です。

前述したように、当初はアクリル製だったハンドガードですが、後にグラス・ファイバーを混入したガラス繊維強化プラスチックに仕様変更され、強度が増しています。

1980年代には、幅広で把持しやすく、放熱性能にも優れた熱地対応仕様の改良型(通称“トロピカル”仕様)ハンドガードに更新されています。

実戦使用における戦術的優越性の良し悪しは別として、外観的な美しさだけを求めれば、個人的にはスリム・ライン仕様の方が銃全体としての一体感があるため好みです。

ボルト・グループに繋がるコッキング・ハンドルは、もちろん溶接固定されているため、動きません。ちなみに本個体製造年の前年である1975年、このコッキング・ハンドルも操作性を向上させた新型デザインに改良されています。

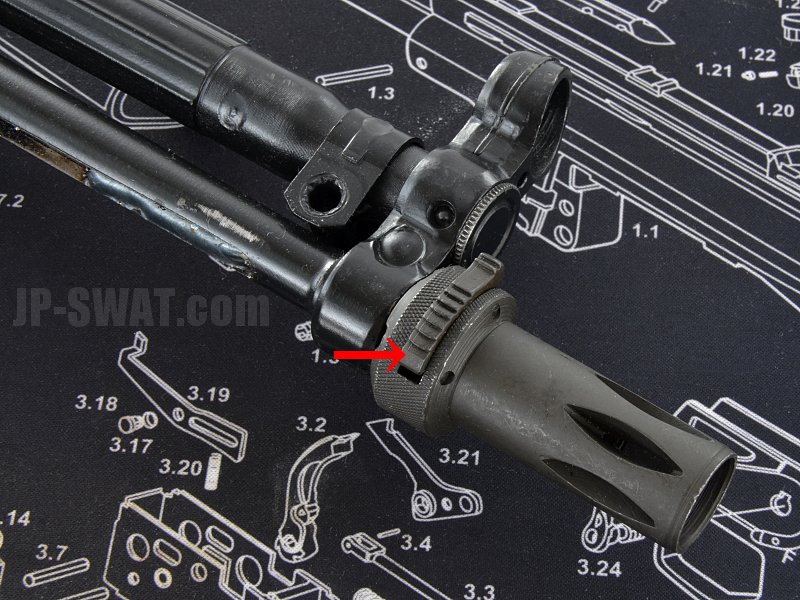

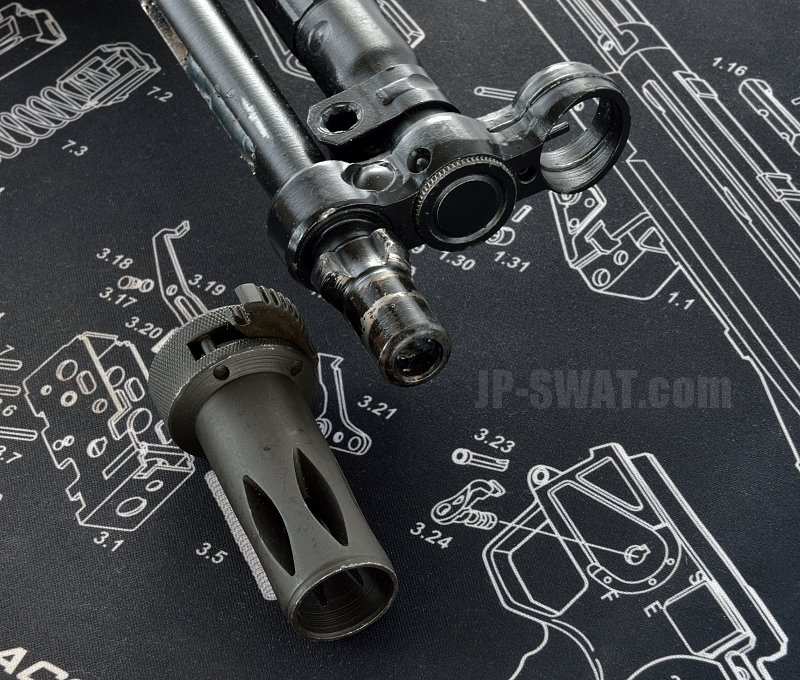

銃身の先端部分であるマズル周辺を眺めます。

銃身内には鉄芯が挿入され、溶接固定されていますが、マズルからは銃身内の凹凸上のライフリングが僅かに確認できます。

マズルからの弾頭射出直後、弾頭を後方から加速しながらマズルから高速で放出される高圧の発射ガスは、その複雑な気流から飛翔中の弾頭の弾道に直接作用するため、過渡弾道の跳起角に大きな影響を与えます。

この影響を抑制するため、マズル内側にはマズル・クラウンと呼ばれる面取り加工が施されています。

また、バレル先端付近に3点の突起(ラグ)が設けられた3ラグ・バレル・システムは、1960年代に設計された原型のHK54には設けられておらず、改良されたMP5シリーズの特徴のひとつです。

この3ラグを用いることで、対応したフラッシュ・ハイダーやサプレッサー、グレネード・ランチャー、空包射撃用のブランク・アダプターなどのマズル・オプション・デバイスをワンタッチで着脱することが可能となり、特殊作戦への順応性を高めました。

近年、B&Tが老朽化したMP5シリーズの買い替え需要を狙って展開する次世代サブ・マシンガンであるAPC(Advanced Police Carbine)9シリーズでも、旧来のMP5向けマズル・オプション・デバイス資産を流用できるよう、この3ラグは継承されています。

なお、前述したアメリカ海軍仕様のMP5-N(Navy)では、3ラグに加えて、銃身先端外周には古典的なスクリュー取付け方式サプレッサーの装着に対応したスクリューが刻まれています。サプレッサーを装着しないときはスクリュー・ガードで、繊細なスクリューを保護できる構造となっています。

H&K特有のサイト・システム。

サブ・マシンガンとして開発されたMP5シリーズですが、開発ベースとなったG3アサルト・ライフルの撃発機構だけでなく、サイト・システムの設計も継承されたことで、旧来のサブ・マシンガンとは一線を画する精密射撃を補助しています。

フロント・サイト・ブレードを用いた棒照星(ポスト・サイト)は、原型のHK54では露出状態にありましたが、外力による破損を防止するため、改良量産型のMP5では、コッキング・チューブやバレルを通したフロント・サイト・タワー(フロント・サイト・ベース)で保護する構造が採用されました。

また、ポスト・サイトを保護するフロント・サイト・タワー上部の円環部は、至近距離での瞬間的な照準の求められるCQB(近接戦闘)でも役立ちます。

レシーバー上のリア・サイト・ベースに半固定された回転ドラム方式の環孔照門(ピープ・サイト)。

ドラムには90度ごとに小から大へ、直径の異なる4つの環孔が設けられており、ドラムを指で持ち上げながら回転させることで任意の環孔をセットできます。

原型のHK54には、射距離100mで固定されたL型フリップ・アップ方式のリア・サイトが装備されており、可倒させることで簡易照準用のスクウェア・ノッチのオープン・サイトと、精密照準用のピープ・サイトが選択できました。

その後、MP5への改良を経て1966年には現行の回転ドラム方式のリア・サイトが標準装備されるようになりました。

改良前のサイト・システムと異なり、この環孔は射距離に応じたものではなく、周辺環境の照度や照準精度の求められないCQB任務などに応じて使い分けます。

例えば照度の十分な昼光下では小さい環孔、薄暗い屋内では大きい環孔をセットすることで照準精度を維持できますし、遠距離での射撃精度の求められないCQB環境下では大きい環孔をセットすることで、至近距離での瞬間的な射撃に対応することができます。

また、リア・サイトはドライバー様の専用工具を用いることで、上下左右の位置を微調整することも可能です。

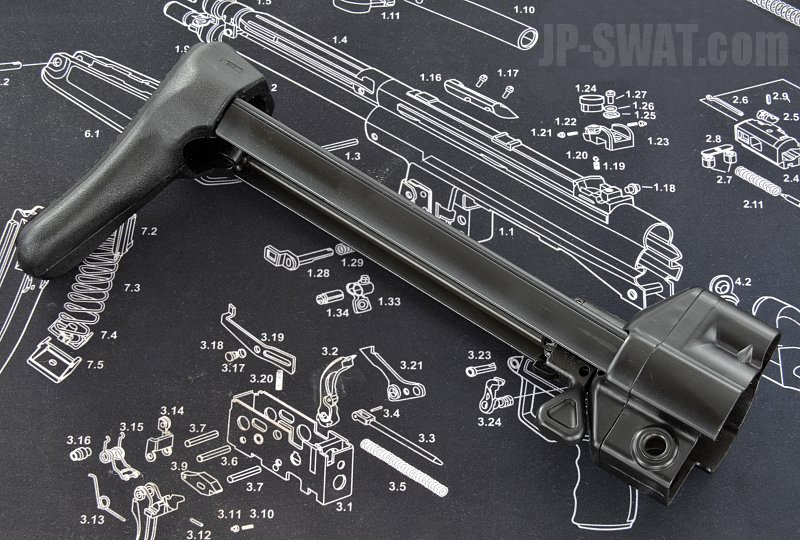

S-E-Fポジション・トリガー・グループに加え、MP5A3の大きな特徴のひとつである伸縮式のリトラクタブル・ストック。後述しますが、現在では初期型のMP5シリーズに搭載された旧型に分類されるストックです。

これが固定式のフィクスド・ストックになるだけで、バリエーション的にはMP5A2になってしまうため、ある意味では一番重要な部品です。

それでは早速、ストックを展開します。

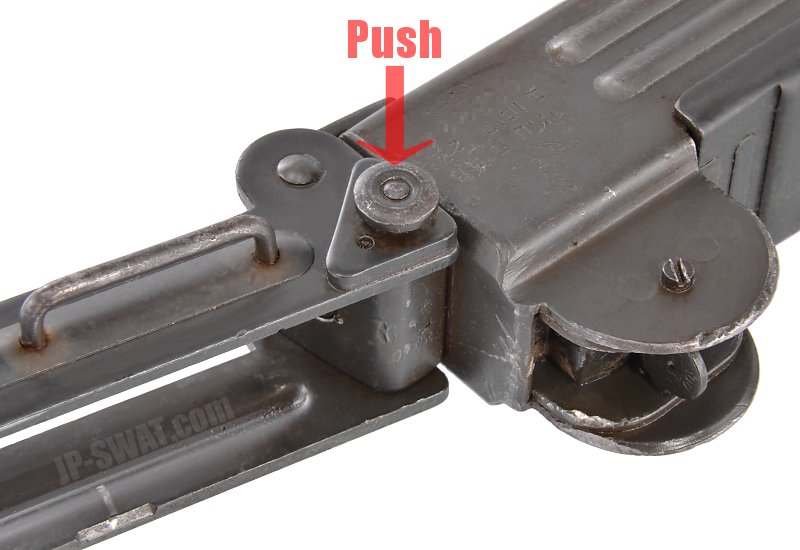

まず、基部にある三角状の金属製可倒式レバーを横に押します。

するとエンド・キャップに内蔵されたバネの圧力により、ストックが僅かに後方へ飛び出します。

こんな感じですね。

あとは片手でバット・プレート部分を掴み後方へ引き出すと後端でロックが掛かり、展張状態で固定されます。

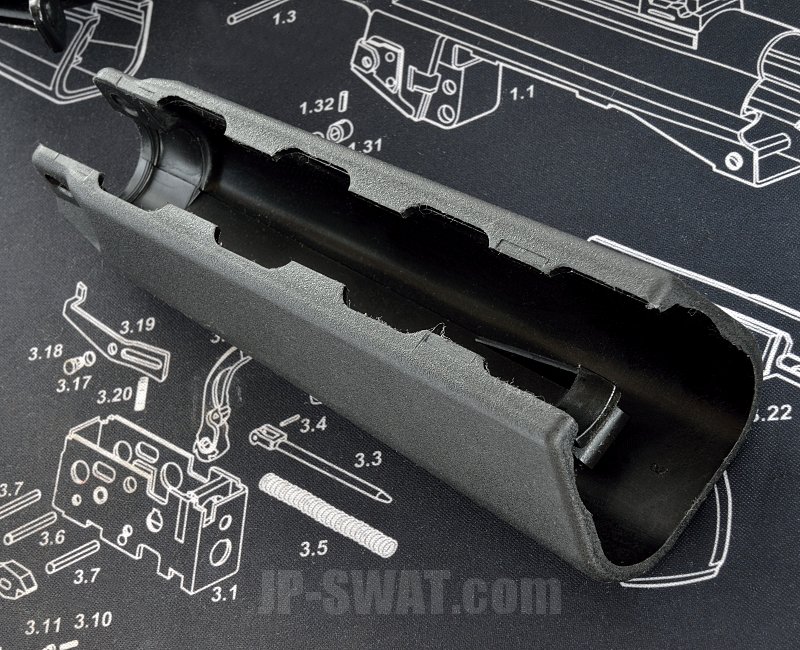

エンド・キャップに内蔵された突起部分。改良型のリトラクタブル・ストックでは、エンド・キャップ後端やストックの伸縮に用いる可倒式のレバーが金属製からポリマー製に変更され、軽量化が図られています。

しかし、一部のユーザーからは、軽量化のメリット以上に、耐久性の低下によるデメリットを心配する声もあるようです。

肩当て部分であるバット・プレートは、ポリマー製。

原型のHK54にも同形状のリトラクタブル・ストックが装備されていましたが、このバット・プレート部分はストック・フォークと同じく、金属製でした。

改良型はポリマー製に変更されましたが、ストック・フォークから繋がる金属製のインナーが内蔵されているため、強度的な不安は感じません。

ストックを完全に展張したロック状態。旧型ストックは、収縮時と展張時の2ポジションです。

なお、1990年代後半に登場した強装弾薬対応の改良型MP5であるMP5F(MP5E2)に搭載され、後に現行型のMP5シリーズにも標準装備されている改良型のF(フランス)タイプ・ストックでは、3ポジションと4ポジションのロッキング・ポジションが選択できるようになり、防弾装具の着用など現代の戦術装具への順応性を高めました。

前述したとおり、旧型リトラクタブル・ストックの主要部品は堅牢な金属製のため、このストックだけでも拳銃1挺分に近い約700gとズッシリとした重量があります。

その分、ストックを展張した際の剛性は非常に高く、グラつきなども殆どないため、肩当てした際の安定感は抜群です。

ただ、歩哨や哨戒などの長時間におよぶ携行を考えると、この重量はかなり気になると思います。主要部品がポリマー製で軽量なフィクスド・ストックやB&T社製のフォールディング・ストックに換装するだけで、だいぶ軽くなりそうです。

ヨーロッパで空港警備や街頭警備にあたるオペレーターなど、どちらかと言えば昔から軽量なフィクスド・ストック仕様のMP5を携行している勝手なイメージがあるのですが、射撃時の安定感以上に重量による負担軽減の意味もあるのかもしれませんね。

四六時中、街頭で銃のオープン・キャリーを強いられる歩哨・哨戒任務などで、MP5A2とMP5A3のどちらか選べるのなら、個人的には迷わず軽量なフィクスド・ストック仕様のMP5を選択すると思います(そんな機会は転生でもしなければありませんが・・・)。

付属のマガジンは、緩やかなカーブを描いたバナナ形状のカーブド・マガジン。

原型のHK54から改良量産型の初期型MP5シリーズは、旧来のサブ・マシンガンでは一般的な箱型ストレート・ボックス・マガジンを装備していました。しかし、ダイナミット・ノーベル社が開発した新型弾薬“Action”使用時の装弾不良を改善するため、1977年以降は現行のカーブド・マガジンに変更されています。

本個体がちょうど前年である1976年製造品ですから、旧来のストレート・マガジンの組み合わせでも違和感はないことになりますね。

本体はプレス加工された堅牢なスチール製で、耐久性は申し分ありません。

マガジン下部側面には“9mm x 19”の口径表記が打刻されています。

ちなみにAからJ/Kのアルファベット11文字で表記されるH&K特有のデート・コーディングは、各アルファベットに

A=0

B=1

C=2

D=3

E=4

F=5

G=6

H=7

I=8

J/K=9(“J”はマガジン、“K”は銃器本体に使用)

の数字が割り当てられ、アルファベット2文字で製造年の西暦下2桁を意味します。

なお、H&Kは米国におけるLE及びミリタリー向けマガジンの法規制後、デート・コーディングの割り振り規則を変更しています。この新たなデート・コーディングに関する公式資料がH&Kからは公開されていないため、刻印からの製造年特定には本国のマニアも苦労しているようです。

上部のマガジン・リップ部分からは、銀色のマガジン・フォロワーが確認できます。

マガジンは本体内に複列で弾薬を保持するダブル・カーラム方式。アサルト・ライフルやサブ・マシンガンでは標準的なダブル・ポジション・フィード方式が採用され、薬室への弾薬装填時にマガジン・リップに位置する弾薬が左右交互に入れ替わります。

試しにダミー・カートリッジを装填してみます。

設計上は30発の9mmパラベラム弾を装填することができますが、他の銃種と同じように実戦部隊では装弾不良などのマルファンクションを考慮し、数発減らした状態で携行することが多いようです。

背面に設けられた3箇所の確認孔から、10発単位で残段数を視認することができます。

現行のマガジンには、この装弾数30発容量の標準マガジンに加え、要人警護用の短縮モデルであるMP5K(クルツ)シリーズでの使用を想定した装弾数15発容量のショート・マガジンが存在します。

また、後に米国のBata社が大容量ツイン・ドラム・マガジン・シリーズの“C-MAG”にMP5専用の装弾数100発容量モデルを加えています。圧倒的な火力を誇るMP5専用のC-MAGは、アメリカ海兵隊の憲兵隊(MP)に所属し、MP5-Nを装備して基地警備任務を担うSRT(特別対応班)などの戦術部隊での使用が確認できます。

最後に排莢口付近を眺めます。

排莢口後方には排莢リフレクターが装備されており、排莢された薬莢が射手の顔面方向に飛ばないように考慮されています。

排莢口からはボルト・キャリアーに接続されたボルト・ヘッドが確認できますが、無可動加工に伴いボルト・ヘッドは半分以上が切断され、内蔵されていたロッキング・ピースは除去されています。

ダミー・カートを装弾したマガジンを装着します。

排莢口からカートが確認できるので、モデルガンのような感覚を味わうことができます。

コッキング・ハンドルは前進状態で固定されているので外観上のリアリティには欠けますが、ボルト・キャリアーが閉鎖された旧加工品では味わえない光景です。

最新のモジュラー・レール・システムを搭載した近代化MP5シリーズもカッコ良いですが、GSG-9やSASが歴史的対テロ作戦で大活躍した1970年代から1980年代にかけての元祖対テロ特殊部隊仕様MP5といえば、やはりこの初期型のシンプルなスタイル一択です。

うーん、このスリムで流麗なデザインが単純に美しいですね~。

次回はトリガー・パックの取り外しを含む分解編をお送りしたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

参考文献

L.トンプソン 『MP5サブマシンガン』 並木書房,2019年

床井雅美 『最新サブ・マシンガン図鑑』 徳間文庫,2000年

――― 「H&K-MP5ストーリー」 『Gun』 国際出版,1995年8月号

――― 「H&K-MP5ストーリー 第2回」 『Gun』 国際出版,1995年9月号

――― 「H&K-MP5ストーリー 完結編」 『Gun』 国際出版,1995年11月号

|

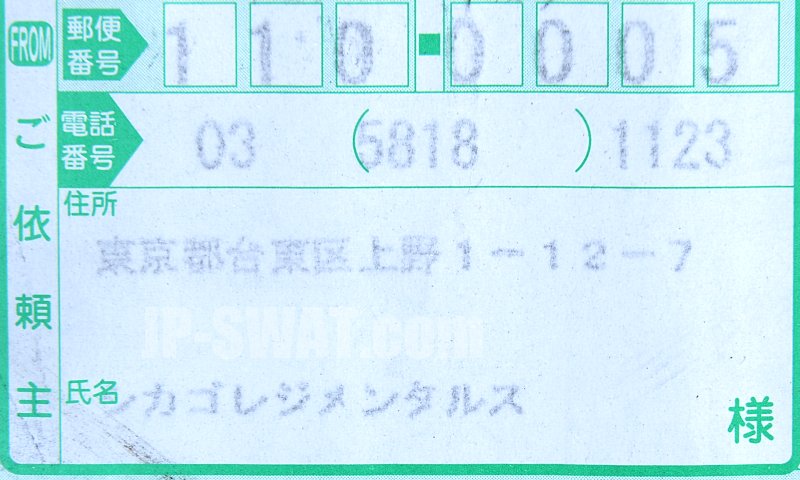

2020年08月31日

金属製美術品・・・その3

金属製美術品・・・もとい無可動実銃コレクションに新しい仲間が加わりましたので、ご紹介します。

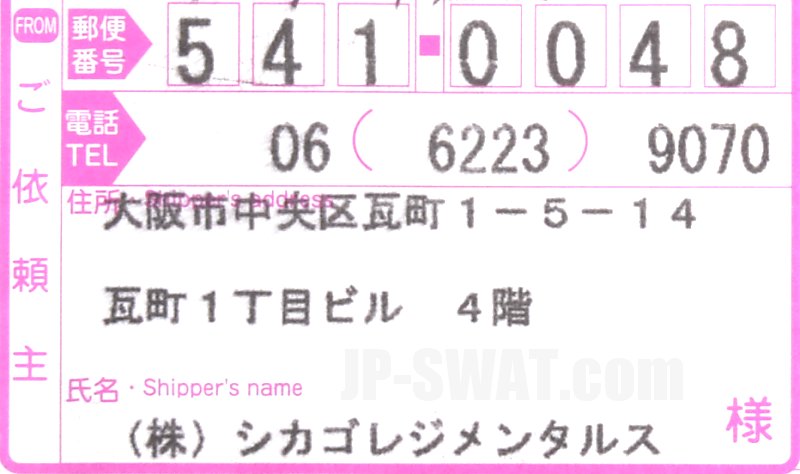

無論、今回も日本唯一の無可動実銃専門店であるシカゴレジメンタルスさんからの購入です。

今回は東京上野店在庫品のため、東京からの発送でした。

もはや説明不要かと思いますが、無可動実銃とは実銃の発射機能を排除する加工を海外で施し、公的機関の検査を受けて合法的に輸入された装飾品の総称です。

銃身内部や薬室などは溶接閉鎖され、実弾の装填は不可能な構造になっており、ボルトなどの発射機能に関連する可動部品も溶接されています。

便宜上「無可動実銃」と表記されますが、銃刀法上の実銃(真正銃)には該当しないため、国内における無可動実銃の売買や所持に法的制約は一切ありません。

毎度、お馴染みとなった「金属製美術品」の品名表記。

個人的には美術品という高尚な感覚は一切なく買っているので、毎回不思議な気分になります。

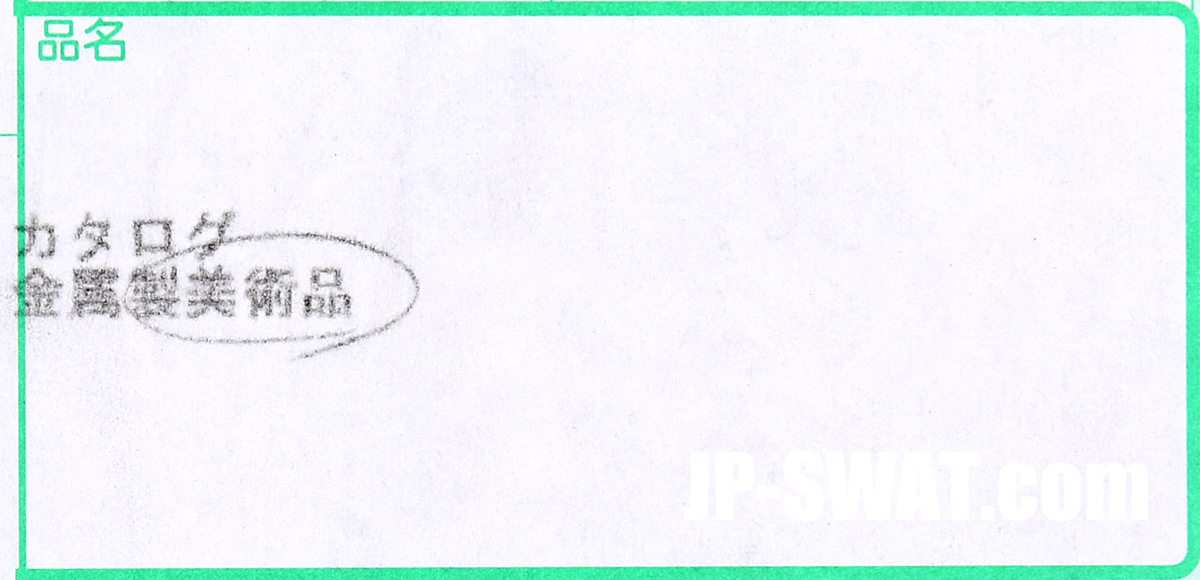

早速、開封。

ズッシリとした段ボールからプチプチで包まれた金属塊(一部プラスチック)を取り出します。

毎度、“これでもか!”という厳重な梱包には安心感を覚えます。

なんだかんだで、この梱包を解いているときが一番ワクワクしますね。

黒光りした銃の地肌が垣間見えると同時に、ほのかなガンオイルの香りが鼻をくすぐります。

ここまで見えれば、何の銃かはもうお分かりですよね。

ということで開封完了。う~ん、美しい・・・。

お分かりのとおり、今回の新しい仲間はH&K社製MP5A3サブ・マシンガンです。

“またMP5かよ!”と思われるかもしれませんが、MP5が好きなので仕方ないのです。

特に今回は第三国生産品ではなく、ドイツ“HK”の製造刻印が打刻された正真正銘のH&K生産品を入手することができました。

さて、とりあえずの調達報告でしたが、各部のディティールや分解結合については今後ご紹介する予定です。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2020年04月21日

HK MP5 4 Position Ambidextrous Trigger Housing German

ドイツH&K社製MP5サブ・マシンガン専用のメーカー純正実物4ポジション・アンビデクストラス・トリガー・ハウジングです。

フルオート、3バースト、セミオート、セーフティの発射機能を有し、両利きに対応するよう両側にセレクター・レバーを搭載した4ポジション・トリガー・グループの内蔵に対応しています。

各発射ポジションは現行のHKウェポンで定番となった弾丸マークのピクトグラム表記が両面に採用されており、運用国の言語的制約を受けず、視覚的に発射ポジションを認識することができます。

ハウジング本体は軽量かつ耐腐食性に優れた合成樹脂が採用されており、プッシュ・ピンとの接合部となる内側を中心に補強用の金属フレームがインサートされています。

ハウジング内部には、対応した実銃用の各種トリガー・グループのほか、トイガンでもVFCが製造するガス・ブローバックMP5シリーズのトリガー・グループであれば、無加工で内蔵することが可能です。

VFC MP5Kの実物4ポジション・トリガー・ハウジング換装については、こちらの記事(HK MP5K 4 Position Ambidextrous Trigger Housing German)を参照願います。

今回はVFCのMP5ではなく、無可動実銃のMP5A5に付属していたトリガー・ハウジングを換装したいと思います。

このMP5はレシーバーに英国警察で運用される小火器用のプルーフ・マークが打刻されており、実際に英国警察へ供給されていた個体です。ただ、購入時に標準搭載されていたトリガー・ハウジングは、第三国で生産されたOEM製品のようで、デザインは同一ながらH&K純正品に打刻されているH&Kの表記がなく、また経年劣化から表面の梨地加工が薄れ、ピクトグラム表記にもかすれが目立ちます・・・。

本品の生い立ちについては、こちらの記事(無可動実銃 MP5A5 鑑賞編)を参照願います。

ということで、化粧直しのため古いトリガー・ハウジングを新品の純正品と換装します。

換装作業自体は非常に簡単で、工具類は一切不要です。

まずはフィールド・ストリッピングの手順で、ショルダー・ストックを取り外し、レシーバーとトリガー・ハウジングを固定する前後2本のプッシュ・ピンを抜き取ります。

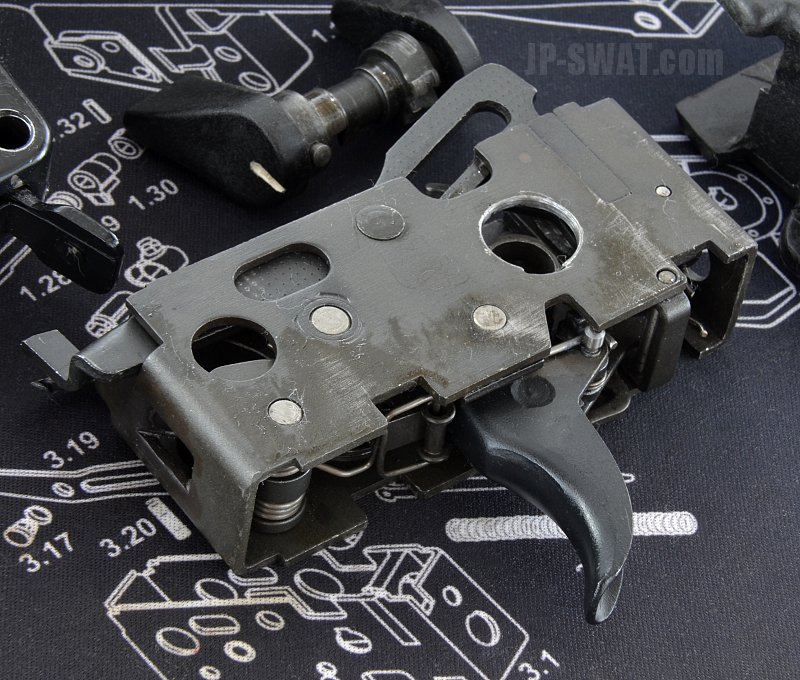

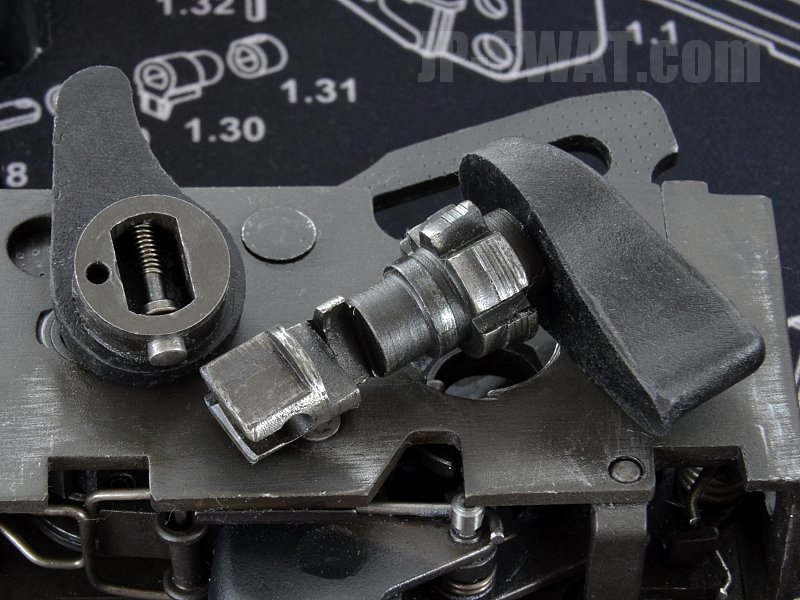

レシーバーからトリガー・ハウジングを取り外したら、今度はトリガー・ハウジングからトリガー・グループを抜き取ります。

この作業も工具はいりませんが、少しコツが必要なので通常分解・組み立ての詳細手順は下記の動画を参照願います。

抜き出したトリガー・グループを新しいトリガー・ハウジングに挿入し、セーフティー・レバーを元どおりにセットして機能点検を済ませれば、移植完了です。

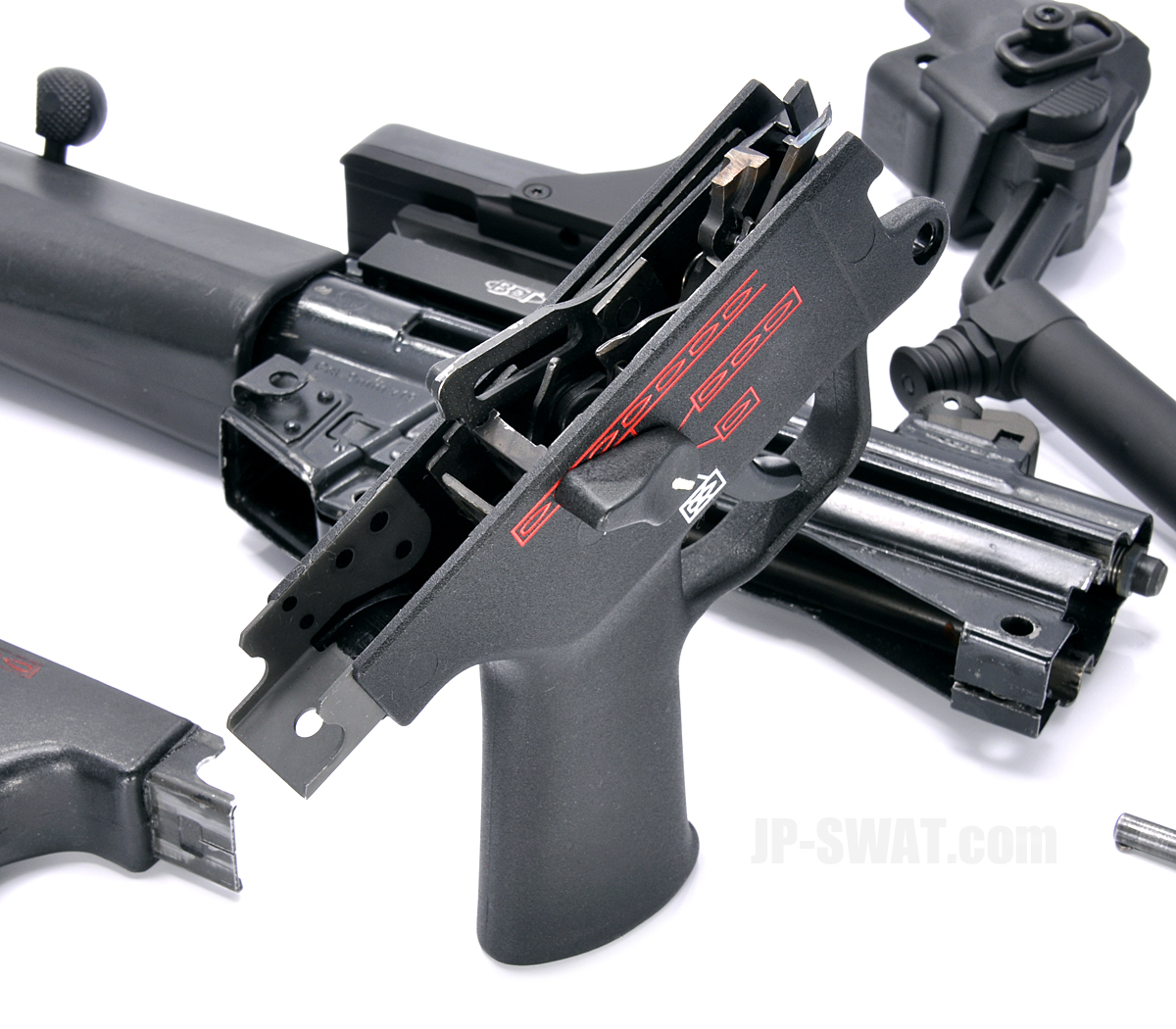

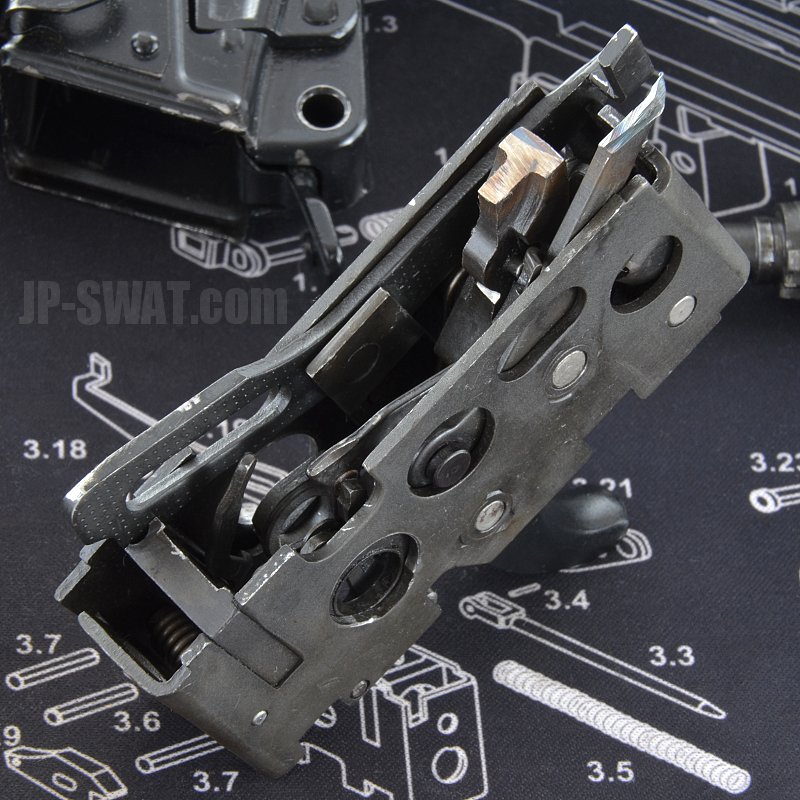

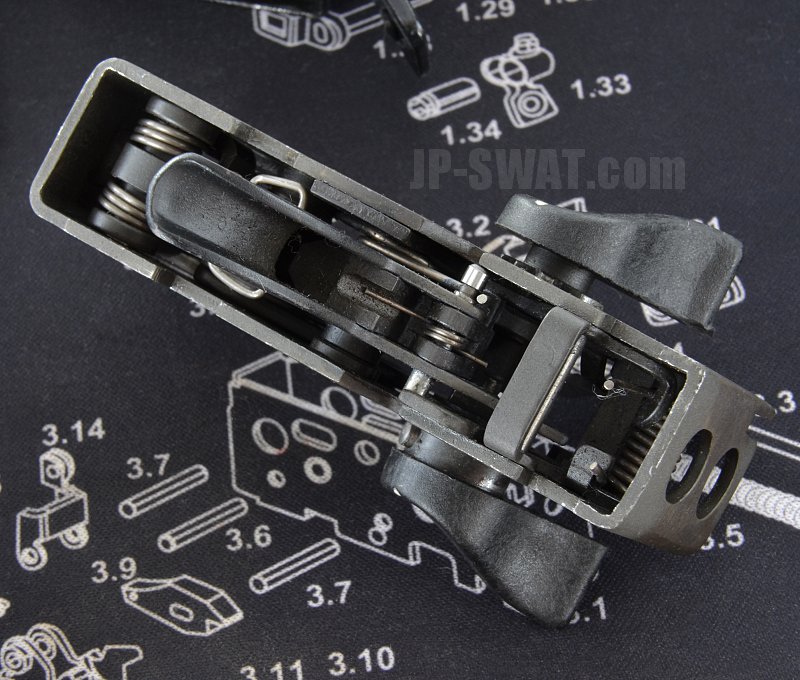

移植した3バース・メカニズム搭載の4ポジション・トリガー・グループを真上から眺めます。旧来の“SEF”3ポジション・トリガー・グループに比べ、非常に複雑なメカニズムが目立ちます。

トリガー・ハウジングへのトリガー・グループの移植作業は、一切の抵抗感なく非常にスムースに行え、全くストレスを感じません。派生型同士で部品の共通化を図ったシステム・ウェポンとして、非常に優れた完成度と工作精度であることを実感できます。

なお、本品はMP5Kを除くフルサイズMP5シリーズのほか、MP5の民間市場向けセミオート・カービンであるHK94、5.56x45mm NATO弾薬に準拠したアサルト・ライフル・シリーズであるHK33/53/93(HK33の民間市場向けセミオート・ライフル)にも対応しています。

ハウジング前部の金属フレームには、MP5の製品番号を意味する“62”に続き、6桁の製造番号、対応弾薬、HKの社名等が刻印されています。

最後にトリガー・グループを移植した新しいトリガー・ハウジングを組み込み、ショルダー・ストックを元に戻せば換装作業は完了です。

作業時間は慣れれば1~2分程度といったところでしょうか。

トリガー・ハウジングを新しくしただけで、大分見栄えが良くなりました。

本品は新品として入手し、上記のとおり無可動実銃に組み込み、撮影等で使用した中古品となります。

VFC MP5 GBBには無加工で装着可能ですが、実銃と規格の異なるトイガンには取付けできません。

保管場所 「A」

品名 「実物 ドイツH&K純正 MP5 4ポジション グリップフレーム VFC MP5 GBB対応」

状態 「中古品」

数量「1」

開始価格 「39,800円」

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2018年12月28日

無可動実銃 IMI UZI 分解編

前回の記事で無可動実銃“IMI UZIサブ・マシンガン”鑑賞編をご紹介しましたが、今回は分解編をお送りします。

無可動実銃といっても全ての部品が溶接固定されているわけではなく、撃発機構に関係する可動部品を除き、モデルガンのように基本的なフィールド・ストリッピング(通常分解)を楽しむことができます。

まずは銃本体からマガジンを外します。どの銃種に関わらず、マガジンを抜いて薬室の抜弾を確認するのは、通常分解の基本です。

付属のマガジンはイスラエル国防軍(IDF)放出のUZIでは標準的な25発容量で、9x19mm弾薬に準拠したダブル・カラム、ダブル・ポジション・フィーディング仕様です。

上部のマガジン・リップ及びフォロワー周辺。マガジンは銃本体と同じく、プレス加工による堅牢なスチール素材が採用されています。

マガジン両側面には装弾10発以降5発ごとに残弾確認孔が設けられています。

本来の未装弾マガジンであれば残弾確認孔から、マガジン・スプリングが垣間見えますが、加工基準の厳しくなった近年の無可動実銃ではマガジンの実銃への転用防止のため、加工に際してマガジン・スプリングが外されます。

そのため、加工元のシカゴレジメンタルスさんでは、マガジン・スプリングの代替に段ボール紙を挿入してフォロワーを支えています。

ただ、構造的にマガジンが破壊されているわけではないので、適当な代替スプリングで代用することはできます。

マガジン下部両側面には小さく五芒星のマークが打刻されています。

底部のフロアー・プレートを取り外すことで、マガジンは工具を用いずに完全分解が可能です。

先述したようにマガジン・スプリングの代替として段ボール紙が挿入されています。

それでは銃本体の通常分解に取り掛かります。

まずはレシーバー上面のトップ・カバーを取り外すため、リア・サイト前方に設けられている鉤爪を指で押し込みます。

すると鉤爪で押さえられていたトップ・カバーが浮き上がり、そのまま取り外せます。

取り外されたトップ・カバー。上部には大型のコッキング・ハンドルが設けられています。

トップ・カバー背面。コッキング・ハンドルはボルトと分離されたセパレート構造になっているため、射撃時でもコッキング・ハンドルは前方で停止した状態を保ちます。

コッキング・ハンドルに結合された背面のコッキング・ラグはトップ・カバーに溶接固定されていますが、コッキング・ラグとトップ・カバーを結着するラチェット・スプリングはそのまま残されています。

レシーバーからトップ・カバーを取り外すと、ボルト・グループなどの機関部を一望できます。

UZIは生産性と操作性の高さに加え、練度の低い兵士でも戦場における分解整備が容易な点も考慮されて設計されています。

UZIが開発される前、従来のサブ・マシンガンの多くは世界初の実用サブ・マシンガンとして第一次世界大戦末にドイツで開発されたMP18/Iに倣い、円筒形のレシーバーとボルトを備えた設計が主流でした。

しかし、建国間もなく工業生産能力が低かった当時のイスラエルでも大量生産が容易な点を考慮し、UZIは単純にスチール版をプレス加工しただけの四角形の箱型レシーバー構造を採用しました。

レシーバー後部には、四角形のレシーバー形状に合わせた特徴的なスチール製箱型ボルトが後退した状態で溶接固定されています。

この大きく重たいボルトの採用と十分なボルト後退量の確保によって、フルサイズUZIでは連射速度が毎分600発とサブ・マシンガンとしては比較的低速(フルサイズMP5は毎分800発)に抑えられており、フルオート射撃時のコントロールが容易な点も特徴のひとつです。ちなみに派生型のマイクロUZIでは大型拳銃並みの小型化に伴い、ボルト後退量が大幅に減少し、連射速度が毎分1400発と非常に高速になっています。

ボルト内にはリコイル・スプリング・ガイド・ロッドが貫通しており、ボルト後方に圧縮されたリコイル・スプリングを確認することができます。

なお、無可動加工されていない実銃であればボルト内に撃針をはじめとした撃発に必要なボルト・アッセンブリーが内蔵されていますが、本品では除去されています。

レシーバー前部には、ボルトを貫通したリコイル・スプリング・ガイド・ロッドと銃身を確認することができます。

無可動加工されていない実銃であれば、このままボルトを前進位置に戻し、グリップを握ってトリガーを絞ったままボルトを前方から掴み上げると、レシーバー内からリコイル・スプリング・ガイド・ロッドと共にボルトを取り外せます。

真上からトップ・カバーを取り外したレシーバー内を眺めます。

銃身とリコイル・スプリング・ガイド・ロッドがボルトに溶接固定されていることが分かります。

レシーバー内は空間に余裕のある設計で、さらにレシーバーとグリップ・フレーム付け根の間に大きめなスリットが設けられています。

これはグリップ・フレーム前部上方に設けられた突起を挿入するためのスリットで、これでグリップ・フレームをレシーバーに仮止めし、後述するグリップ・フレーム後部上方のプッシュ・ピンで完全固定します。

また画像ではグリップ・フレームが接続された状態ですが、上方からはスリットの左右に5mm四方程度の隙間が残されており、異物の排出孔を兼用したデザインであることが分かります。

レシーバー内では射撃時にボルトが激しく前後動するため、通常は砂塵や泥などの異物が機関部に侵入すると作動不良の大きな原因となります。

しかし、このような異物の排出孔を設けることで、軍用サブ・マシンガンとして戦場のような過酷な環境下でも優れた信頼性を確保しています。

こうした信頼性重視の設計思想は、戦後の現代サブ・マシンガンとして双璧を成す後発のH&K社製MP5サブ・マシンガンとは一線を画する点です。

ボルトが後退している状態で溶接固定されていますが、このままボルトが前進すると銃身の後端を深く包み込みます。

このようなL型構造のボルトは、一般手にラップアラウンド・ボルトやテレスコーピング・ボルトと称され、銃の全長を短く設計することができ、さらにフルオート射撃時のコントロール性を高めます。

L型構造のボルトをはじめ、プレス加工成形の箱型レシーバー、グリップ兼用のマガジン・ハウジング、グリップ・セーフティの採用など、開発者のウジエル・ガルはUZIの設計に際し、当時イスラエルで輸入を検討していたチェコスロバキア製のZK476試作サブ・マシンガン(7.62x25mm トカレフ弾準拠)に強い影響を受けたとされています。

なお、1946年に試作されたZK476の輸入自体は、1948年にチェコスロバキアがアラブ諸国の支援につくソ連型社会主義国となったことでキャンセルとなり、それが契機となってイスラエル国産兵器であるUZIの開発計画が急務として持ち上がります。

続いてレシーバーから銃身を取り外します・・・と言いたいところですが、当然のことながら無可動実銃の銃身は溶接固定されているため、取り外すことはできません。

しかし、銃身をレシーバーに固定しているバレル・ナットまでは取り外すことができます。

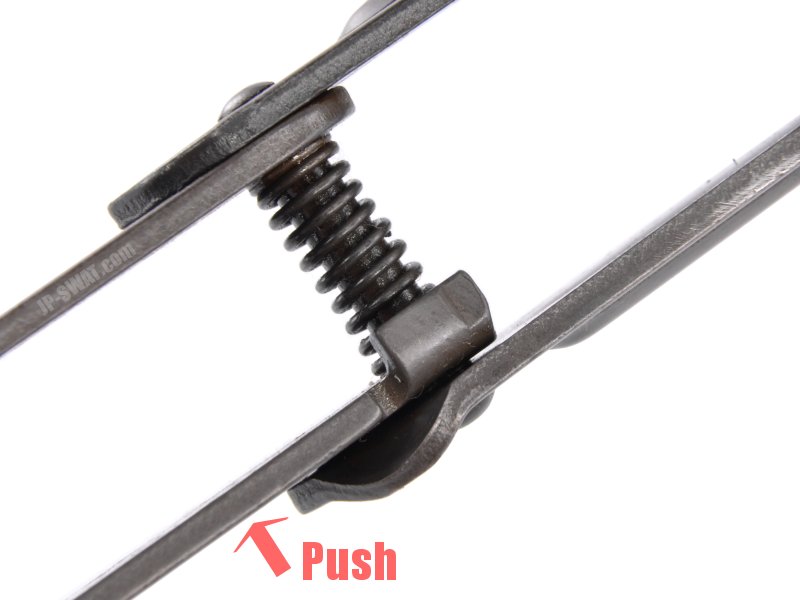

矢印で示したキャッチ・レバーを指で押し込むとネジ込み式のバレル・ナット基部の固定が解除されます。

バレル・ナットを取り外した状態。本来であれば、このまま銃身をレシーバーから引き抜くことができます。

取り外したスチール製バレル・ナット。

最後にグリップ・フレームをレシーバーから分離します。

ブリップ・フレーム後方に設けられているプッシュ・ピンを指で押し込むと簡単に引き抜くことができます。

無可動加工されていない実銃の場合、既に分解済みのリコイル・スプリング・ガイド・ロッド先端でプッシュ・ピンを押し込む方が容易です。

グリップ・フレーム前方はレシーバー基部に突起が噛み込んで仮固定されているだけなので、後方のプッシュ・ピンを外せばそのままグリップ・フレームを分離可能です。

グリップ・フレームを取り外したレシーバーを下側から眺めます。

グリップ・フレームで隠れていたレシーバー基部の構造を観察することができます。

ハンドガード後方のレシーバー下面に設けられた2つの小さなスリットは、グリップ・フレーム内のシアとボルトを接続するためのものです。

側面から見たレシーバー内のボルト。溶接加工の状態が分かります。

取り外したグリップ・フレーム。

本品は加工基準の厳しくなった新加工品のため、シアやスプリングをはじめとしたトリガー・メカニズム関連パーツは全て除去されています。

トリガー・スプリングも除去されているため、トリガー・ピンに固定されているだけのトリガーにテンションはなく、ぷらぷらと宙に浮いている状態です。

トリガー前方に位置するシア・ピン下部の大きめのスリットは、無可動加工の際にあけられたものです。

トリガー・ガードの位置する前部上方からグリップ・フレームを眺めます。

フレーム内右側にあるL字型の部品は、グリップ・フレーム側面のセレクター・スイッチと連動したセレクター・レバーです。

板バネ状のセレクター・スプリングは残されているため、セレクター・スイッチのテンションは残されています。

また、同じくフレーム内左側にあるL字型の部品は、グリップ後端に設けられた金属製グリップ・セーフティと接続されたレバーです。

こちらも内部のグリップ・セーフティ・スプリングは残されているため、オリジナルのテンションが残されています。

グリップ・フレームにマガジンを挿入した状態。

通常分解を終えたUZI。本来であればボルト・グループなども分解可能ですが、無可動実銃で分解可能なのはここまでです。

それでも実際に分解を行うことでUZIの部品点数の少なさを実感でき、何よりも耐久性と整備性の高さが一義に要求される軍用サブ・マシンガンの理想を具現化した秀逸な設計であることが理解できます。

また、工具を使用しない分解はここまでですが、マイナス・ドライバーを使用すれば合成樹脂製のハンドガード及びグリップ・パネルも簡単に取り外せます。

ちなみに本家IDFやイスラエル警察などへの納入実績を誇るイスラエルの軍需企業“FAB-Defense”では、UZI専用のアルミニウム合金製モジュラー・レール・システムを供給しており、標準ハンドガードと換装するだけで、発展性の乏しいUZIでもウェポン・ライトやレーザー・サイトをはじめとした最新のCQB向けオプション・デバイスの運用が可能となります。

UZI分解編は以上です。

戦後、軽便なアサルト・ライフルの台頭によって軍用サブ・マシンガンの存在意義自体が低下。その後、サブ・マシンガンの新たな活躍の場として需要が高まった法執行関係機関や対テロ特殊作戦向け製品市場の大半も、後発のH&K社製MP5サブ・マシンガンに奪われました。

本家IDFを含み、冷戦期にUZIを制式採用した西側先進諸国においても開発から70年以上が経過したUZIは減耗により一線から退き、現在ではその姿自体を見ることが少なくなりました。

世界的に運用国の減少しているUZIですが、生産元のIMIでは2001年までに20億ドル以上の収益を得ており、90ヵ国以上にUZIを輸出しているため、21世紀に至っても未だに一部の発展途上国や予算の少ない小国などでは現役です。発展型のミニUZIやマイクロUZIなどを含み、ブラジルやアルゼンチン、ペルーをはじめとした正規軍所属の対テロ特殊部隊における運用が確認できます。

さらに中東戦争をはじめ数々の戦場でも大量に使用拡散されたUZIは正規軍だけでなく、非正規の武装勢力やテロリストの手にも渡っており、今後も各地の紛争地域で酷使されるでしょう。

個人的にも流麗な曲線が多く精密な構造をもつMP5とは対極的に、無骨な外観に耐久性重視の単純な構造を有するUZIには、男のロマンとも言える独特の魅力を感じます。

東京マルイ製品をはじめ、UZIをモデル化した数少ないトイガンの製造も終了し、現在ではその人気も今一つですが、無可動実銃を通じてUZIが現代サブ・マシンガンの傑作機種であることを実感できました。

また機会がありましたら、UZIの周辺アクセサリー・パーツについても取り上げてみたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2018年12月07日

無可動実銃 IMI UZI 鑑賞編

先般ご紹介いたしました無可動実銃IMI社製UZI(ウジ)サブ・マシンガンのディティールを見ていきます。

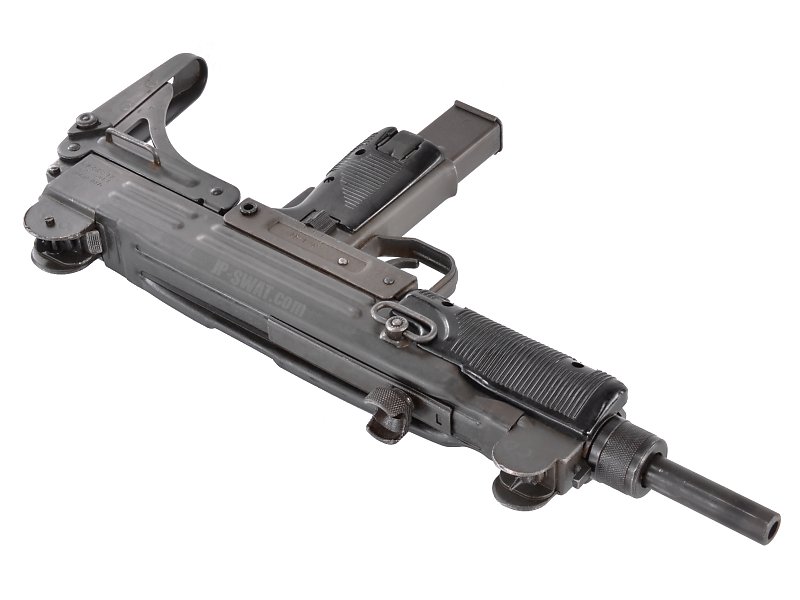

前回簡単にご紹介しましたが、本品は金属製の折り畳み式ショルダー・ストックが装着されたIDF(イスラエル国防軍)放出の軍用モデルです。

1940年代末からイスラエル陸軍研究所においてウジエル・ガルを中心に開発が開始され、1951年から国営兵器工場であったIMI(イスラエル・ミリタリー・インダストリーズ)で製造が開始されたUZIは、9x19mmパラベラム弾に準拠したオープン・ボルト及びストレート・ブローバック撃発機構を採用し、生産性と耐久性に優れた戦後第一世代を代表する軍用サブ・マシンガンです。

本品にはUZIの初期生産モデルから付属するオリジナルの25発容量マガジンが装着されています。

UZIにはロング・タイプの40発容量及び50発容量の大容量マガジンが生産されましたが、実戦における信頼性の低さから後に32発容量が標準マガジンとなりました。

派生モデルのミニUZI、マイクロUZI用に20発容量のショート・マガジンも生産されており、現在では米国のBata社がUZI専用100発容量ツイン・ドラム・マガジンとして製造する“C-MAG”も運用可能です。

IDF放出のUZIについては、製造年代の違いなどでレシーバーの塗装処理に若干の違いがあるようです。

本品の金属部分はメイン・レシーバー及びグリップ・フレーム、ストックがグレーに近いパーカー仕上げとなっていますが、それぞれ微妙に明暗の色味が異なります。

また、通常分解時に開閉する最上部のレシーバー・カバーは黒染め仕上げとなっており、コントラスト差は僅かですが、全体にツートン・カラーのような印象を受けます。

このように金属部分の配色が異なる個体はイスラエル製の軍用UZIでは一般的で、トイガン化されたUZIのように単調な黒一色というカラーは逆に珍しいようです。

ただし、後に海外でライセンス生産された輸出型モデル、さらに主に軍・警察特殊部隊向け派生モデルとして製造されたミニUZIやマイクロUZIなどでは、主要な金属部品は艶消しの黒色焼付け塗装仕上げとなっているのが一般的で、配色は統一されています。

全長はショルダー・ストック収納時約47cm、展開時約66cmで、UZIの後発で開発されたリトラクタブル方式の金属製ショルダー・ストックを有するH&K社製MP5A3サブ・マシンガン(ショルダー・ストック収納時約55cm、展開時約70cm)より、僅かに小ぶりな大きさです。

しかし、UZI最大の設計特徴であるL型構造のテレスコーピング・ボルト(ラップアラウンド・ボルト)により、MP5のように一般的なサブ・マシンガンとは異なって独立したマガジン・ハウジングではなく、自動式拳銃のようにグリップ内にマガジンを挿入するデザインが採用されたことで、連射速度を抑えた十分なボルト後退量を確保しながら全長の小型化に成功しています。

この基本構造の採用により、後にシリーズ派生モデルとして特殊部隊向けに開発されたマイクロUZIは、大型拳銃並みのコンパクト化を実現しています。

ただし、不足兵器を補うため、生産性の高さを求めてスチール版のプレス加工を多用したUZIの本体重量は約3.8kgで、合成樹脂製のグリップ・フレームを備えるMP5A3(本体重量約3.1kg)よりも若干重量があります。

このため、初めてUZIを手にした際は、画像などで見て想像していたよりもコンパクトで扱いやすいという感覚を抱くと同時に、近年のポリマー・フレーム主体のサブ・マシンガンにはない、“金属塊”の如く、ずっしりとした重量感に新鮮さを覚えました。

それでは各部ディティールを鑑賞していきましょう。

レシーバー前部にネジ止めされた合成樹脂製のハンドガードには、滑り止め効果の高い縦縞のセレーションがモールドされています。

本品には製造年の刻印がありませんが、制式採用から30年以上が経過した1980年代以降は本家IDFでもUZIの減耗が進み、軍用仕様フルサイズUZIの生産も終了しています。

このため、本品も製造番号から推測するに製造から少なくとも半世紀近くは経過しているものと思われますが、金属部品は無論、合成樹脂製のハンドガードなどにも目立った経年劣化は認められず、良好な状態を保っています。

ハンドガード後部付近には、360度に自由回転するスリング・スイベルが設けられており、後述するショルダー・ストックのスイベルと併用し、2点または3点支持式スリングを装着することができます。

最上面のレシーバー・カバーには、ボルトを後退させる大型のコッキング・ハンドルがネジ止めされています。

当然、無可動実銃ではボルトが溶接固定されているため、コッキング・ハンドルも動きません。

ハンドルはフロント・サイトとリア・サイトの中間である照準線上に位置するため、照準線を確保するU字のくり貫き形状となっています。

初期生産型のUZIでは、より小型のハンドルが装備されていましたが、後に操作性に優れた大型のハンドルに改良されました。

なお、ハンドルは内部のボルトから独立したセパレート構造のため、イングラムM10サブ・マシンガンのように射撃時にボルトと共に前後動することはなく、前方に停止した状態を維持します。

レシーバー前部のハンドガード切り欠き部分には、バヨネット(銃剣)の着剣用ラグが設けられています。

戦後開発されたサブ・マシンガンで、白兵戦において使用するバヨネットの運用機能を付加したモデルは非常に稀です。

さらに軍用UZIではオプションとして、バレル外周に装着するグレネード・ランチャー・チューブも開発されており、空砲弾薬を使用してロケット推進式の対戦車グレネードの運用が可能でした。

バヨネット・ラグと同じく、サブ・マシンガンにグレネード・ランチャー機能が付加されるのも珍しいのですが、拳銃弾で発射するグレネードは射程や命中精度もライフル・グレネードに劣り、実戦における実用性は低かったようです。

戦後、アサルト・ライフルの台頭により、副次的戦力となったサブ・マシンガンに対して、サービス・ライフル並みのオプション運用機能を付加したのは、周囲のアラブ国家から植民拠点であるキブツ防衛のため、短期間での戦力増強を急務としていた当時のイスラエルの国情を垣間見ることができます。

銃身部分のアップ。銃身内には無可動実銃の加工には必須である鉄芯が挿入溶接固定されています。

銃身基部を覆っている円筒形のチューブはネジ止めされており、通常分解時これを外すことで銃身をレシーバーから抜き出すことができます。

無可動実銃ではネジ止めされたチューブまでは取り外し可能ですが、銃身もボルトと共にレシーバーに溶接固定されているため、当然ながら銃身を抜き出すことはできません。

レシーバー前後部に設けられたフロント・サイト及びリア・サイトは、両脇の大型で堅牢なサイト・ガードで保護されており、誤って銃を落下させた場合などでもサイトの損傷を防ぎます。

軍用として長年酷使された本品もサイト・ガードには多数の衝突痕が認められ、外力に弱いサイトを保護してきたことが分かります。

なお、フロント・サイト・ポストは専用の調整具を用いて微調整することができます。

リア・サイトは、可倒式のピープ・サイト(環孔照門)となっており、専用の器具を使用せずに指で押し倒すことで、射距離100mと200mの大きさの異なる2種類の環孔を選択することが可能です。

また、リア・サイト基部に設けられたセレーション付きの鉤爪部品はボタン構造となっており、これを水平方向に押し込むことで再上面のレシーバー・カバーを固定するロックが解除され、通常分解時にレシーバー・カバーを取り外すことができます。

射手から見たサイト・ビュー。ピープ・サイトは射距離200mが選択されています。

前述したように、照準線上にはレシーバー・カバー上面のコッキング・ハンドルが位置しています。

UZIが採用した遅延機構のないストレート・ブローバックによるオープン・ボルト撃発機構の構造上、射撃時の命中精度は遅延機構にローラー・ロッキング・システムを組み込み、軽量なボルトでクローズド・ボルト状態から射撃を開始するMP5に劣ります。

しかし、UZIはボルトの後退量を大きくとった設計により、連射速度が毎分600発(同サイズのMP5A3は毎分800発)とサブ・マシンガンとしては比較的低速に抑えられているため、その十分な本体重量も相まってフルオート射撃時の安定性に優れています。

続いてグリップ・フレーム周辺を見ていきましょう。

グリップ部分には、ハンドガードと同様のセレーションが施された合成樹脂製グリップ・パネルがネジ止めされています。

UZI最大の特徴であるL型構造のテレスコーピング・ボルトにより、一般的なサブ・マシンガンとは異なり、独立したマガジン・ハウジングではなく、自動式拳銃のようにグリップ内にマガジンを挿入するデザインが採用されたことで、全長の小型化に成功しています。

このグリップ・フレームはレシーバーにピン止めされている構造のため、トリガー・システムを内蔵したままブロックとして容易に取り外しが可能で、通常分解時の整備が容易に行えます。

なお、トリガー前部のレシーバー下部の長方形の開口部は、無加工実銃加工時に開けられたものです。加工基準が緩く外観上最小限度の破壊に止まっていた旧加工品とは異なり、近年の新加工品では機関部への破壊基準が厳しくなっているようです。

マガジン・ハウジング左側面下部には、シーソー式の大型マガジン・キャッチ・ボタンが設けられています。

マガジン・キャッチ・ボタンのセレーションが刻まれた部分を親指で押し込んでいる間、マガジンとのロックが解除され、挿入されたマガジンをリリースできます。

なお、マガジンは未装弾状態でも自重だけで抵抗なくスムースに落下するため、無理に手で引き抜く必要はありません。

マガジン挿入口付近には前後に若干の勾配が設けられており、マガジンを挿入しやすくなっています。

自動式拳銃のようにグリップ・フレームとマガジン・ハウジングが兼用されたデザインは、低照度環境や視線移動が制限されるCQB(近接戦闘)などの戦闘状況において、マガジン挿入口を直視しなくても把持しているグリップを頼りにし、マガジン・チェンジを直感的に行えるという利点があります。

グリップ・フレーム左側面に設けられた金属製ファイア・コントロール・セレクターは手動セーフティ兼用で、ヘブライ語表記となっています。

セレクターは3段階で、射手から見て一番手前がセーフ、中間がセミオート、最も奥までスライドさせるとフルオートの選択となります。

電動ガンなどトイガンのセレクターと比べると、実銃だけあって非常にタイトなクリック感で、親指に力を入れてセレクターを前後動させるごとに“パチッ、パチッ”という小気味よい金属音を楽しむことができます。

なお、本品は新加工品のため、グリップ・フレーム内に内蔵されたトリガー・メカニズムは除去されており、トリガー・テンション・スプリングも除去されているため、トリガー・テンションはなく、トリガーはプラプラと宙に浮いた状態です。

蛇足ですが、数少ないトイガン化されたUZIのうち、東京マルイ製電動ガンUZIのセレクター表記は、本品のようなIDFオリジナル軍用仕様でなく、ベルギーFN社製ライセンス生産モデルをはじめ、欧州や米国市場向け海外輸出型UZIなどに見られる“S(セーフ)・R(セミオート)・A(フルート)”の表記が採用されています。

手動セーフティに加え、グリップ後部には握り込むことで解除されるグリップ・セーフティ機構が設けられており、本品ではグリップ・セーフティーのオリジナル・テンションが残されています。

また、これらのトリガー・メカニズムによる安全機構のほか、後にUZIを制式採用した旧西ドイツ軍の要望により、コッキング操作中に手が滑って暴発することを防止するため、コッキング・ボルト・セーフティ機構も新たに導入されました。

レシーバー右側面に設けられた排莢口付近のアップ。

ボルトが開放位置のまま、銃身後端がボルトとレシーバーに溶接固定されていることが確認できます。

また、排莢口前部の長方形の開口部は、前述したレシーバー下部と同様、無可動実銃として加工する際に開けられたものです。

ボルトが開放状態で加工されているため、マガジンにダミー・カートを装弾すると、モデルガンのように排莢口から弾頭を覗くことができ、よりリアリティが増します。

無可動加工されていない実銃なら、あとはセーフティを解除してトリガーを絞れば、後退位置にあるボルトが前進してマガジン・リップに保持された弾薬をすくい上げ、薬室に弾薬が送り込まれて閉鎖した後、ボルトに設けられた撃針が弾薬底部の雷管を打撃し、弾丸が発射されます。

レシーバー後部にはUZIのアイコンとも言える特徴的な金属製の折り畳み式ショルダー・ストックが装備されています。

初期生産型のUZIでは、着脱式の木製ストックが標準装備されていましたが、後にUZIを制式採用したオランダ空軍の要請により、金属製のショルダー・ストックが開発され、最終的に現行の折り畳み式ショルダー・ストックが採用されました。

ショルダー・ストックは基部がボルトで固定されているので、取り外しが可能です。

レシーバー後部左側面には、やや擦れていますが、ヘブライ語表記と共にイスラエルのIMI造兵廠のロゴや7桁のシリアル・ナンバーの打刻されているのを確認できます。

また、グリップ・フレーム接続部付近の左側面レシーバーやマガジン下部表面にも二つの正三角形を逆に重ねた六芒星(ヘキサグラム)であり、イスラエル国旗の意匠にも用いられているダビデの星が小さく打刻されています。

現代の代表的なサブ・マシンガンのショルダー・ストックには、本体下面や側面に折り畳む方式やストック・パイプが伸縮するリトラクタブル方式の採用が大多数ですが、UZIの折り畳み式ショルダー・ストックは他のモデルとは一線を画する独特の構造を有しています。

ショルダー・ストック展開の手順は次のとおりです。

ショルダー・ストックは前後部2本のアームで構成されており、最初に肩が当たるバット・プレート下部を掌で軽く叩くと、アーム中間に位置する一つ目のロックが解除され、バット・プレートが装着された後部アームが垂れ下がります。

すると後部アームの垂れ下がりと同時に、グリップ・フレーム基部に設けられたラグと後部アームが噛み込んでいた2つ目のロックが解除され、全てのロックが解除さます。

この状態でバット・プレート部分を掴み、手前に引き伸ばすと、ストック取付け基部とアーム中間に設けられたロック部品が噛み込み、ショルダー・ストックを展開状態で保持します。

バット・プレートには滑り止めのセレーションが設けられています。

展開状態のショルダー・ストックは、その構造上僅かに上下のガタツキは認められますが、肩当てをして銃を構えてみると、大して気になるものではありません。

ショルダー・ストックを展開した状態で全体を鑑賞します。

ショルダー・ストックを展開したことで、UZIの構造的特徴であるスチール版をプレス加工して成形した四角形の箱型レシーバーが際立ち、よりスリムな印象を受けます。

また、軍用に耐える堅牢性に加え、小型な銃本体とショルダー・ストックのデザイン的親和性が高く、サブ・マシンガン用ショルダー・ストックとしては秀逸な設計であることが実感できます。

慣れてしまえばショルダー・ストックの展開はワンタッチの一瞬で行え、車両搭乗員や航空機搭乗員などの自衛用サバイバル・ウェポンとしても扱いやすいデザインです。

スチールを多用した銃本体の全体重量は4kg近くと、サブ・マシンガンにも関わらず、M16シリーズなど軽合金を多用した現代の代表的アサルト・ライフルよりも圧倒的に重いのですが、T字型の重心バランスに優れた設計のため、ショルダー・ストックを展開すれば銃を構えていてもバランスの悪さは感じません。

最後にショルダー・ストック収納時の手順をご紹介します。

最初に展開された前後部2本のアームのうち、バット・プレートが装着された後部アームを指で掴み、画像(アームを上部から見た状態)のように矢印の方向に押し込みます。

すると2本のアーム中間部分に設けられたラグによるロックが解除され、後部アームを折り畳むことが可能となります。

続いて前部アーム基部に設けられたロッキング・ボタンを指で押し込むと、前部アームをレシーバーに固定するロックが解除されます。

ロックが解除された前後部2本のアームのうち、先にレシーバー側の前部アームを折り畳み、最後にバット・プレートが装着された後部アームを折り畳むと後部アームに設けられたラグがグリップ・フレーム基部のラグと噛み合い、ショルダー・ストックの収納が完了します。

咄嗟の会敵など、ワンタッチで瞬時に行える展開動作とは異なり、構造的に収納動作は多少の時間(それでも慣れれば数秒のことです)を要しますが、ショルダー・ストックの収納は緊急性が求められる場面ではないので、戦術的優越性を損なうものではありません。

以上、UZIのディティールをお伝えしました。

蛇足ですが、今回の記事を書くにあたり、東京マルイの電動UZIとエア・コッキングUZIが何年も前に生産終了になっていたことに今更気づきました。

私自身所有していたことはないのですが、昔のサバゲー仲間が電動UZIを好んで使っており、当時何度か試し撃ちさせてもらいました。僅かですが当時として珍しい小気味よい疑似リコイルの発生機構に感心した記憶があります。

エア・コッキングUZIについては、UZIどころか往年のエアーライフル/サブ・マシンガン・シリーズ全モデルの生産が終了していたことに驚きました。

こちらもUZIは所有していませんでしたが、サバゲー駆け出しのころに買ったMP5A3とVz61は現在でも所有しており、エア・コッキング限定ゲームでは随分愛用したものです。

MP5に並び、戦後開発された現代サブ・マシンガン史に欠くことのできない傑作モデルながら、現在のトイガン市場ではイマイチ(全く!?)人気がなく、継続生産されているモデルは見当たりません。

今回の無可動UZIの購入で、今一度UZIの魅力に気づかされた思いです。

話が少し脱線しましたが、次回はUZIの通常分解について取り上げたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2018年11月02日

金属製美術品・・・その2

金属製美術品・・・もとい無可動実銃に新しい仲間が加わりましたので、ご紹介します。

無論、今回も日本唯一の無可動実銃専門店であるシカゴレジメンタルスさんからの購入です。

昨年、MP5を購入した際は、東京本店からの発送でしたが、今回は大阪店在庫品のため、大阪からの発送でした。

無可動実銃とは、実銃の発射機能を排除する加工を海外で施し、公的機関の検査を受けて合法的に輸入された装飾品の総称です。

銃身内部や薬室などは溶接閉鎖され、実弾の装填は不可能な構造になっており、ボルトなどの発射機能に関連する可動部品も溶接されています。

便宜上「無可動実銃」と表記されますが、銃刀法上の実銃(真正銃)には該当しないため、国内における無可動実銃の売買や所持に法的制約は一切ありません。

毎度、お馴染みとなった「金属製美術品」の品名表記。

例え無可動とはいえ、宅配のお兄さんもまさか自分がガチガチの軍用銃を運んでるとは思いもしないでしょう。

早速、開封。

ズッシリとした段ボールから金属塊を取り出します。

このシルエットだけでも分かる人には何の銃か分かってしまいますね。

これでもかとグルグル巻きにされたプチプチを解いていきます。

無可動実銃とは分かっていても、刑事ドラマなんかで見る密輸銃器の荷解きをしているような変な感覚に毎度囚われます・・・。

黒光りした銃の地肌が垣間見えると同時に、ほのかなガンオイルの香りが鼻をくすぐります。

ここまで見えれば、何の銃かはもうお分かりですよね。

ということで開封完了。

お分かりのとおり、今回の新しい仲間はイスラエルの軍需企業であるIMI(現IWI)社製UZI(ウジ)サブ・マシンガンです。

有名な銃すぎて、もはや詳細な説明は不要かと思いますが、一応簡単に紹介させていただきます。

第二次世界大戦後、建国間もないユダヤ人国家であるイスラエル初の国産兵器として、陸軍技術少佐のウジエル・ガル(Uziel Gal)を中心に開発されたUZIは、実戦経験豊富なイスラエル国防軍(IDF)において制式採用され、植民拠点であるキブツ防衛や中東戦争など数々の実戦で活躍しました。

その操作の容易性に加え、堅牢性や信頼性、プレス加工を多用した単純な構造による生産性の高さなどから、戦後第一世代を代表する最も成功した傑作サブ・マシンガンとして有名です。

IDFでの採用後、軍用サブ・マシンガンとして高い評価を得たUZIは、NATO加盟の欧州西側諸国をはじめとした世界各国の軍隊でも採用が相次ぎました。

また、軍隊だけでなく、国内治安維持任務を担う警察などの各種法執行関係機関でも広く普及し、1981年に発生した レーガン大統領暗殺未遂事件では警護中のシークレット・サービスがアタッシュ・ケース内にUZIを携行していたことが明らかになり、注目を集めました。

後発のドイツH&K社製MP5シリーズが台頭したことで、1980年代以降は本家IDFをはじめとして元来UZIを採用していた先進国において運用組織が減少し、影が薄くなった感は否めませんが、登場から70年近くが経過する現在でも発展途上国などの中小国を中心に運用が続いています。

さらにIWIでは2010年に“UZI PRO”と呼ばれるマイクロUZIの現代発展型(ポリマー製グリップ・フレームやピカティニー・レールを装備)を発表しており、IDFが特殊部隊向け運用評価試験用に少数を調達しています。

早速、マガジンを装着。とりえず、手にした第一印象は「思っていたよりコンパクトだけど重い・・・」ですね。

本体はグリップ・カバーなどを除いて、ほぼスチール製のため、このサイズでも重量は4kg近くあります。

毎年実施される陸上自衛隊の駐屯地創設記念行事では、10年くらい前まで自由に展示小火器を触れましたが、そこで初めて“和製UZI”とも言える実物の9mm機関けん銃(重量2.8kg)を持ったときの感覚を思い出しました。

昨今流行りのアルミニウム合金やポリマーなどのシンセティック素材を多用した製品とは比較にならない重さで、単純な重量だけでいえばM4どころか、M16や89式小銃をはじめとしたフルサイズの現用アサルト・ライフルより重いのです。

曲線の多いソフトなデザインに加え、複雑なローラー・ロッキング機構を搭載し、性能重視で精密な印象のMP5とは異なり、プレス加工を多用した生産性重視の角張った無骨なレシーバーと古典的なオープン・ボルトによるストレート・ブローバック方式を採用したUZIは、正に質実剛健な軍用サブ・マシンガンのイメージどおりです。

本銃はシカゴレジメンタルスさんが2013年に目玉新入荷商品として約100丁仕入れた本家イスラエル国防軍(IDF)放出のUZIのひとつで、セレクター表示とレシーバー表面のメーカー刻印がヘブライ語表記になっており、さらにIDFのロゴが入っています。

大量入荷の目玉商品ということもあり、シカゴレジメンタルスさんの企業努力によって、現代銃器史に欠くことのできない名銃でありながら、大変お手頃な価格で入手できます。

UZIには木製フェクスド・ストックを備えた初期生産型と、金属製フォールディング・ストックを備えた後期生産型に大別できますが、今回入手したのは後期生産型です。

UZI独特の特徴的なフォールディング・ストックを展開。

肩当て部分のバット・プレートを掌で軽く叩くと、アーム関節のロックが解除され、そのまま折り畳まれたアームを引き伸ばせば展開状態でロックが掛かります。

多くのサブ・マシンガンに採用されるスライド・ストックやサイド・フォールディング・ストックとは異なり、UZIのストックが実に面白い構造をしていることを実感できます。

この一連の展開動作が抵抗なく非常にスムーズで、またMP5のスライド・ストック展開時にはない“シャッキン”という金属音が心地よく、無駄に何度もストックを展開したくなってしまいます。

>

>少し手にしただけでも戦後開発されたサブ・マシンガンとして双璧を成すMP5とは、全く違った魅力が感じられました。

さて、とりあえずの調達報告でしたが、各部のディティールや分解結合については今後ご紹介する予定です。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年07月02日

無可動実銃 MP5A5 分解編 その2

“無可動実銃のMP5A5 分解編 その1”の続きとなります。

今回はハウジングに内蔵されたトリガー・パックの取り外し手順をご紹介します。

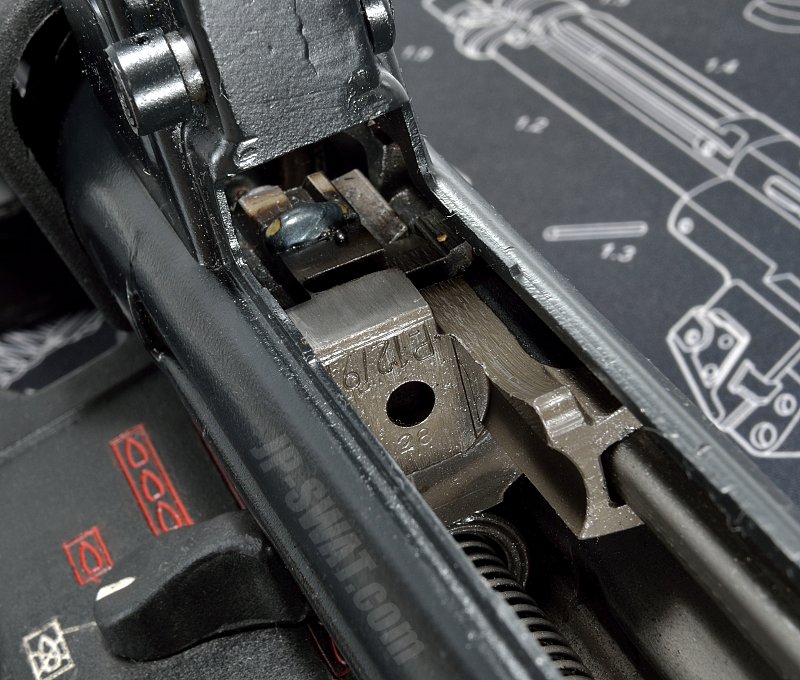

レシーバーから分離したハウジングを上から眺めるとこんな感じです。

無可動実銃への加工に際してハンマーとリリース・レバーは途中で切断されています。

それではトリガー・パックを取り出しましょう。

まずは左右のセレクターを取り外す必要があります。

矢印のキャッチ・レバーと呼ばれる部品を親指で押し付けます。

するとセレクターを固定している鉤爪が下がるため、この解放状態でセレクターを半回転させると引き抜くことができます。

取り外した左側セレクター。

左側セレクターを引き抜けば、右側セレクターも引っ張るだけで容易に取り外すことができます。

セレクターを取り外せば、ハウジングからトリガー・パックを引き抜くことができます。

取り外したトリガー・パック。

フルオート・シアが組み込まれたタイプのセレクティブ・ファイア4ポジション・トリガー・パックです。

銃器大国である米国においてもH&Kは民間向けにフル・オート射撃が可能なセレクティブ・ファイア銃器を販売しておらず、現在の米国で民間所有されているものは1986年の輸入規制以前に輸入された極少数だけとのことです。

米国ではフルオート・シアが組み込まれたトリガー・パック自体が機関銃として登録され、HK94など本来はセミオート射撃しかできない民間向けモデルのトリガー・パックと換装することで、LEで運用している実物のMP5と同じく合法的にフルオート射撃を楽しむことができます。

先述のセレクティブ・ファイア銃器の輸入規制によって、フルオート・シアが組み込まれたトリガー・パック自体が米国の民間市場では大変希少なものとなっており、トリガー・パック単体の取引価格だけでも車が買えるほど高騰しているようです。

左側セレクターの軸形状は、民間向けのセミオート専用セレクターとは大きく異なり、より複雑です。

軸のない右側セレクターは、フルオートとセミオートの両者で共通です。

トリガー・パックを真上から眺めます。

切断加工の施されたハンマーやリリース・レバーなどとは異なり、排莢用のエジェクターはエジェクター・スプリングも生きているため、指で押すと上下に可動します。

MP5の旧加工品の一部には、ハンマー・スプリング及びハンマー・スプリング・ガイドが残されている個体もあるようですが、残念ながら本個体では摘出されています。

真下から眺めたトリガー・パック。

トリガー・スプリングやローラー・スプリングをはじめ、主要なスプリング部品は未加工の状態です。

当然ながらトリガー・テンションも実銃と変わりません。

また、セレクターも生きているため、セーフティ位置ではしっかりロックが掛かり、各ポジションごとにトリガーの引き味に微妙な違いが感じられます。

工具を使用すれば、これ以上の精密分解も可能ですが、元通りに組み立てる自信がないので、今回は止めておきます・・・。

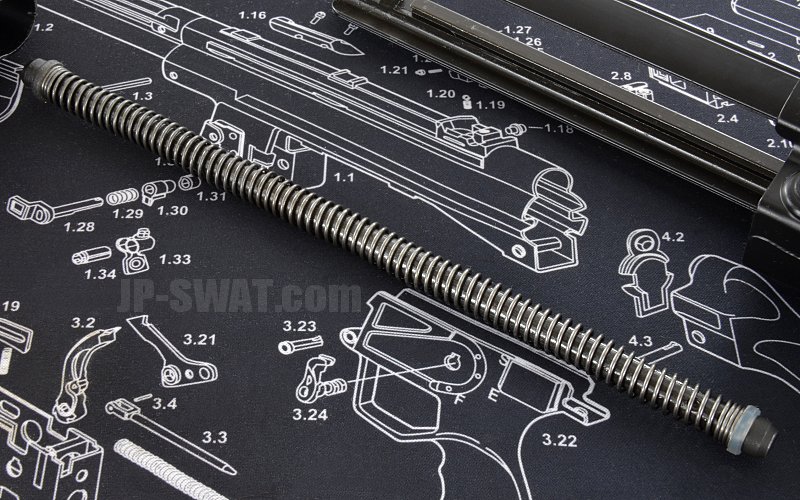

蛇足ながら、前回の記事で触れたボルト・キャリアー挿入のリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーですが、思い切ってグリグリと引っ張ったところ、すぽんと無事に抜けました。

予想どおり、加工は施されていない状態でした。

ただ、やはり先端のラバー製保持リングの破損の心配があるため、あまり頻繁には抜き出したくありません・・・。

ボルト・キャリアーへのガイド・ロッドの抜き出しと再挿入は、最初は力尽くで時間を要しましたが、ロッドに角度を加えてグリグリと回す方法で、コツを覚えると比較的容易に行えます。

なお、前回の記事でも触れましたが、現行MP5シリーズに搭載されている新型Fタイプのボルト・キャリアーでは、ガイド・ロッド先端の保持用リングが干渉しないオープン・バック構造のリコイル・スプリング・チューブを採用しているため、ガイド・ロッドは特に抵抗なく容易に取り出せます。

無可動実銃として通常分解可能なところまで分解したMP5A5。

実銃であればボルト・グループも抜き出せますが、無可動実銃ではボルト・グループが機関部に溶接固定されているので取り外しは不可能です。

銃としての一義的な機能が破壊されているとはいえ、銃器大国の米国ですら民間人が通常入手不可能なLE向けセレクティブ・ファイアMP5をここまで分解できるというだけでも、無可動実銃にも大きな価値が見出せます。

ということで、分解編はひとまず終了。

せっかくなので、分解結合手順を動画にしてみました。

トリガー・パックの取外しなどは画像だけでは分かりずらいと思いますので、参考として頂ければ幸いです。

現状、追加装着オプションはフラッシュ・ハイダーのみのドノマール状態のため、今後は手持ちのアクセサリーで好みの特殊部隊仕様に着せ替えていきたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年06月05日

無可動実銃 MP5A5 分解編 その1

みなさん、こんばんは!

最近は仕事が忙しく、久しく更新が滞り、定期的にご覧の皆さんには、ご心配をお掛けしました。

さて、前回と同じく無可動実銃のMP5A5の続きとなります。

今回は通常分解手順をご紹介しますが、実銃の構造に準拠したVFC MP5と基本的に工程は一緒となりますので、予めご了承ください。

まずはマガジンを外しましょう。

マガジンを取り外し、抜弾のうえ薬室を開放状態にして銃を安全状態にすることは、どの銃でも分解作業前に必ず行う手順です。

矢印のマガジン・リリース・レバーを押しながら、マガジンを引き抜きます。

もしくは、マガジン・キャッチと連動した側面のマガジン・キャッチ・プッシュ・ボタンを押すことでもマガジンを引き抜くことができます。

マガジンの取り外し完了。

次は矢印のロッキング・ピンを引き抜いてストックを取り外します。

ロッキング・ピンは専用工具を用いず、素手だけで容易に引き抜け、ストックを迅速に取り外すことができます。

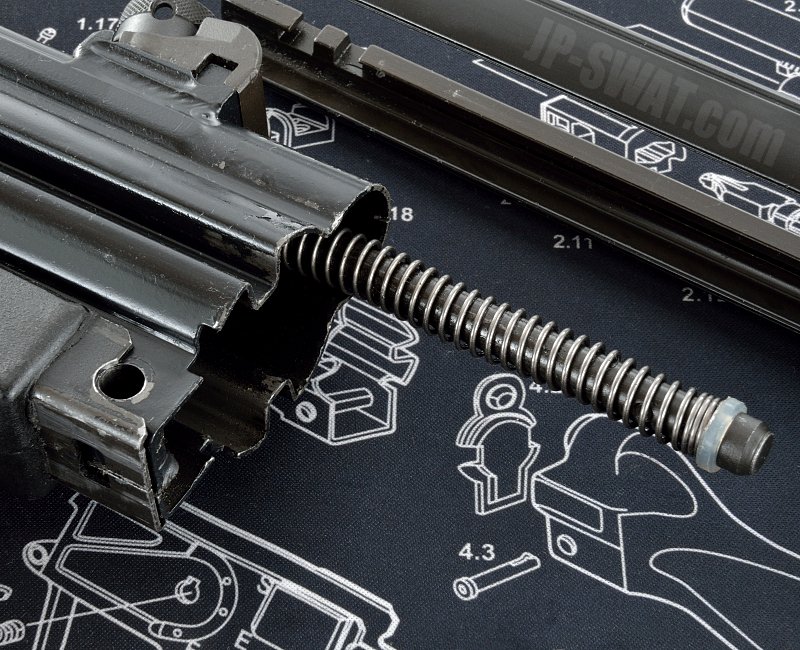

ストック・フォークとエンド・キャップは抵抗なく、スムースにレシーバーから引き抜けます。

マガジン、ストックを取り外した状態。

秀逸なデザインの採用により、堅牢性と携行性の高さを両立したリトラクタブル・ストック。

MP5といえば、このデザインのリトラクタブル・ストックが印象的ですが、HKから現在販売されているMP5A5には日本警察仕様MP5にも採用されている新型のFタイプ・ストック(+Pなどの強装弾対応)が標準装備されており、このタイプは製造が終了した旧型になっているようです。

当然、射撃時の安定性はラバー製バッドパッド付きの新型ストックの方が優れていますが、個人的にはシンプルなデザインで見た目もスリムな旧型ストックの方が好みですね。

エンド・キャップの内側には、後退するボルト・グループの衝撃を緩和するための人工樹脂製のH型バッファーが装備されています。

このバッファーはリトラクタブル・ストックを装備するMP5シリーズのなかでも交換頻度の高い消耗部品のひとつで、HK純正の新品だと黄白色に近く比較的透明度が高いのですが、経年劣化するとこのように透明度を失った黄色に変色し、非常に脆くなります。

劣化したバッファーを使用し続けて射撃を行うと、衝撃で破損したバッファー断片が機関部などに入り、作動不良の原因となるため、定期的に新品に交換する必要があります。

バッファー自体はネジなどで固定されているわけではなく、エンド・キャップ内のバック・プレートの窪みに押し込まれているだけなので、交換は容易です。

ストックを取り外すと、エンド・キャップに覆われていたトリガー・ハウジング兼用のグリップ・フレーム後端も開放状態となるため、このような状態になります。

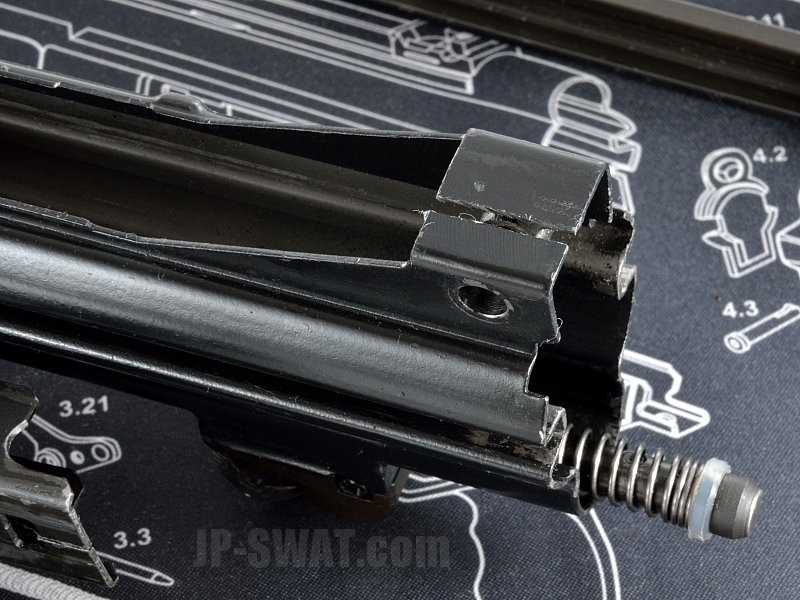

実銃であればこの状態でもレシーバー内のボルト・グループを引き抜くことができますが、当然ながら無可動実銃ではボルト関係部品はレシーバーに溶接固定(もしくは除去)されているため、取り出すことはできません。

ボルト・キャリアーに接続されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーは、VFC MP5であれば容易に引き抜くことができますが、本個体ではガイド・ロッドが挿入されたリコイル・スプリング・チューブ内の可動領域を限度に引き出すことができます。

もしガイド・ロッドも溶接固定されていれば、このようにプラプラと前後可動することはないので、特に加工は施されていないようです。

ボルト・キャリアーにはガイド・ロッド先端のラバー製保持リングを用いて半固定されているだけなので、このまま力ずくで引き抜けばガイド・ロッドを取り出せるはずでが、リングの破損が怖いので止めておきます・・・。

なお、このようにガイド・ロッドが半固定されたタイプの旧型ボルト・キャリアーは“アクション3”タイプと呼ばれています。

現行の強装弾に対応した新型Fタイプのボルト・キャリアーではクリーニングを容易にする目的で、VFC MP5シリーズと同じくガイド・ロッド先端の保持用リングが干渉しないオープン・バック構造のリコイル・スプリング・チューブを採用し、ガイド・ロッドは特に抵抗なく容易に取り出せます。

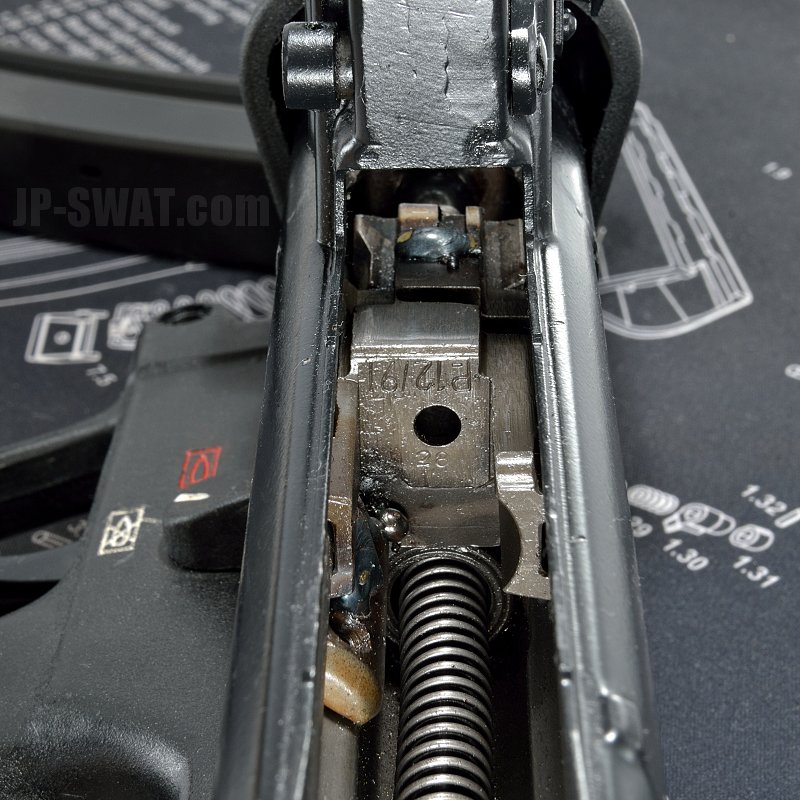

宙ぶらりんとなったグリップ・フレームは、矢印のロッキング・ピンを抜くことで取り外すことができます。

レシーバーと完全に分離したグリップ・フレーム。

マガジン、ストック、グリップ・フレームを取り外した状態。

レシバー内部のボルト・グループを下側から覗いた状態。

ボルト・キャリアーが閉鎖位置で溶接固定され、ボルト・キャリアーに挿入されたリコイル・スリング・ガイド・ロッド・アッセンブリーが確認できます。

ここで気付きましたが、ロッキング・ピンを固定する後部のフレームも強度を低下させる目的で切断加工されていました。

旧型である“アクション3”タイプのボルト・キャリアーの後部には数字等の刻印が認めれます。

また、本来であれば中央部の円孔にはハンマーが打撃するファイアリング・ピンの後端が飛び出しているはずですが、無可動実銃への加工に際して撃発に必須の部品であるファイアリング・ピンは除去されています。

“12/91”

単純に考えると1991年12月製造という意味だと思うのですが、確かなことは分かりません。

分かる方、ご教示くださいm(_ _)m

マガジン挿入口から薬室内を覗くと、ボルト・キャリアーに搭載されたボルト・ヘッドの先端部分が半分近く切断されているのを確認できます。

切断されたボルト・ヘッドの断面中央部分には、ファイアリング・ピンを内蔵するロッキング・ピースの先端が垣間見えます。

レシーバーの分解が完了したら、ロッキング・ピンを抜いてハンドガードを取り外します。

レシーバーの分解前にハンドガードを外してしまうと、分解過程でレシーバーを把持する際に不便なので、HK純正マニュアルでもハンドガードの取り外しはレシーバーの分解後となっています。

ハンドガードは前部のロッキング・ピンと後部内側の爪でレシーバーに固定されているだけなので、簡単に取り外せます。

余談ですが個人的には最新の次世代SMGが相次いで登場する中、1960年代に誕生したMP5が21世紀を迎えても各国で生き残った要因として、ハンドガードやストックを一体構造とせず、容易に換装可能とした秀逸な設計を採用したことが大きいと考えています。

1980年代から各国の対テロ特殊部隊や警察SWATチームでMP5の本格運用が相次ぐと、当初運用されていた大型マグライトの装着に代わって、SUREFIRE社製M628など小型軽量な大出力ウェポン・ライトを内蔵したライト付きハンドガードが登場し、この組み合わせが特殊部隊仕様MP5の定番スタイルとなりました。

そして、モジュラー式レール・システムと各種電子オプション・デバイスの運用が現代戦を勝ち抜くセオリーとして重要視されている今日では、標準ハンドーガードと換装するだけで容易に運用可能なMP5専用レール・システムが各国のメーカーから供給されています。

また、容易に換装可能なストックについても軽量な人工樹脂製フォールディング・ストックや防弾フェイス・シールドを併用する射撃手法に対応した特殊ストックをはじめ、特殊作戦のニーズに対応した様々なモデルを選択することが可能です。

いくら優れた射撃精度を誇るといっても、もしレール・システムの運用をはじめとして多種多様なオプション・デバイスの運用という現代戦のニーズに対応できない基本設計であったならば、MP5は既に第一線から退いていたでしょう。

最後にマズル先端に装着されたオプションのフラッシュ・ハイダーを取り外します。

このタイプは日本警察仕様のMP5などでも採用されているHK純正のフラッシュ・ハイダーで、MP5専用のサウンド・サプレッサーと同じく、マズル部分に設けられた3点の突起(3ラグ)を利用するクイック・デタッチ方式を採用しているため、矢印の突起を指で可動させてロックを解除するだけで、専用工具を用いなくても容易に着脱が可能です。

固定用の突起は非常に硬いものだと思っていたのですが、これや以外に力を加えずとも簡単に解除できました。

マガジン、ストック、グリップ・フレーム、ハンドガード、フラッシュ・ハイダーを取り外した状態。

ここまでの分解は工具を使用せずに素手で行え、慣れてしまえば20~30秒ほどで分解できます。

また、各部品の工作精度の高さから、分解に際して無理に力を込める場面が少ないため、変なストレスも感じません。

下手をすると個体によってはVFC MP5の方が部品が硬く固定されている場合があり、総じて分解は実銃の方がスムースに行える印象です。

現代SMGの到達点として名高いMP5シリーズは、原型であるG3シリーズから受け継いだ特徴的な撃発機構や効率的に設計されたモジュール構造をはじめ、工業製品として高い完成度を誇っており、無可動実銃の分解を通じてもその片鱗を感じ取ることができます。

我が国をはじめ、今日でも第一線の特殊部隊で使用されることの多いMP5ですが、こんなに息の長く美しい傑作兵器を半世紀も前に設計したドイツ人・・・恐るべしです!

次回はグリップ・フレームに内蔵されたトリガー・パックの取り外し工程をご紹介したいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

2017年04月30日

無可動実銃 MP5A5 鑑賞編

先日ご紹介した無可動実銃のMP5A5について、とりあえず外観を細かく眺めてみたいと思います。

無可動実銃の定義については、以前の記事で簡単に記述しましたが、それでは「日本の法律上、銃でない状態にまで実銃を加工(破壊)する。」とは具体的にどのような加工が施されているのでしょうか。

購入先である日本唯一の無可動実銃専門店『シカゴレジメンタルス』さんのウェブサイトによると、無可動実銃として絶対に必要な加工は下記のとおりです。

1 銃身内部に鉄製の棒が銃口から薬室まで挿入されて塞がっており溶接によって抜けなくなっていること

2 薬室と銃身にスリットが入っていること

3 薬室は溶接によって塞がっており装填は出来ないこと

4 ボルトの一部若しくは半分を削除して使用不可能にし、機関部本体に溶接で固定されていること

5 引き金を除く、トリガー・メカニズムの一部、若しくは全てを取り外していること

株式会社シカゴレジメンタルス『Q&A よくあるご質問』より引用

上記の加工が施されていることに加え、警察と税関の立ち合いの下に検査を受け、合法的に通関されていること、輸入時と同じ状態を保つことが必須条件となります。

当然ですが、上記の加工が施されていても公的な検査を受けずに輸入されたもの、実弾を発射できるような改造や可動を楽しむ目的などで一部の加工を排除した場合などは、銃刀法違反や武器等製造法違反となるため、警察による取締りの対象となります。

先述の加工が施されていることが無可動実銃たる必須条件のひとつですが、この加工の程度も年代によって異なり、近年輸入された「新加工品」に分類されるものは一層厳しい加工が施されているとのことです。

今回、入手したMP5A5は、現在よりも加工基準が緩かった1990年代に輸入されたもので、無可動実銃として最低限度の加工が施された「旧加工品」に分類されるものです。

このため、外観上の破壊は必要最小限に抑えられ、ハンマーなど撃発に必要な部品を除くトリガー・メカニズムも大部分が残っています。

排莢口から覗くボルト・キャリアーも閉じた状態で加工されているため、一見しただけでは実銃との区別は困難です。

前置きが長くなりましたが、早速パーツごとに細かく鑑賞していきます。

まずはMP5A5最大の特徴である3点バースト射撃機能を加えた4ポジション・トリガー・グループ搭載のグリップ・ハウジングから。

この4ポジション・トリガー・グループは日本警察仕様のMP5でも採用しているもので、MP5を運用する各国のLEにおいて最も目にするタイプの標準的なトリガー・グループです。

ハウジングに内蔵されているトリガー・パックは、ハンマーなどの撃発部品は一部除去されていますが、セレクターの可動機構などは生きているため、実銃どおりにセレクターを操作することが可能です。

加工基準の厳しい近年の新加工品では、トリガー・メカニズムの大半も破壊されている場合が多く、トリガーとセーフティーが連動していなかったり、セレクター可動時のクリック感が失われているばかりか、トリガー自体にテンションがなく、トリガーがプラプラとぶら下がっているだけの個体も珍しくありません。

本個体では実銃どおりセレクターのクリック感が残っており、セーフティーも確実に掛かります。また、各射撃ポジションでトリガーの引き味に微妙な違いも感じ取れます。

“カチッ、カチッ”と明確なクリック音を発して可動するセレクターは、VFC MP5シリーズなどのトイガンとは比較にならないほど硬く、改めて実銃であることを認識させられます。

特に欧米人に比べて手の小さいアジア人では、実戦の緊張状態にある中で、この硬いセレクターを瞬時かつ確実に操作するのは難しいように感じます。

日本や韓国などMP5を運用する警察特殊部隊の一部では、元々セレクターが右側にしかない89式小銃と同じように、グリップを把持した利き手の親指をわざわざ人差し指側に移してセレクターを操作しているのを見掛けますが、その理由はこの非常に硬いセレクターにあるようです。

4ポジション・トリガー・グループに加え、MP5A5の大きな特徴のひとつである伸縮式のリトラクタブル・ストック。

これが固定式のフィクスド・ストックになるとMP5A4になってしまいます。

肩当て部分の部品は合成樹脂製ですが、その他の主要部品は堅牢な金属製のため、このストックだけでも拳銃1挺分に近い約700gとズッシリとした重量があります。

その分、ストックを展張した際の剛性は非常に高く、グラつきなども一切ないため、肩当てした際の安定感は抜群です。

主要部品が合成樹脂製で軽量なフィクスド・ストックやB&T社製のフォールディング・ストックに換装するだけで、だいぶ軽くなりそうです。

こちらは付属のH&K純正バナナ型マガジン。

本体は堅牢なスチール製です。

背面に設けられた3箇所の確認孔から、残段数を視認することができます。

設計上は30発の9mmパラベラム弾を装填することができますが、実戦部隊では装弾不良などのマルファンクションを考慮し、数発減らした状態で携行することが多いようです。

本個体は“JA”と打刻された下部のデート・コーディングから1990年製造品であることが分かります。

上部のマガジン・リップ部分。

続いてサイト・システムを眺めます。

サブ・マシンガンとして開発されたMP5ですが、開発ベースとなったG3アサルト・ライフルの撃発機構だけでなく、サイト・システムも設計に継承されたことで、旧来のサブ・マシンガンとは一線を画する精密な照準が可能です。

フロント・サイト・ブレードを用いた棒照星(ポスト・サイト)は、コッキング・チューブやバレルを通したフロント・サイト・タワーに保護されています。

レシーバー上のリア・サイト・ベースに半固定された回転ドラム方式の環孔照門(ピープ・サイト)。

ドラムには90度ごとに小から大へ、直径の異なる4つの環孔が設けられており、ドラムを指で持ち上げながら回転させることで任意の環孔をセットできます。

この環孔は射距離に応じたものではなく、周辺環境の照度に応じて使い分けます。例えば照度の十分な昼光下では小さい環孔、薄暗い屋内では大きい環孔をセットすることで照準精度を維持します。

また、ドライバー様の専用工具を用いることで、上下左右の位置を微調整することも可能です。

コッキング・チューブ部分のアップ。

当然ながらボルト・グループは溶接固定されているため、内蔵されたコッキング・チューブ・サポートも前後可動しません。

ただ、完全に固定されているものと思いきや、コッキング・ハンドルをつまむとコッキング・チューブ・サポートも僅かにカタカタと動き、サポート自体は溶接固定されていないようです。

そろそろ本個体の出自を探りたいと思います。

まずはレシーバー上部の刻印部分から。

左側の“MP5 A5 93”の打刻から1993年製造の個体と分かります。

また、右側には6桁のシリアル・ナンバーが打刻されています。

マガジン・ハウジング部分の口径刻印は、本家ドイツ語の“Kal.9mm×19”ではなく、“Cal.9mm×19”の英語刻印となっています。

実はドイツ製のH&K純正品ではない!?

同じ部分を虫眼鏡でよく観察すると、いくつかのプルーフ・マークを確認できます。

う~ん、本家ドイツのプルーフ・マークには見えない・・・。

ご存知の方も多いと思いますが、開発から半世紀以上が経過し、世界各国の軍・警察機関で採用されているMP5シリーズは、ギリシャ、トルコ、パキスタン、イランをはじめとした数カ国でライセンス生産されていました。

これらの国々の多くはG3アサルト・ライフルを軍用制式小銃に採用した経緯があり、ローラー・ロッキング・システムなどG3と基本的な構造や部品を共有するMP5は、既存の生産設備を利用して容易に生産できたわけです。

実際にこれらの国々でライセンス生産されたMP5は、本家ドイツ製と基本的な構造は同一ながら比較的安価であったことから、アフリカ地域などの第三世界をはじめとした各国に輸出されており、無可動実銃の世界でもPOF(パキスタン・オーディナンス・ファクトリーズ)製に代表されるライセンス生産版のMP5無可動実銃が流通しています。

やはり、これもその類なのか・・・。

・・・色々調べたところ、唯一の手掛かりであるこの王冠を模したマークは、イギリスで使用されているプルーフ・マークでした。

イギリスにはロンドンとバーミンガムの2つに耐久試験場があるのですが、これはバーミンガム耐久試験場で耐久試験を受け、合格した銃に打刻されるプルーフ・マークのようです。

ちなみに“BNP”は、ニトロ耐久試験に合格したことを表しています。

そして、こちらは本体の数箇所に打刻されていた別のプルーフ・マーク

この交差した2本の剣の意匠に“DA 94”と打刻されていますが、これは“DeActivaded 1994”の略で、1994年に銃器登録が失効されたことを表します。

つまり、この個体は1993年に製造された直後、すぐに無可動実銃として加工されたものと推測されます。

マガジン・ハウジングの右側面には、本家ドイツ製であれば“Maid in Germany”といったように製造国名が打刻されているのですが、本個体は無刻印です(蛇足ですが、日本警察仕様のMP5もこの部分は無刻印)。

排莢口から覗くボルト・キャリアーのアップ。

ここにも先述した2種類のプルーフ・マークが打刻されています。

ハンドガードを外して、バレルを確認します。

バレルには加工条件のひとつである鉄製の棒が挿入され、下部に入れられたスリットから溶接固定されています。

また、バレルの交換も不可能なようにレシーバーとの接点基部も溶接固定されています。

薬室にあたるレシーバーにも大きなスリットが入れられていますが、ハンドガードで隠れる箇所なので通常は目立ちません。

バレルにも“DA”プルーフ・マークが打刻されています。

マガジン挿入口から薬室内を覗くと、ボルト・キャリアーに搭載されたボルト・ヘッドの先端部分が半分近く切断されているのを確認できます。

本個体には購入時から純正のフラッシュ・ハイダーが付属していました。

サウンド・サプレッサーと同じく、MP5のマズル部分に設けられた3点の突起(3ラグ)を利用するクイック・デタッチ方式を採用しているため、専用工具を用いなくても容易に着脱が可能です。

フラッシュ・ハイダーを外した状態。

ハイダーが接触していた部分の塗装が剥離しており、見た目はよくありません。

ハイダーはこのまま装着しておいた方が良さそうです。

マズル部分からは、バレルに挿入溶接された鉄棒が確認できます。

最後にアクセサリーを外したスッピンのMP5A5の姿も。

フラッシュ・ハイダーを外すだけで、かなり印象が変わりますね。

さて、ここまで一通り外観を鑑賞してきましたが、本家ドイツではなくイギリスのプルーフ・マークが打刻されているなど、結局この子はどこで製造されたMP5なのか謎は深まるばかり・・・。

単刀直入に購入元のシカゴレジメンタルスさんに質問してみたところ、

「イギリス警察からの放出品である可能性が高い」

とのことでした。

そして一番気になる“本家ドイツH&K製のMP5なのか?”という点については、

・ 当時のイギリスの公的機関で使用されていたMP5は基本的にドイツH&Kから直接購入されていた

・ 本個体及び同社が過去に取扱ったイギリス警察放出の個体についてもドイツ本国のプルーフ・マークが本体に打刻されていない

・ 当時はドイツH&Kが英国の大手軍需企業であったロイヤル・オードナンス(現在はBAE Systems Land & Armamentsの一部門)の傘下にあり、ドイツH&Kから部品としてイギリスに輸出されたものをイギリス内で組立て、イギリス警察に納入された可能性が高い

・ 完成品として輸入が行われなかった理由としては、ドイツ側の輸出規制によって完成品での輸出が困難であった事情が考えられる

との詳細な回答を頂きました。

つまり、個々のパーツ自体は本家ドイツH&K製で、刻印のみ最終組立てと耐久試験を行ったイギリス仕様ということのようで、言うなれば“ドイツ生まれのイギリス育ち”という感じでしょうか。

純粋に工業製品として最終組立てを行った製造国のみで判断すると“Maid in UK”であり、本家ドイツ製ではありませんが、裏を返せばイギリス警察仕様のMP5を再現するには、申し分ない個体と言えます。

次回はトリガー・パックの取り外しを含む分解編をお送りしたいと思います。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|

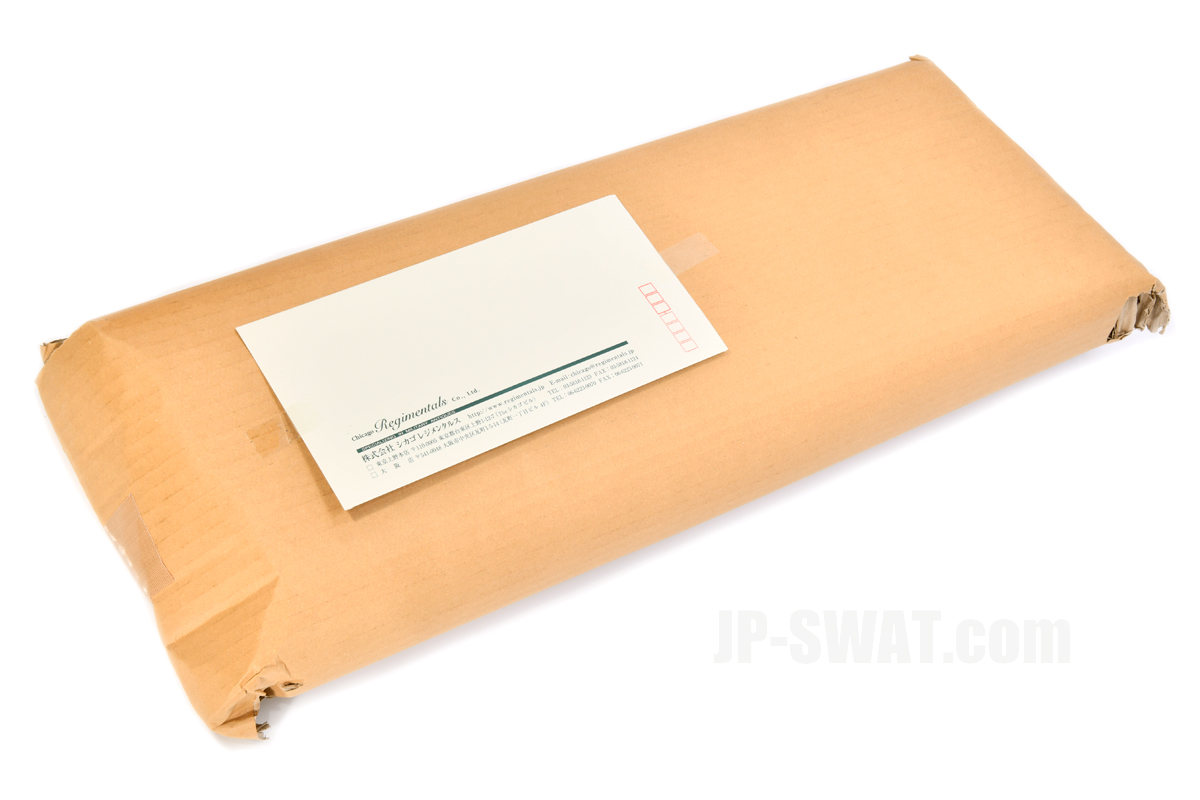

2017年04月15日

金属製美術品・・・

しばらくVFC MP5ネタが続きましたが、新しいMP5を調達したので、ご紹介します。

今回の荷物の送り主は、東京上野に本店を構えるシカゴレジメンタルスさん。

この業界では説明不要かと思いますが、日本唯一の無可動実銃専門店です。

ということで、今回の新規調達装備は無可動実銃のMP5です。

無可動実銃とは、実銃の発射機能を排除する加工を海外で施し、公的機関の検査を受けて合法的に輸入された装飾品の総称です。

銃身内部や薬室などは溶接閉鎖され、実弾の装填は不可能な構造になっており、ボルトなどの発射機能に関連する可動部品も溶接されています。

便宜上「無可動実銃」と表記されますが、銃刀法上の実銃(真正銃)には該当しないため、国内における無可動実銃の売買や所持に法的制約は一切ありません。

初めての購入でしたが、品名は「金属製美術品」で届くんですね。

さすがに一般的に認知されていない「無可動実銃」の表記では、あらぬ誤解を受けそうです。

VFC MP5が10挺以上は買える値段だったので、どんな感じで届くのかなぁと思っていたのですが、当たり前ながら普通のトイガンと同じように段ボールでの丁寧な梱包でした。

唯一の違いは、保険付きの宅配便だったことぐらいです。

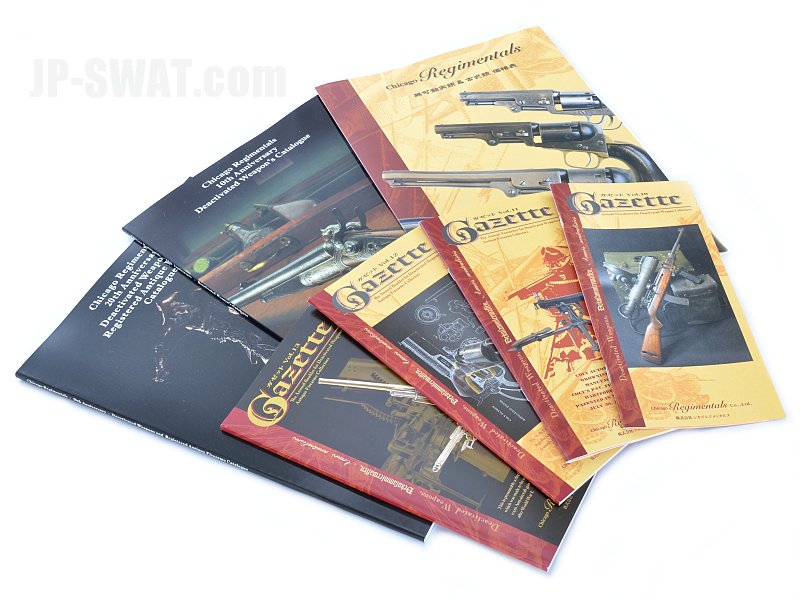

同社の発行するカタログや定期刊行誌のバックナンバーなどが同封されていました。

専門誌でも取り上げないような珍しいモデルから有名モデルまで、実銃に関する詳細な解説付きのため、ただ眺めているだけでも楽しく、資料的価値もあります。

それでは早速開封。これでもかというくらい厳重な梱包を解いていきます。

初めて手にする無可動実銃ということもあって、少しドキドキ。

遥か昔、初めて電動ガンを手にしたときのトキメキに近いでしょうか。

ほのかなガンオイルの香りと黒光りした重厚な金属感。

やはり、実銃(無可動ですが・・・)の雰囲気はどんな精巧なトイガンとも比較になりません。

大人になっても新しい玩具を手にしたときの感動は健在です。

マガジンなど付属品の梱包も解いていきます。

開封完了。

ご覧のとおり、今回調達したモデルは現代のMP5シリーズの標準モデルであるMP5A5です。

数年前、発売直後のVFC MP5A2を初めて手にした際、従来のプラスチック製電動ガンなどに比べて、その剛性の高さに感動した記憶があります。

しかし、さすがに実弾を放つ実銃は一段上の剛性といいますか、把持して構えた際の感触が明らかに異なります。

MP5A5は、標準的な3ポジション・トリガー・グループを有するMP5A3に、3点バースト射撃機能を加えた4ポジション・トリガー・グループを追加した発展モデルです。

また、MP5A3/A5共に旧来のフィンガー・グルーブ付きグリップ・ハウジングについても、両利きでの射撃に対応するようコントロール・セレクターを両側に設け、SEF表記から国籍を問わず視覚的に判別が容易なピクトグラム表記を採用したスムースなデザインの新型グリップ・ハウジングに変更されています。

同時に旧来の薄型ハンドガードについても、把持した際の安定性が増した幅広のデザインになりました。

基本性能に変化はありませんが、これらユニバーサル・デザインの加味によって、現代のMP5は一層と近代的な外観になっています。

早速、付属のマガジンを装着。

今回のモデルには、日本警察仕様のMP5(機関けん銃)でも採用されているオプションの純正大型フラッシュ・ハイダーが付属していました。

ハイダーはMP5シリーズ特有の3ラグ・バレルに対応しているため、専用工具を用いずに着脱可能です。

ショルダー・ストックは標準的なリトラクタブル・ストックですが、ラバー製の大型バットパットが装備されたFタイプ・ストックと換装すれば、外観だけでも日本警察仕様のMP5(機関けん銃)を再現できそうです。

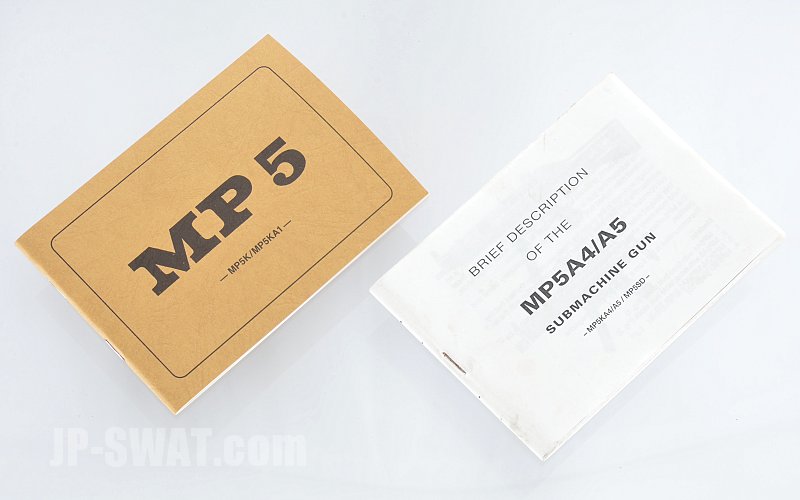

せっかくなので、純正ユーザー・マニュアルも一緒に調達。

左がドイツ語版、右がドイツ語版を翻訳した英語版です。

基本的な操作手法に加え、パーツ・リストから分解結合、メンテナンス要領までMP5の運用に必要とされる最低限度の情報が記載されています。

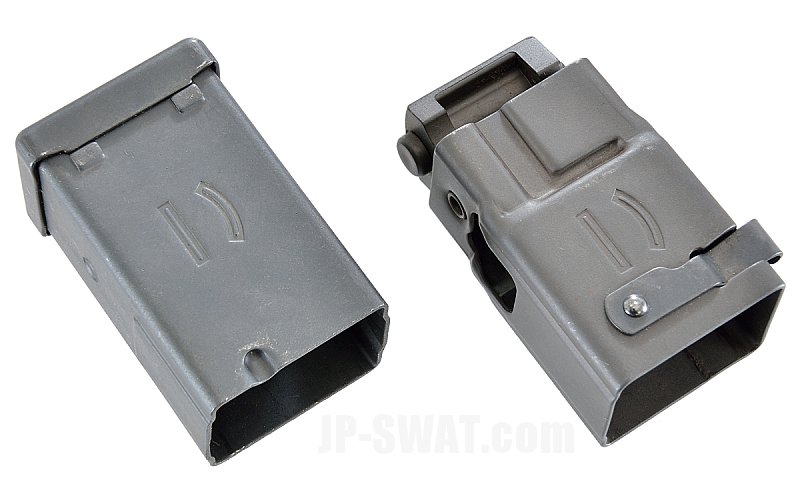

こちらも一緒に調達したオプションの純正ローダー(左)とアンローダー(右)。

MP5のマガジンに装着することで、迅速な装弾と抜弾が可能となります。

なお、ローダーとアンローダーは、携行時の利便性を考慮し、上下に結合することができます。

さて、とりあえずの調達報告でしたが、各部のディティールや本銃個体の来歴詳細については今後ご紹介する予定です。

無可動実銃は、銃の一義的な存在意義である実弾の発射機能を完全に殺しているため、銃器愛好家の中にも存在に否定的な意見があるのは確かです。

しかし、それが元々実銃として世に存在していたことは事実であり、例え外観だけであってもトイガンでは味わえないロマンが存在するのは間違いありません。

高い評価を得ているVFC MP5シリーズであっても細部の設計は実銃とは異なる箇所が多く、一部加工を施さなければスコープ・マウントやストックなど実銃用アクセサリーの装着はできません。

MP5好きとしては、手持ちの実銃用アクセサリーが無加工で装着できるだけでも無可動実銃には大きな存在価値があるのです。

それでは!

日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)

架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT

JP-SWAT on YouTube

|